光触媒コーティングを行う理由の多くは、除菌や抗菌と消臭です。

この記事では、光触媒コーティングによる除菌や抗菌について、詳しく解説いたします。

これから光触媒コーティング施工を事業化したいとお考えの方に向けた内容ですが、除菌や抗菌効果の高い光触媒コーティングを施工してもらいたいとお考えの方にも、ぜひとも覚えていただきたい内容です。

光触媒コーティングによる除菌や抗菌は、本当に効果があるのか分かりにくいので、効果の高さが実証された光触媒コーティング剤を選ぶことが大切です。

徹底的に解説しておりますので、長文になりますが、最後までお付き合いください。

光触媒コーティングとは?

光触媒(ひかりしょくばい)とは、光エネルギーを受けて除菌や抗菌、消臭といった効果を発揮する成分のことです。その成分を使ったコーティング剤を塗布する施工のことを、光触媒コーティングといいます。

光触媒による除菌・抗菌メカニズム

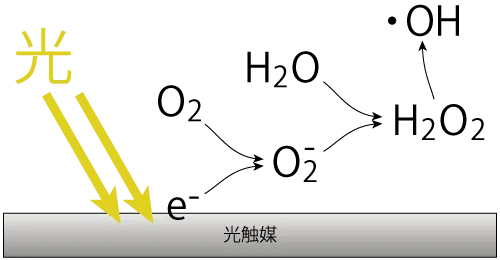

光触媒が除菌や抗菌、消臭といった効果を発揮するメカニズムは、次の図をご覧ください。

光触媒には、光エネルギーを受けたら電子が飛び出す性質を持つ半導体を利用します。次の図をご覧ください。

光触媒が光エネルギーを吸収すると、そのエネルギーによって電子が飛び出します。この電子のことを自由電子といいます。自由電子はエネルギーが高いので、空気中の酸素と結合して、酸素がスーパーオキシドと言われるマイナスイオンになります。

スーパーオキシドは、空気中の水と反応して、過酸化水素を生み出します。過酸化水素はすぐさま2個に分裂して、ヒドロキシルラジカル(OHラジカル)を発生させます。

スーパーオキシドや過酸化水素、ヒドロキシルラジカルは、活性酸素の一種です。特に、ヒドロキシルラジカルは強い酸化力を持ちます。

細菌類が活性酸素に触れると、触れた箇所を酸化分解してしまいます。細菌類はヒドロキシルラジカルと比較すると巨大なサイズですから、細菌類全体を酸化分解するためにはとてつもない時間がかかります。ですが、細菌類の表面の成分や突起、細胞膜などを部分的に酸化分解することで、細菌類の活動を抑制したり、死滅させたりすることができます。

コロナウイルスの場合には、ヒト細胞に侵入するための突起(スパイク)があります。光触媒を利用すると、コロナウイルスのスパイクを酸化分解してくれるらしく、抗ウイルスといった効果も発揮してくれます。

光触媒の効果の高さ

光触媒の効果の高さについては、後ほどさらに詳しくご説明いたしますが、ここでは、光の明るさと光触媒の効果の高さについて解説いたします。光触媒コーティングで効果を得るためには、とても大切なことだからです。

光触媒は光が当たるとOHラジカルが発生しますが、薄暗い光と明るい光では、OHラジカルの発生量が異なります。つまり、効果に差があるわけです。明るい光が当たると効果が高くなり、薄暗い光だと効果が出にくくなります。光が当たらなければ、一部の種類を除いて、効果はゼロです。

光触媒コーティングをしても、いつも消灯している部屋や夕方以降は効果が無い製品も多いので、薄暗い光でも効果が実証されている光触媒コーティング剤を選ぶことが大切です。

光触媒をどのように施工するのか?

光触媒を利用する方法は、光触媒のパウダーを振りかけるのではなく、光触媒が入った液剤を塗布します。その利用方法には、次の2種類あります。

- 光触媒スプレー

- 光触媒コーティング

光触媒スプレーとは、光触媒液剤をスプレーボトルに入れたものです。一般消費者向けに市販されているので、誰でも手軽に利用することができます。ただし、光触媒スプレーはドラッグストアで見かけることはありません。おそらく、光触媒スプレーの認知度が低いため、説明を要する商品だからです。

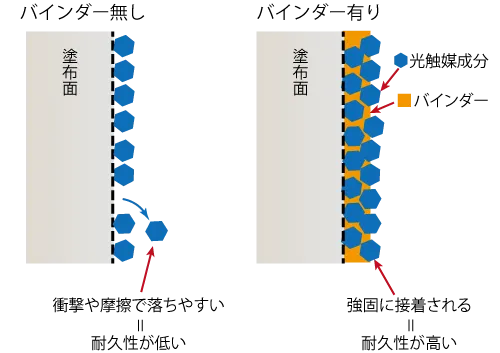

光触媒コーティングとは、光触媒液剤の中にバインダー(接着成分)が入った液剤を塗布する施工です。この液剤のことを、光触媒コーティング剤といいます。光触媒コーティング剤は、光触媒成分の含有量は、一般的に光触媒スプレーよりも多く含まれています。

光触媒スプレーに用いられている光触媒成分は、ナノ粒子が利用されているので、塗布面にある程度の期間は滞留しますが、長くても2~3ヶ月ほどだと思います。光触媒コーティングにはバインダーが含まれているので、光触媒成分が塗布面に強固に固定化されます。そのため、光触媒スプレーよりも効果が圧倒的に長く持続します。

弊社が開発している光触媒コーティング剤は、使用環境にもよりますが、効果が10年以上持つように成分を調合しています。

除菌と抗菌の違い

除菌と抗菌の違いをご存知でしょうか?

除菌は細菌類の数を下げること、抗菌は細菌類の数を減らしつつも増えないように維持することです。除菌は一時的なもので、抗菌は除菌し続けることとも言えます。似たような言葉ですが、厳密には意味が異なります。

- 除菌=細菌類の数を下げること

- 抗菌=細菌類の数が増えないように維持すること

ドラッグストアには除菌スプレーはよく売られています。しかし、抗菌スプレーはあまり見かけません。除菌と抗菌は、同じような意味ですが、効果の持続期間が異なります。

ちなみに抗ウイルスとは、抗菌のウイルス版の意味です。

アルコール除菌スプレーと光触媒スプレーの比較

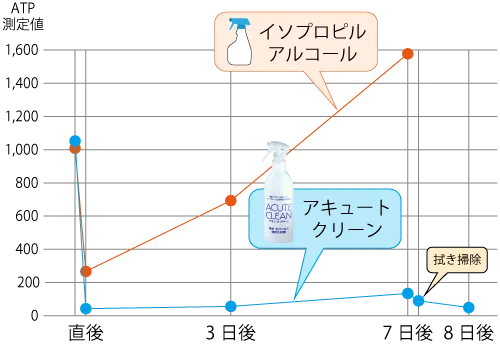

下のグラフをご覧ください。

このグラフは、イソプロピルアルコールの除菌スプレーと、弊社にて市販している光触媒スプレー「アキュートクリーン」の除菌・抗菌の効果を測定したものです。

ATP値とは、簡単に言えば生物汚れを数値化したものです。ATP値が低いと、それだけ細菌類の数も少ないと言えます。測定には、ルミテスターを用いました。

イソプロピルアルコールと光触媒スプレーを、机の上に塗布しました。どちらもATP値が下がっていますが、光触媒スプレーの方がATP値が下がっているので、試験した環境では光触媒スプレーの方が除菌力が高いと言えます。

その後は、イソプロピルアルコールは蒸発してしまうので、ATP値が上がり続けています。つまり、イソプロピルアルコールは除菌ができても、抗菌ができません。それに対して光触媒スプレーは、ATP値が低いまま維持できています。つまり、光触媒スプレーは除菌と抗菌の両方の効果があるわけです。

光触媒スプレーの除菌効果が持続する理由

ちなみに、7日目に光触媒スプレーをした箇所を拭き掃除していますが、抗菌効果が維持されています。拭き掃除をしたら、光触媒成分も落ちてしまうように思いますが、光触媒成分が残っていることを意味します。その理由は、使用した光触媒成分がナノ粒子なので、机の微細な隙間に入り込んでいるためだと考えます。

机の表面はなめらかなように見えても、顕微鏡で見たら凸凹しています。光触媒成分は、その凸凹よりも圧倒的に微細な成分を利用するので、拭き掃除をしたくらいでは落ちにくいようです。

そして光触媒が留まり続け、光が当たり続ける限り、ヒドロキシルラジカルが発生して除菌し続けてくれますから、光触媒を利用すると抗菌ができるわけです。

光触媒コーティングの効果

光触媒コーティングの効果は、除菌や抗菌だけではありません。燃やすことができる成分であれば、何でも酸化分解できるので、その効果を利用して次のような効果があります。除菌や抗菌だけではなく、さまざまな効果を同時に享受できます。

- 防カビ

- 臭い消臭

- アレルゲンの分解

- 揮発性有機化合物(VOC)の分解

- 外壁やガラス窓の防汚

- 外壁の防苔(ぼうたい)

防カビ

防カビは抗菌の延長にあるものです。カビ菌(真菌)の中でも、黒カビはとても強いカビです。

後ほど詳しく解説いたしますが、光触媒コーティング剤に使用されている光触媒にはいろいろな種類があります。光触媒の種類のよって効果が異なるので、光触媒コーティングによって黒カビを防カビしたい場合には、防カビ効果の高い光触媒コーティング剤を選ぶ必要があります。

浴室のような高温多湿で黒カビが繁茂しやすい場所で、なおかつ照明の光が弱く、消灯している時間の長い場所の防カビは、光触媒コーティング剤の種類を適切に選ぶ必要があります。後ほどご説明しますが、先に答えを述べておきますと、銅ドープ酸化チタンという光触媒成分と銀イオンの2種類が添加された光触媒コーティング剤を選ぶべきです。

臭い消臭

臭い成分の多くは有機物です。光触媒に光が当たることによって発生したヒドロキシルラジカルは、臭い成分を酸化分解してくれます。また、有機物ではありませんが、強い臭いを感じるアンモニアもヒドロキシルラジカルによって酸化分解されます。

アンモニアや加齢臭(2-ノネナール)、ホルムアルデヒド(HCHO)といった臭いは、光触媒によって分解しやすい成分です。

光触媒コーティングをすることで、抗菌だけでなく消臭もできます。臭い成分は、細菌類と比べると分子量が圧倒的に小さいので、抗菌よりも消臭の方が効果を実感しやすいです。

光触媒による消臭については、「光触媒による消臭を徹底解説」をご参照ください。

アレルゲンの分解

光触媒は、空気中に浮遊しているアレルゲンの分解でも効果を発揮します。アレルゲンには、花粉やダニのアレルゲンもありますが、化学物質がアレルゲンとなることもあります。

分解ができるかどうかは、アレルゲンの大きさにもよります。花粉やダニのアレルゲンは分解できますが、花粉やダニそのものは分子量が相当大きくなるので、実質的に分解ができません。

花粉のアレルゲン分解については、「光触媒では花粉を完全に分解できません!アレルゲンなら分解可」をご参照ください。

揮発性有機化合物(VOC)の分解

揮発性有機化合物(VOC)とは、家を建てるときの建材などに使用された有機溶剤が揮発してきたものです。新車の臭いもVOCの臭いです。VOCにはたくさんの種類があり、シックハウス症候群の原因となるということで、ホルムアルデヒドが有名になりました。

VOCの種類は、代表的なものとして、ホルムアルデヒドやアセトアルデヒド、トルエン、キシレンなどと200種類以上あると言われています。

ホルムアルデヒドとアセトアルデヒドは、どのような種類の光触媒でも分解がしやすいのですが、トルエンやキシレンといったベンゼン基のVOCを分解した場合には、それらを分解できる能力を持つ特殊な光触媒を選ぶ必要があります。

光触媒によるVOCの分解については、「揮発性有機化合物(VOC)を分解できる光触媒成分とは?」をご参照ください。

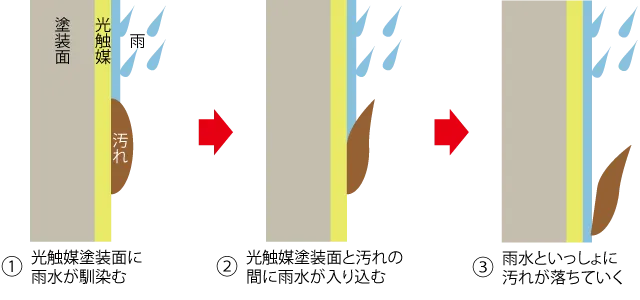

外壁やガラス窓の防汚

光触媒コーティングは、室内だけでなく、屋外でも利用されます。屋外利用で多い目的は、外壁の防汚です。光触媒コーティングをしておけば、直射日光が当たることによって、外壁に付着した汚れが分解され、さらには親水性によって、汚れを浮き上がらせて落とす効果があります。この効果のことをセルフクリーニングといいます。

光触媒コーティング剤には、室内用や外壁用といった具合に、用途別に製品が異なります。室内と屋外とでは、求められる効果や光の当たり方の環境が異なるため、目的に合わせて成分が調整されています。

光触媒による外壁の防汚については、「光触媒の防汚効果のメカニズム」をご参照ください。

外壁の防苔

光触媒コーティングを外壁に利用する目的には、防苔(ぼうたい)があります。防苔とは、外壁に発生するコケを防止することです。防苔は抗菌と防汚のカテゴリに含まれるものです。

北側の外壁や、直射日光が当たりにくいジメジメした場所の外壁、森林に面している外壁には、地面から1mほどの高さまでコケが発生することがあります。コケは緑色をしているので、緑汚れとも言われます。

外壁に苔が発生する場所は、日当たりの悪い場所が多いため、一般的な外壁用光触媒コーティング剤では防苔ができないことが多いです。そたのめ、光触媒コーティング剤の種類を適切に選ぶ必要があります。

光触媒コーティングによる防苔については、「外壁のコケ予防なら特殊な酸化チタンを使ったコーティング塗装」をご参照ください。

他の抗菌コーティング剤との違い

他の抗菌コーティング剤は、銀イオンや銅イオンを利用したものが多いです。それと光触媒コーティングを比較すると、さまざまな違いがあります。

| 銀イオンや銅イオン | 光触媒コーティング | |

|---|---|---|

| 除菌や抗菌力の高さ | 高い | 種類による |

| 光の必要性 | 光の有無に関係なく抗菌効果がある | 光が当たらないと抗菌効果が無い(例外あり) |

| 抗菌以外の効果 | 無し | 消臭、アレルゲンやVOCの分解などの相乗効果あり |

| 効果の持続期間 | 短い | 半永久的 |

光の必要性

光の必要性で言えば、銀イオンや銅イオンは光が当たらなくても抗菌効果が得られます。それに対して光触媒コーティングでは、基本的にある程度強い光が当たらないと除菌力や抗菌力が発揮されませんし、光触媒の種類によっては紫外線が当たらないと抗菌効果が発揮されないものもあります。

ただし、光触媒の種類によっては、光が当たっていなくても抗菌ができる、例外的な種類もあります。例外を含めて光触媒の種類については、後述いたします。

除菌や抗菌以外の効果

光触媒の除菌や抗菌効果以外の効果については、先ほどご説明した通りです。

テレビCMで、銀イオンを使用したら、脇の臭いの消臭ができるようなPRをしている製品がありますが、実は銀イオンの消臭効果はほとんどありません。脇の抗菌を行って、菌類による臭いが出ないようにしているのです。そのCMのために、「銀イオンは消臭ができる」と勘違いなさっている方が多いように感じます。銅イオンも同様です。

それに対して光触媒コーティングは、除菌や抗菌だけでなく、臭い成分を分解するので、消臭力も発揮します。光触媒は有機物を酸化分解してくれますが、臭い成分も有機物のものが多く、アンモニアも酸化分解できますから、光触媒コーティングは消臭効果もあります。

効果の持続期間

銀イオンや銅イオンの抗菌コーティングは、それぞれの金属が溶けだして除菌力や抗菌力を発揮しますから、それらの成分を消費し切ってしまったら、効果がなくなります。

それに対して光触媒コーティングは、成分が塗装面に残り続けてくれ限り、半永久的に抗菌力を発揮し続けてくれます。効果の持続期間では、光触媒に軍配が上がります。

一般的な光触媒コーティングは、光が当たらないと除菌や抗菌ができませんが、上述したような抗菌以外の相乗効果が得られ、効果の持続期間も長いわけです。さらには、後述する例外的な光触媒を用いたら、光が当たっていなくても抗菌効果が得られます。

ただし、効果の持続期間は、その部分に光触媒成分が留まっていてくれた場合です。光触媒成分が留まってくれるかどうかは、バインダー(接着成分)によります。バインダーは耐久性に深く関係するところですから、次の節で詳しくご説明します。

光触媒コーティングの耐久性とバインダー

光触媒コーティング施工をお考えの方にとっては、除菌や抗菌の持続期間が長い方が良いわけですから、耐久性が高い製品を選びたいはずです。耐久性の高さは、バインダーの種類と添加量によって決まります。

バインダーとは?

バインダーとは、接着成分のことです。光触媒成分を壁面に塗布したときに、光触媒コーティング剤の中にバインダーも入っていたら、光触媒成分を壁面に固定化できます。バインダーが入っていない製品を使ったら、人が触ったり掃除したりすることで、光触媒成分が落ちていってしまいます。

バインダーにはいろいろな種類があり、効果の持続期間と大きく関係します。

光触媒コーティング剤に利用されるバインダーは、次の2種類に分類できます。

- 有機バインダー

- 無機バインダー

有機バインダーとは、樹脂を使ったバインダーです。無機バインダーには、主にアモルファス酸化チタンが利用されます。

「どちらのバインダーの方が耐久性が高いのか?」ということですが、一概には言えませんが、有機バインダーの耐久性は1~3年、アモルファス酸化チタンの耐久性は5~10年ほどあります。一般的にはアモルファス酸化チタンの方が耐久性が高いと言えます。

なぜ有機バインダーは耐久性が低いのか?

有機バインダーの耐久性が低い理由は、バインダーの成分が有機物だからです。

光触媒は、光エネルギーを吸収してヒドロキシルラジカルを発生させ、有機物を酸化分解する性質があります。その性質を利用して除菌力や抗菌力を発揮することを、先ほどご説明しました。

そして、その酸化分解の効果はバインダーにも及びます。有機バインダーは有機物ですから、光触媒によって分解される可能性が高いわけです。バインダーが分解されたら、光触媒成分がポロポロと落ちていくので、いずれ除菌力や抗菌力を失うことになります。

ただし、有機バインダーの中には、ナフィオンのようにOHラジカルに対する抵抗力の高いものもあります。

光触媒コーティング剤を選ぶ基準は、「10年以上の耐久性」です。ちなみに弊社製品は、無機バインダー(アモルファス酸化チタン)を使用し、使用環境にもよりますが、10年以上の耐久性を謳っております。

光触媒の種類と効果

光触媒にはたくさんの種類があります。その種類によって除菌力や抗菌力の強さや、効果が発揮される条件が異なります。

ここで押さえておきたいポイントは、「室内で除菌や抗菌ができるのか?」です。

光触媒の分類

光触媒は、どのような光で活性化するかによって、次の2種類に分類されています。

- 紫外線応答型光触媒

- 可視光応答型光触媒

紫外線応答型光触媒とは、読んで字のごとく、紫外線のみに反応して効果を発揮する光触媒のことです。

可視光応答型光触媒とは、目に見える光「可視光」に反応して効果を発揮する光触媒のことです。厳密には、紫外線と可視光に反応します。

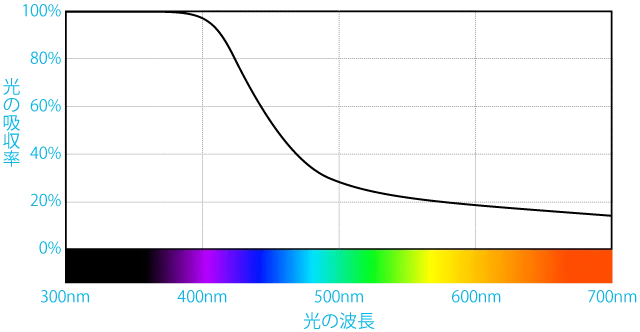

次の図は、光の色と波長の関係です。光には波長があり、その波長の長さによって見える色に差があります。波長の長さが380nm以下の光を紫外線、780nm以上の光を赤外線。その間の光のことを可視光といいます。

光触媒コーティング剤として実用化されている光触媒の種類

紫外線応答型光触媒の代表的な成分はアナターゼ酸化チタンです。アナターゼ酸化チタンが、光触媒コーティング剤としてもっとも利用されています。

アナターゼ酸化チタンは、紫外線はよく吸収しますが、それ以外の光はほとんど吸収しませんから、実質的に紫外線が当たったときにしか効果がありません。

光触媒コーティングとして実用化されている可視光応答型光触媒の成分は、次の種類があります。

- 銅ドープ酸化チタン

- 窒素ドープ酸化チタン

- 鉄ドープ酸化チタン

- 酸化タングステン

次の図は、銅ドープ酸化チタンの吸収スペクトルです。紫外線だけでなく、紫色や青色、シアンの光だけでなく、赤外線も吸収していることがわかります。

ただし、緑色よりも波長の長い光は、吸収率が低く、かつ光エネルギーも弱くなるので、それらの光では抗菌効果はほとんどありません。銅ドープ酸化チタンが効果を発揮する光は、紫外線、紫色、青色、シアン色までだと考えます。

紫外線応答型光触媒と可視光応答型光触媒をご説明しました。もしかしたら赤外線応答型光触媒も存在するかもしれませんが、今現在のところ、市販品として実用化はされていないようです。

酸化チタンの性質

さて、アナターゼ酸化チタンについてもう少し詳しくご説明します。

アナターゼとは、酸化チタンの結晶構造の一つです。酸化チタンは、次の3種類の結晶構造があります。他にも、ルチルやブルッカイトといった結晶構造がありますが、光触媒として利用したときに抗菌効果の高いものは、アナターゼ型となります。

- アナターゼ型

- ルチル型

- ブルッカイト型

アナターゼ型は、紫外線のみを吸収して抗菌効果を発揮します。可視光にはほとんど反応しませんから、実質的に「可視光では効果無し」と言えます。

チタンを使ったアクセサリーやハンコは、チタン金属の塊です。光触媒コーティングで利用するチタンは、アナターゼ酸化チタン結晶のナノ粒子を用います。

ナノとは、mm(ミリメートル)を1/1,000したμm(マイクロメートル)をさらに1/1,000にしたサイズです。これほど細かい微粉末を利用します。

除菌や抗菌を求める場所は?

さて、光触媒コーティングをすると除菌や抗菌ができるわけですが、除菌や抗菌をしたい場所はどこでしょうか?

キッチンや厨房、トイレ、オフィス内、ホテルの客室内、お風呂といった場所です。そういった室内では、蛍光灯やLED、白熱球といった照明が利用されています。それらの照明からは、紫外線がほぼ出ていませんから、紫外線にしか反応しないアナターゼ酸化チタンを利用したとしても、効果がありません。

また、自動車やバス、電車の車内はどうでしょうか?

地下鉄や夜行バスはともかく、それらの車両には直射日光の光が差し込んできます。ところが、窓ガラスにはUVカットガラスが利用されているので、車内には紫外線がほとんどありません。UVカット効果の高いガラスですと、紫外線量が1%未満にまで下がってしまいますから、アナターゼ酸化チタンの効力も、同程度に下がってしまうことでしょう。

室内も車内も、アナターゼ酸化チタンは実質的に除菌力や抗菌力が無いと言えます。

室内や車内で除菌や抗菌ができる光触媒 = 可視光応答型光触媒

室内を除菌・抗菌したい場合には、室内で利用されている蛍光灯やLEDといった照明の光でも効果の出る光触媒成分を利用することが必須条件となります。そのような光触媒は、可視光応答型光触媒でした。

要するに、室内を除菌・抗菌するためには、少なくとも上述したような可視光応答型光触媒を選ぶ必要があるわけです。

可視光応答型光触媒の種類は、いくつかありました。それらは効果の高さが異なるので、「その中のどれを選んでも良い」というわけではなく、効果の高いものを選ぶべきです。

上記の種類の中で、もっとも効果の高い可視光応答型光触媒は、銅ドープ酸化チタンです。

製品によっては室内が真っ白に・・・

ネット検索で光触媒コーティング剤を調べていると、窒素ドープ酸化チタンを使用した製品をよく見かけます。

その製品は、効果が弱いので窒素ドープ酸化チタンの添加量をとても多くしてあります。その光触媒コーティング剤のホームページを見たところ、「この製品を使用すると白くなってしまいます。室内の白い壁紙などにご利用ください。」といった説明文が記載されていました。

それを塗布すると、塗布した箇所に酸化チタンの白色が着いてしまい、白い塗料を吹き付けたような模様が出たり、シミになったりして、見栄えが悪くなることが多いようです。

見栄えを重視すると効果が期待できませんし、厚く塗布すると見栄えが悪くなりますが、多少効果が出ます。見栄えを重視した場合は、ご家庭では塗布した箇所に紫外線ランプの光を照射し続けたら効果が得られるものと思いますが、現実的ではありません。

高層ビルのオフィスでは、直射日光が入り500~600lxほどといった、ご家庭よりも2倍以上の明るさがあるところもありますが、そういった場合には窒素ドープ酸化チタンでも少しは抗菌効果が得られることと思います。

窒素ドープ酸化チタンの光触媒コーティング剤を使って事業化する場合には、除菌や抗菌効果を得るために、次のどれかを行う必要があります。

- 紫外線ランプを照射する

- 部屋の中が真っ白になるくらいに塗布する

- 高層ビルのオフィス内のような、直射日光が入る明るい部屋に用いる

銅ドープ酸化チタンを用いれば、それほど濃く塗布しなくても高い効果が得られるため、無理して窒素ドープ酸化チタンを使わなくとも、銅ドープ酸化チタンを使った方が良いと思います。

手術室並みの明るさで「抗菌ができた」と言われても・・・

他社の酸化タングステンを使った光触媒コーティング剤のホームページを確認したところ、「抗菌が出来た」と記載されていたので、抗菌試験結果のグラフに記載してあった小さな文字を読んだら「1,000lxの蛍光灯の光を照射」と記載されていました。

1,000lxと言えば、手術室並みの明るさです。そのような明るさの光であれば、「抗菌ができて当然だ」と思いますし、非現実的です。手術室用の抗菌コーティング剤としては良いと思いますが、ご家庭での夜の室内は200lxほどの明るさですが、酸化タングステンは「200lxでは抗菌ができない」と言われています。

少し知識のある方がお客様だと、「200lxの光でも効果がある光触媒を利用してもらいたい」というご指摘をいただくことがあります。もし、酸化タングステンを使った光触媒コーティングを提供されるのであれば、紫外線を照射し続けるなどの対応策を考えておいた方が良いです。

費用をかけて効果の無いものを使用するよりも、銅ドープ酸化チタンを使用することをおすすめします。

銅ドープ酸化チタンとは?

銅ドープ酸化チタンとは、アナターゼ酸化チタン結晶の表面に、特殊製法でナノサイズの酸化銅を結合させた成分です。

銅ドープ酸化チタンの特長

銅ドープ酸化チタンには、驚くべき特長があります。

- 可視光応答型光触媒の中でも、広い範囲の可視光波長の光を吸収できるので除菌や抗菌効果が高い

- ナノサイズの酸化銅による触媒効果と合わさって、さらに高い抗菌効果が得られるため、200lxという薄暗い光でも除菌や抗菌ができる

- 暗所でもナノサイズの酸化銅による除菌や抗菌効果が得られる

一般的な光触媒は、光が当たっていないと除菌や抗菌効果が発揮されませんが、銅ドープ酸化チタンだけは暗所でも除菌や抗菌効果があります。

銅ドープ酸化チタンの抗菌力

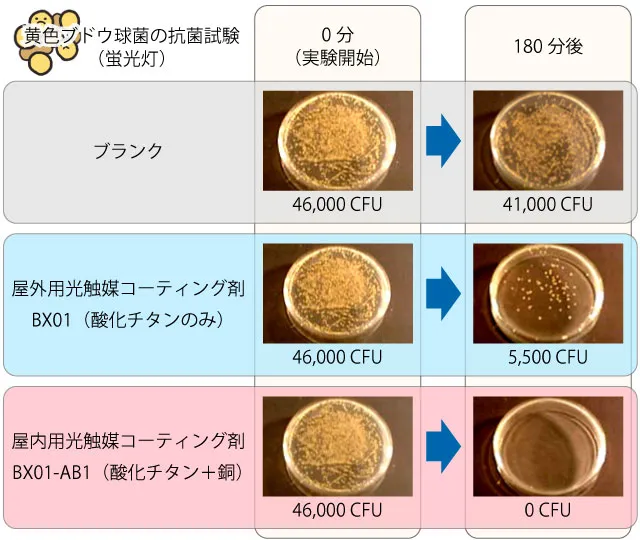

次の図は、黄色ブドウ球菌に対してブランク、酸化チタン、銅ドープ酸化チタンを使用して抗菌効果を調べたものです。試験は佐賀大学農学部にて行っていただきました。

1つ目の図は、200lxの薄暗い光での試験結果です。

次の図は暗所での試験結果です。酸化チタンでも3時間ほどの時間をかけたら抗菌ができています。銅ドープ酸化チタンは、もっと早くゼロになっていたものと思います。

暗所では、酸化チタンはほとんど除菌や抗菌ができていませんが、銅ドープ酸化チタンは3時間後には1/40にまで下がっています。

黄色ブドウ球菌の試験結果は、「光触媒コーティング剤の黄色ブドウ球菌抗菌試験」をご覧ください。

銅ドープ酸化チタンに紫外線を照射したらどうなるのか?

銅ドープ酸化チタンは、可視光にも反応して高い抗菌力が得られる光触媒成分ですが、紫外線を当てるとさらに効果が高まります。

先ほど銅ドープ酸化チタンの吸収スペクトルをご覧いただきましたが、紫外線はほぼ100%吸収していました。さらに紫外線は光エネルギーが高いので、それらのことにより、可視光を当てたときよりも、さらに高い抗菌力を得ることができます。

VOC分解のところで、「トルエンやキシレンといったベンゼン基のVOCを分解した場合には、特殊な光触媒を選ぶ必要があります。」と述べましたが、その特殊な光触媒は、銅ドープ酸化チタンのことです。銅ドープ酸化チタンは、光触媒の効果とナノ粒子の酸化銅による触媒効果が合わさり、さらには紫外線を照射することで、ベンゼン環をも容易に分解する能力を発揮します。

銅ドープ酸化チタンと紫外線ランプとの組み合わせは、今現在考えられる光触媒の効果としては、もっとも効果の高い組合せであると考えます。

銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング剤

銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング剤は、弊社製品であれば、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)という名称で、施工代理店向けに業務用販売しています。

この製品は、世界で初めて銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング剤です。開発当初よりも効果や耐久性を改善しています。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の成分

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の成分は、次の通りです。

| 光触媒成分 | 銅ドープ酸化チタン |

|---|---|

| 接着成分(バインダー) | アモルファス酸化チタン |

| その他 | 水 |

使用している成分は、酸化チタン、銅、水の3種類だけですから、完全な無機塗料です。有機溶剤を利用していませんので、ホテルや病院、高層ビルなどの防炎規制がある場所でも、安心してご利用いただけます。

粘性は水のような液剤です。特徴は次の通りです。

| pH | 弱塩基性 |

|---|---|

| 臭い | 無臭 |

| 塗装面積 | 50m2/L~ (1平米当たり20mL以下) 塗装面の材質によって異なります。 |

| サイズ (重量、容器) | 10L(約10kg、バロンボックス) |

| 5L(約5kg、バロンボックス) | |

| 1L(約1kg、ボトル) | |

| 使用期限 | 製造から1年以内 |

| 保管方法 | 常温(5~30℃)の暗所にて保管。 |

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)は、次の試験にて安全性が確認されています。

- 急性経口毒性試験

- 皮膚一次刺激性試験

- 皮膚感作性試験

- 変異原性試験

- 重金属等の溶出試験

SDS(安全データシート)が必要な方は、弊社までご連絡ください。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の抗菌・抗ウイルス試験

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)は、次の抗菌・抗ウイルス試験を行い、200lxといった薄暗い光の中や、暗所でも効果を発揮することを確認しています。

光触媒コーティングが出来る箇所

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)が塗布できる場所は、次の通りです。

- 壁紙クロス

- 樹脂やプラスチック製品

- 木材や集成材

- ステンレス

- タイル

- 漆喰

- 珪藻土

- 石材

- 綿や化繊

- コンクリート

ガラス以外にはほとんど何にでも塗装ができます。

プラスチック類は水を弾きやすいので、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)は直接塗布できません。下地保護剤(プライマー)とプラスチック用光触媒コーティング剤を使用します。

塗布方法

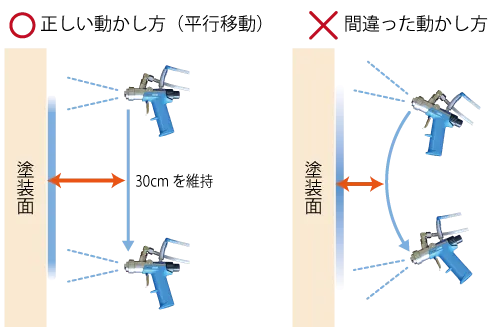

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の塗布は、基本的にはABAC(アバック)温風低圧塗装機を用います。ドイツABAC社の塗装装置です。次の図は、ABAC温風低圧塗装機SG-91です。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)は、ABAC温風低圧塗装機を用い、スプレーガンに0.3mm~0.5mmの小口径ノズルを利用したときに、均一に塗布ができるように成分調整してあります。

写真の上側の装置がブロワーです。そこから温風が噴き出し、スプレーガンに送られます。

スプレーガンには塗料カップが接続されています。写真では「ABAC」と書かれたステンレスの容器です。この中に屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を充填します。

ブロワーの電源をONにしてスプレーガンのトリガーを引くと、光触媒コーティング剤が吹き出します。φ0.3mmのノズル口径ですと、液剤が噴き出しているかどうかが、肉眼では見えにくいくらいの細かな霧になります。

スプレーガンは、塗布面からスプレーノズル先端までの距離が30cmの位置から、平行移動でスプレーします。

弊社ではABAC温風低圧塗装機を推奨していますが、他社の塗装機械をいろいろな種類を試したところ、小口径ノズルで液剤を均一に塗布ができませんでした。中には、液剤が噴き出しさえしなかったものもありました。それゆえにABAC温風低圧塗装機のご利用をおすすめしています。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の購入方法

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)のご購入は、弊社の施工代理店にご登録いただく必要があります。その理由は、光触媒の正しい知識を持ち、正しく施工ができないと、見栄えが悪くなったり、塗布面の劣化を促進させてしまったり、効果の無い使い方をしてしまったりする場合があるからです。

ABAC温風低圧塗装機をご購入いただき、弊社の施工講習会(有償)をご受講ください。ABAC温風低圧塗装機は、弊社でも販売しております。

光触媒コーティングによる劣化防止

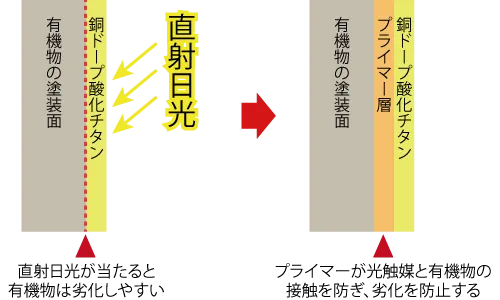

光触媒コーティングをした箇所は、食者日光が当たるでは、触媒効果が強く出ます。すると、もちろん抗菌力が高くなりますが、塗装面が有機物の場合は劣化を促進させてしまう場合があります。

光触媒コーティングによる劣化と、それを防止する方法をご説明します。

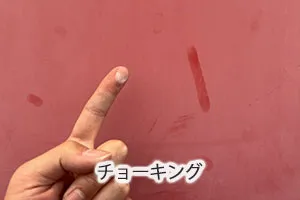

チョーキング

看板やプラスチックのベンチは、直射日光が当たっている箇所は、白く変色することがあります。その部分を手で触ると、白い粉が手に付いてしまいます。

このような現象のことを、チョーキングといいます。

光触媒コーティングした箇所に直射日光が当たり、そこにペンキなどの顔料が塗られている場合には、チョーキングが発生しやすくなります。

カーテンの劣化

カーテンは直射日光が当たる代表例です。カーテンを抗菌・消臭加工したいということで、光触媒コーティングを行ったら、直射日光によってカーテンが劣化する場合があります。特に、日ごろ常に直射日光が当たりやすい、南側の窓にあるカーテンは要注意です。

劣化すると言っても、すぐに劣化してしまうわけではなく、劣化が促進されて、3~4年ほど経過したら、「何だか色がくすんできた」と感じるようになります。

カーテン地の材質はポリエステルです。レースカーテンの場合には、白色がクリーム色に変色していったり、場合によってはうっすらと焦げたような臭いがする場合もあります。

遮光カーテンの場合には、直射日光に当たる側の色が、色あせしていく場合があります。

壁紙やタイルカーペットの劣化

壁紙やタイルカーペットも有機物ですから、直射日光が当たる場所は劣化しやすくなります。

カーテンと同様に、何年かすると直射日光が当たる箇所だけ、少し色あせや変色する場合があります。

南側の窓際にある壁紙やタイルカーペットは、次にご説明する劣化防止を行ってください。

劣化防止方法

光触媒コーティングによる劣化防止方法は、下地保護剤(プライマー)を塗布し、その上から光触媒コーティング塗装をすることです。

すると、光触媒成分が有機物である塗装面に直接触れることが無いので、光触媒成分が下地の劣化を加速させることはありません。

弊社の下地保護剤は、屋内用プライマー(AS01)です。屋内用プライマー(AS01)には、アモルファス酸化チタンが使用されています。

アモルファス酸化チタンは、光触媒の性質を持たない酸化チタンで、塗布面に強固に定着する性質があります。

アモルファス酸化チタンがセパレータ―役となって、銅ドープ酸化チタンが塗装面に接触しないようにしてくれます。

アモルファス酸化チタンは、成分が酸化チタンそのものですから、銅ドープ酸化チタンによって分解されることはありませんので、耐久性はとても高いです。

屋内用プライマー(AS01)の塗布には、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)と同様に、ABAC温風低圧塗装機を用います。

下地保護剤を必要としない製品は効果が弱い

市販されている光触媒コーティング剤の中には、「下地材を使用しなくても良い」ということをPRポイントとしている製品があります。

そのような製品を利用すると、施工するときに光触媒コーティング剤だけを塗布したら良いので、施工費用を抑えることができます。

しかし、よくよくお考えいただきたいことがあります。それは、「下地材を必要しない製品は、除菌力や抗菌力が弱い」ということです。

光触媒で除菌や抗菌ができる理由は、細菌類を酸化分解する性質があるからです。酸化分解する性質が高ければ高いほど、それだけ塗布面の有機物も酸化分解してしまうことを意味します。そのような抗菌力の高い製品は、直射日光が当たる箇所は、特に強く効果が出てしまうので、その箇所のみ下地保護剤の塗布が必要となるわけです。

「直射日光が当たる箇所に下地保護剤の塗布が必要だけれども、抗菌力の強い製品を選ぶのか。それとも、下地保護剤の塗布は必要ないが、抗菌力の弱い製品を選ぶのか。」という選択になります。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)は、抗菌力の高さと耐久性を追い求めた製品ですので、下地保護剤の塗布が必要です。

効果の高い光触媒コーティングを正しく施工するためには、光触媒の知識が必要です。弊社では光触媒の基礎知識や光触媒コーティング製品の取り扱い、販売方法、施工方法などが学べる施工講習会を開催しているので、ご希望の企業様はご相談ください。

光触媒コーティング施工の流れ

お問い合わせから施工までの流れ

お問い合わせから施工までの流れは、おおよそ次の通りです。

- 施工店へのお問い合わせ

- 現地調査(必要に応じて)

- 見積もり

- 受注

- 施工日調整

- 液剤の発注

- 施工実施

- 施工完了報告

- 請求

- ATP値の定期測定(必要に応じて)

見積もり金額は、施工場所と塗装する面積がわかれば算出することができます。お客様に依頼して、施工現場の図面をご提供いただくことが多いです。見積もりのときに、カーテンやエアコン、ペットのゲージ、テーブル、床、ブーツなどにも光触媒コーティングを行うのか確認しておきます。

光触媒コーティングの見積もり

光触媒コーティングの見積もりは、次の項目で算出します。

- 現地調査費

- 現場管理費

- ATP測定費

- 機材準備費

- 足場の費用(必要に応じて)

- 清掃費

- 養生費

- 光触媒コーティング塗装費

- 報告書作成費(必要に応じて)

- 駐車場代

- 出張費や宿泊費

現地調査費は、見積もりのためにお伺いするための費用です。

足場の費用は、脚立を使っての作業ができる場合には必要ありません。邸宅で高い吹き抜けの広い部屋があり、その天井に光触媒コーティングをする場合には、足場の専門業者に依頼することになります。その場合の費用です。

清掃費は、清掃業者や型付けの業者、エアコン洗浄業者などとアライアンスを組んで施工を実施すると思いますが、その外注費となります。

光触媒コーティング塗装費は、面積単価で算出します。一般的には2,500~5,000円/m2が相場となっています。広い箇所を塗装する場合は2,500~4,000円/m2、トイレなどの狭い場所の場合は3,500~5,000円/m2であることが多いです。

光触媒コーティング施工当日の流れ

光触媒コーティング施工当日の流れは、おおよそ次の手順で行います。この流れは、すでに人がお住まいの住宅を想定したものです。

- 機材準備

- 家具や荷物の片付け

- 施工前のATP値測定

- 光触媒コーティング箇所の清掃

- 養生

- プライマーの塗布

- 乾燥

- 光触媒コーティング剤の塗布

- 乾燥

- 施工後のATP値測定

- 復旧作業

- 施工完了報告

ATP値測定は、ルミテスターという名称の装置とルシパックという名称の検査試薬を用います。

お客様によっては、部屋中のあちこちにてATP値測定をしてくれるように要求されることがあります。1箇所のみの測定であれば、見積もりの諸経費の中に含めておいても良いですが、何度も測定を依頼される場合には、ルシパックの費用が多くかかるので、「1回いくら」という具合に料金を伝えておいた方が良いです。追加1回当たり1,100円(税込)ですと、お客様も利用しやすい金額かと思います。

養生とは、光触媒コーティング剤がかかってはいけない箇所をビニールシートや養生テープなどで保護する作業のことです。養生する箇所は、主に窓ガラスや鏡、家電製品、照明器具、コンセント類、プランターといったものです。

ガラスに光触媒コーティング剤がかかると、ガラス面に光触媒特有の色が出てしまう場合があります。ほんの少しかかる程度であれば、すぐさま拭き取れば問題ありません。家電製品や照明器具、コンセントは、水気がかかると故障や漏電の恐れがあるため、養生をします。

プライマーを塗布する箇所は、先ほどご説明したように、カーテンや壁紙などの直射日光が当たる箇所のみでかまいません。

施工後のメンテナンス

光触媒コーティングをした箇所は、光触媒成分と細菌類が接触をしたら抗菌ができます。

しかし、経年で埃が蓄積してくると、埃の上に細菌類が付着するようになるので、光触媒成分との接触がなくなり、抗菌力が落ちてきてしまいます。また、ドアノブであれば手の皮脂が付着し、その上に細菌類が付着した場合も同様です。

光触媒コーティング施工した箇所は、定期的に埃を取り除くための拭き掃除をすることで、抗菌力が戻ってきます。

アモルファス酸化チタンによる光触媒コーティングは、とても強固に付着するので、拭き掃除をしたくらいでは落ちることはほとんどありません。中性洗剤を使っての清掃も可能です。

以上、光触媒コーティングによる除菌・抗菌について、全体的に解説いたしました。

銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング施工をお求めの方は、弊社もしくは弊社の施工代理店までご相談ください。弊社にご相談をいただきましたら、お近くの施工代理店をご紹介させていただきます。

また、これから光触媒コーティング施工を事業化したいとお考えの企業様で、「室内でも効果の高い光触媒コーティング剤を利用したい」とお考えなら、弊社にご相談ください。弊社では、光触媒コーティング事業の立ち上げを支援すべく、施工機材の販売、有償による施工講習を実施しています。

施工機材をそろえ、施工技術を身につけられた企業様は、弊社の施工代理店として、弊社HPに貴社を掲載したり、チラシデザインの無償提供、弊社に施工依頼をいただいたときの斡旋などのサービスを提供しています。

詳しくは、「光触媒コーティング施工代理店募集のご案内」をご覧ください。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。