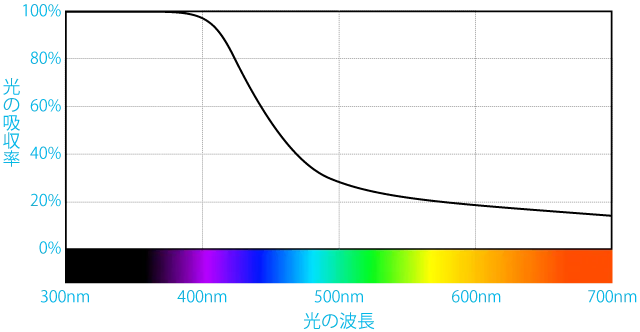

銅ドープ酸化チタンの吸収スペクトル

弊社が開発した屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)には、銅ドープ酸化チタンが利用されています。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の銅ドープ酸化チタンの吸収スペクトルは、次の図の通りです。

光の波長が300nm~380nmは紫外線です。紫外線は吸収率が100%です。

400nm前後は紫色ですが、吸収率が若干下がり始めます。450nmほどの青色の光では、吸収率が50%ほどになります。480nmのシアン色になれば、吸収率が30%となります。

シアン色の吸収率30%ほどから、室内の蛍光灯やLED照明での抗菌、消臭効果が下がりますから、実質的に「紫外線からシアン色までの色で効果がある」と言えます。

580nmほどの黄色の光で20%ほどです。この辺りの光では、光エネルギーが低く吸収率も低いため、5,000lxというとてつもない明るさの光を当てないと、抗菌などといった効果が出ないものと考えます。

このように、銅ドープ酸化チタンは可視光を吸収するので、可視光応答型光触媒に分類されます。

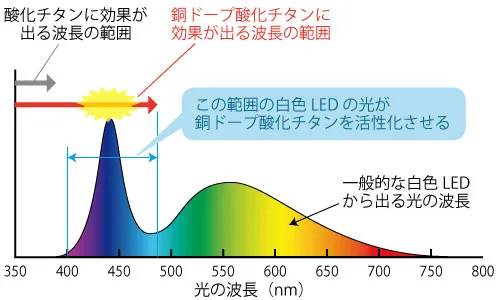

一般的な白色LEDのスペクトル

次の図は、一般的な白色LEDのスペクトルです。それに銅ドープ酸化チタンが効果のある領域に矢印を入れました。

縦軸は、光の強さです。白色LEDから出る光は、青色の光にピークがありますから、銅ドープ酸化チタンがその光を吸収するので、室内でも抗菌や消臭といった効果を発揮します。

室内の防カビでしたら、LED照明だけの光でも防カビをしている実績があります。大手コンビニ向けのお弁当用のご飯を大釜で炊いている食品工場で、その湯気に耐えて防カビができているくらいです。

ベンゼン環を持つ芳香族系のVOC、例えばトルエンやキシレン、スチレンといったものを強力に分解したい場合は、白色LEDでは光エネルギーが弱いので、紫外線ランプをご利用ください。

紫外線は光エネルギーが強いので、銅ドープ酸化チタンがベンゼン環を分解しやすくなります。

銅ドープ酸化チタンとアナターゼ酸化チタンを比較すると?

アナターゼ酸化チタンの吸収スペクトルは、380nmよりも短い波長の光は吸収率が100%ですが、380nmから400nmで急激に下がり、400nm以上の波長の光では吸収率が5%ほどに下がってしまいます。ほぼ矩形になります。

そのようなことで、銅ドープ酸化チタンとアナターゼ酸化チタンを、可視光下で効果の高さを比較すると、銅ドープ酸化チタンの方が抗菌力や消臭力が20~30倍以上高いと言えます。

アナターゼ酸化チタンのみを扱う光触媒コーティング剤のメーカー品は、屋内用と称して、アナターゼ酸化チタンを濃く添加している製品もあります。そのような製品を塗布すると、塗布した箇所が白くなってしまいます。

室内では、銅ドープ酸化チタンをご利用なさった方が良いです。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。