抗菌加工とは、何かの表面を抗菌効果のある薬剤等をコーティング加工する方法です。

抗菌加工でよく利用されるのが、酸化チタンです。

酸化チタンによる抗菌加工は、「意味がない」とか「効果がない」とよく言われます。

この記事では、「酸化チタンを使った抗菌加工は意味がない」と言われる理由や、酸化チタンで抗菌効果を出す方法、室内でも高い抗菌効果が得られる方法について解説いたします。

酸化チタンを使った抗菌加工が

「意味がない」と言われる理由

抗菌加工に利用される酸化チタンは、主にナノサイズの酸化チタン結晶の微粉末です。

酸化チタンには結晶構造がいくつかあり、その中でも「アナターゼ型」と言われる結晶をした酸化チタンの微粉末が抗菌加工に利用されます。

アナターゼ酸化チタンの抗菌メカニズム

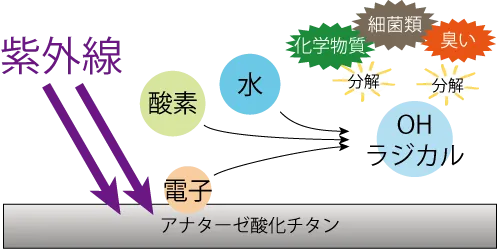

アナターゼ酸化チタンは、紫外線を吸収すると、結晶の表面に電子が飛び出します。電子が飛び出した後には正孔が残ります。それらが空気中の酸素や水と反応して、OHラジカルと言われる活性酸素を発生させます。

OHラジカルは高い酸化力を持つ物質で、細菌類やカビ菌、ウイルスといった微生物などの表面や突起、表面の粘膜などを酸化分解します。すると、それらの活動が抑制されたり、死滅したりします。

アナターゼ酸化チタンは「除菌」と「抗菌」のどっち?

ところで、細菌類などの対策で「除菌」や「抗菌」、「殺菌」といった言葉があります。殺菌は菌を殺してしまう性質のことです。

除菌と抗菌の違いは、除菌は菌の数を減らす効果のこと、抗菌とは減らした菌の数を増やさないことです。除菌は一時的なもので、抗菌は除菌が持続する状態だと言えます。

さて、アナターゼ酸化チタンは除菌と抗菌のどちらかと言いますと、両方の効果があります。

除菌や殺菌は、アルコールスプレーがよく利用されますが、原料にはエタノールかイソプロピルアルコールがよく利用されています。それらをスプレーすると、菌数を減らすことができるので「除菌ができる」と言えます。その後は、アルコール類は蒸発してしまうので、除菌された状態を維持できませんから、「抗菌はできない」と言えます。

それに対してアナターゼ酸化チタンは、細菌類を分解した後でもアナターゼ酸化チタンがそのまま残るので、紫外線が当たり続ける限り、除菌し続けてくれます。つまり菌数を増やしません。そういったことから「除菌ができ、かつ抗菌ができる」と言えます。

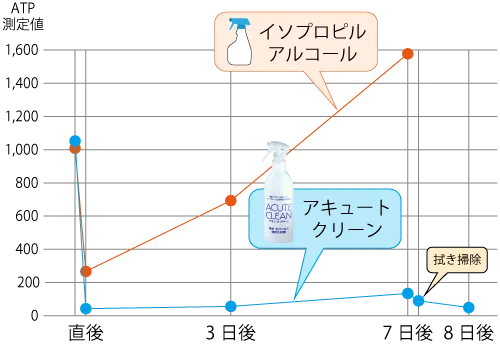

次の図は、イソプロピルアルコールと光触媒スプレー「アキュートクリー」を塗布してATP値を比較したものです。

イソプロピルアルコールと光触媒スプレーでは、塗布するとどちらもATP値を減らすことができているので、「除菌ができる」と言えます。その後は、イソプロピルアルコールはATP値が増加しているので、「除菌はできたが、抗菌はできない」と言えます。それに対して光触媒スプレーは、ATP値が低いままで維持できているので、「除菌も抗菌もできる」と言えます。

なぜアナターゼ酸化チタンは意味がないのか?

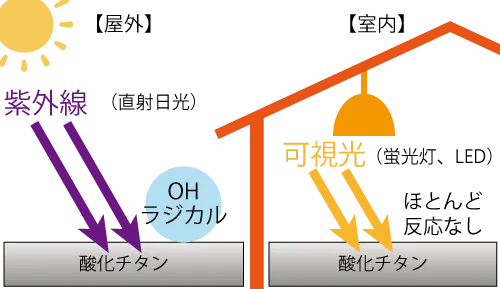

その理由は、「アナターゼ酸化チタンは、紫外線のみに反応するという性質にあります。

そもそも抗菌加工した製品は、どこで利用するのでしょうか?

多くのものは室内のはずです。

例えば、表面が抗菌加工されたテーブル、抗菌加工された子ども用のおもちゃ、抗菌加工された便器、抗菌加工されたカーテンやカーペットなど、ほとんどのものが室内で利用されます。

そして、室内には紫外線がほとんど存在しませんから、アナターゼ酸化チタンで抗菌加工しても効果がほとんどありません。ですから、「意味がない」と言われてしまうのです。

厳密に述べるならば、ほんの少しだけ効果があります。その効果を高めるために、抗菌加工する製品が真っ白になるほどアナターゼ酸化チタンを塗りたくると、室内でも少しは抗菌効果が出ます。

酸化チタンが室内でも抗菌効果を得られるようにする方法

アナターゼ酸化チタンが室内でも効果が出るようにするためには、いくつかの方法があります。

1.室内に紫外線を照射する

一つ目に考えられることは、室内に紫外線を照射することです。紫外線ランプ(ブラックライト)が市販されているので、それを室内で利用することです。

飲食店やスーパーマーケットの厨房には、青色っぽい光を出す照明が天井に向けて照射されていることがあります。夏では、蛾などの昆虫を引き寄せて「バチバチ」と殺虫する殺虫灯があります。そういった光からは紫外線が出ているので、それをアナターゼ酸化チタンに照射します。

しかし、紫外線は身体にとってあまり良いものではありませんし、抗菌加工された子ども用のおもちゃに紫外線を照射し続けることも非現実的です。

また、厨房で天井に向けて照射する場合は、天井の抗菌が行えるだけです。

2.屋外利用する場合に使用する

屋外では、日中は直射日光による紫外線が降り注いでいるので、アナターゼ酸化チタンで抗菌加工されたものは、強力に抗菌ができます。

例えば、外で作業する人向けの作業着や、屋外のジェットコースターの座席や手すりといったものには、アナターゼ酸化チタンによる抗菌加工は効果が期待できます。

ただし、場所が限定されます。

3.抗菌効果のある成分を添加する

市販されている抗菌加工剤には、銅イオンや銀イオンが添加されている製品があります。確かに、銅イオンや銀イオンを入れてあると、紫外線がなくても抗菌効果があります。

少し考えたら分ることですが、「銅イオンや銀イオンを入れるなら、そもそもアナターゼ酸化チタンを入れる必要はあるのか?」と思ってしまいます。

化学的には、「アナターゼ酸化チタンが活性化すると、自由電子を銅イオンに渡すので、銅イオンが活性化しやすいのだ」と言われますが、アナターゼ酸化チタンは紫外線が当たらないとほとんど自由電子を出しませんから、そもそも意味が無いと考えます。

4.アナターゼ酸化チタンを可視光活性させる

アナターゼ酸化チタンは紫外線にしか反応しないことは、先ほどご説明した通りです。

そのアナターゼ酸化チタンの結晶の表面に、重金属などを特殊製法で結合させると、紫外線以外の光にも反応させることができるようになります。

基材となるアナターゼ酸化チタンに、補触媒となる別の物質を結合させることを、「ドープ」や「担持」と言います。別の物質を担持させて、アナターゼ酸化チタンを可視光でも反応して効果が出るようにすることを、「可視光活性させる」といいます。

アナターゼ酸化チタンに別の物質を結合させて、抗菌加工剤として実用化されているものとしては、次の種類があります。

- 銅ドープ酸化チタン

- 窒素ドープ酸化チタン

- 鉄ドープ酸化チタン

銅ドープ酸化チタンは、アナターゼ酸化チタン結晶の表面に、銅を結合させた成分です。

これらは蛍光灯やLED照明の光でも抗菌効果を発揮しますから、これらの成分を室内で利用する製品を抗菌加工する方法は有効だと言えます。

どの補触媒で可視光活性させた

アナターゼ酸化チタンを利用すべきか?

アナターゼ酸化チタンを可視光活性させる方法として実用化されている方法は、今現在のところ銅と窒素、鉄を担持させた3種類です。

これらはどれも可視光活性しますが、「どれを利用しても良い」というわけではありません。効果や使い勝手などに差があります。

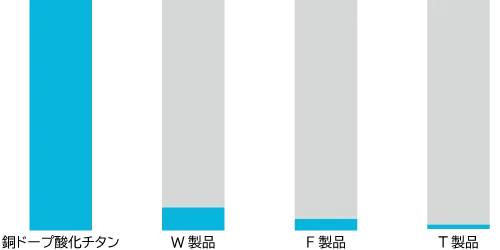

これらの中でもっとも抗菌効果の高い成分は、銅ドープ酸化チタンです。

室内の薄暗い光の中(200lx)で比較すると、銅ドープ酸化チタンの抗菌力は窒素ドープ酸化チタンや鉄ドープ酸化チタンと比べて、20~30倍ほどの効果の高さがあり、ほとんど比べようのないほどの差です。

例えば、鉄ドープ酸化チタンで防カビをしようとするならば、蛍光灯の光であれば手術室並みの明るい光を照射する必要があります。薄暗い光でも防カビができる銅ドープ酸化チタンと比べたら、圧倒的に効果が弱いのです。

そういったことから、「銅ドープ酸化チタン以外は室内ではほとんど効果がない」とお考えください。

室内は銅ドープ酸化チタンを使った抗菌加工剤

銅ドープ酸化チタンを使って抗菌加工する方法は、銅ドープ酸化チタンを使った抗菌コーティング剤を利用します。

弊社が製造販売している銅ドープ酸化チタンが入った抗菌コーティング剤は、「屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)」という名称で業者向けに販売しています。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の成分

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の成分は次の通り、完全な無機成分です。

| 抗菌成分 | 銅ドープ酸化チタン |

|---|---|

| 接着成分(バインダー) | アモルファス酸化チタン |

| その他 | 水 |

臭いは無臭で、有機溶剤やアルコール類は利用していません。また、次の試験を行っており、安全性を確認しています。

- 急性経口毒性試験

- 皮膚一次刺激性試験

- 皮膚感作性試験

- 変異原性試験

抗菌加工できる材質

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)で抗菌加工できる材質は、次のようなものがあります。

- 木材(無垢材や集成材、テーブルなどの家具)

- 天然繊維や化学繊維(ソファーやカーテン、椅子、クッション、カーペット、マット、布団など)

- プラスチック類(お風呂や洗面台、エアコン・空気清浄機・サーキュレーターなどのフィルター)

- 不織布(空気清浄機やファンヒーター、大型空調機のフィルターなど)

- メラミン樹脂(キッチンパネルなど)

- 紙(壁紙クロスなど)

- 漆喰

- ステンレス(キッチンや厨房の機器、ステンレスフィルター、水質浄化装置など)

- ペンキの塗装面

- 石膏ボード(システム天井など)

- コンクリート

木材や天然繊維、紙は、表面に凹凸があるので、そこにナノサイズの銅ドープ酸化チタンが入り込むため、耐久性がとても高いです。

加工方法

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を抗菌加工したい製品の表面にスプレーして、乾燥させるだけです。

抗菌加工に均一で美しい仕上がりを求める場合は、細かい霧を噴霧できるスプレー装置をご利用ください。弊社がおすすめするスプレー装置は、ABAC(アバック)温風低圧塗装機です。

しっかりと抗菌加工したい場合は、ドブ漬けをして乾燥させます。すると、銅ドープ酸化チタンがたくさん付着するので、抗菌力が高まります。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)は業者向けに販売していますから、企業様であればご自身で抗菌加工をしていただけます。その場合は、加工方法をご検討ください。ABAC温風低圧塗装機は弊社でも販売しております。

小ロット加工やテスト加工であれば弊社工場でも対応いたします。布製品の大ロット加工は、弊社が提携している工場にて抗菌加工が可能です。

抗菌加工の耐久性を高める方法=熱処理

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)は、壁紙の抗菌加工のように、あまり人が触れない箇所に塗布する場合には、耐久性が10年以上となるように成分を調合しています。

ところが、人が触れたり水流があったりするような、摩擦のある箇所であれば、耐久性が低くなります。

その場合には、抗菌加工したものを加熱処理なさってください。銅ドープ酸化チタンは、650℃くらいまでであれば加熱に耐えられます。

例えば、ステンレス製品の表面を抗菌加工した場合には、200℃くらいに加熱して焼結します。ステンレスの変色を抑えたい場合は、120℃程度でもかまいません。

プラスチック製品であれば、変形しない程度の温度、例えば70℃ほどに加熱をすると、耐久性が高まります。

銅ドープ酸化チタンの抗菌加工での注意点

銅ドープ酸化チタンで抗菌加工されたものは、とても高い抗菌力が得られます。その抗菌力の高さは、明るい光を当てたら高まります。つまり、OHラジカルがたくさん発生します。

冒頭でOHラジカルは、細菌類やウイルスなどを分解することをお伝えしました。厳密に述べるならば、細菌類だけでなく、有機物であれば何でも分解してしまう性質があります。

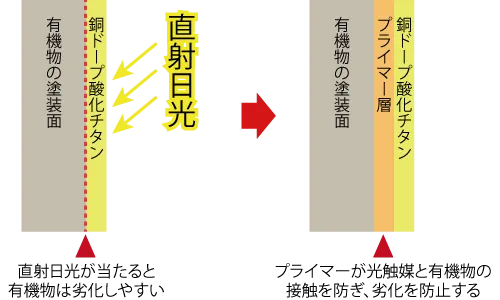

抗菌加工された製品が、例えばカーテンといったプラスチック繊維を使った製品であれば、直射日光が当たる場所で利用された場合、プラスチック繊維の表面を分解してしまいます。その場合、カーテンの劣化が早まったり、色あせをしたりする場合があります。

そのような直射日光が当たるような場所を抗菌加工する場合は、抗菌加工をする前に劣化防止加工をしてください。具体的には、劣化防止剤を塗布して、その上から銅ドープ酸化チタンを塗布するわけです。

弊社にて弊社が製造販売している劣化防止剤は、屋内用プライマー(AS01)という名称で、施工業者様向けに販売しています。

加工方法は、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)と同じです。

直射日光が当たる場所で利用する製品や、直射日光が当たる壁面は、屋内用プライマー(AS01)を塗布して乾燥させ、その上から屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を塗布します。

抗菌加工剤のご購入前に50mL無料サンプルを

弊社では、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)のご利用を検討されている企業様向けに、50mL無料サンプルを、ご提供しております。

50mL無料サンプルをお送りするときに、弊社の業務用カタログや会社案内等もお送りしています。SDS(安全データシート)を必要とする方も、お気軽にご相談ください。

なお、50mL無料サンプル提供は、事業として銅ドープ酸化チタンを取り入れることを検討されている方に向けてのサービスです。個人のお客様はお断りしております。銅ドープ酸化チタンで抗菌加工された製品をご利用ください。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。