公園の遊具やテーマパークのアトラクションは、不特定多数の人が触れるものなので、抗菌コーティングをしていることが多いと思います。

弊社では、多くのテーマパークの抗菌コーティングに貢献してきました。

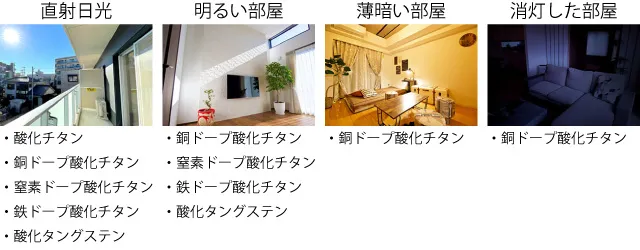

光触媒にはいろいろな種類があり、おおまかには屋外と室内とで光触媒の種類を変えないと、抗菌効果がほとんど得られない場合があります。

施工業者でも、その事実を知らないで提案しているところが少なからずあるので、抗菌コーティングを導入する際には、注意が必要です。

屋外なら酸化チタンの抗菌コーティングを、室内なら銅担持酸化チタンの抗菌コーティングがおすすめです。その使い分けを解説いたします。

光触媒の性質

光触媒にはたくさんの種類があります。遊具をしっかりと抗菌するために、どのような光触媒を選ぶべきなのか、光触媒の性質からご説明したいと思います。

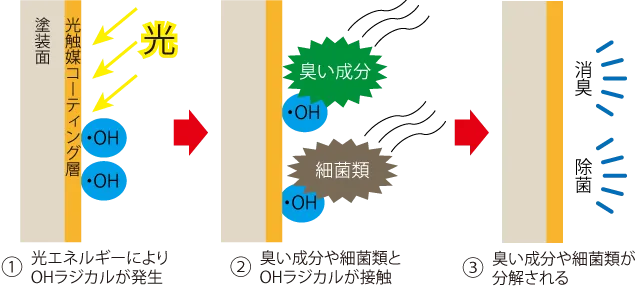

光触媒の効果

光触媒とは、光が当たることで触媒効果が出る成分のことです。触媒効果とは、「触媒自体は変化しないけれども、それに触れるものを化学変化させる物質のこと」です。

光触媒では、それに触れるものを酸化分解する性質があります。

酸化分解の対象となるものは次のようなものがあります。

- 臭い成分

- 細菌類

- ウイルス

- 化学物質や揮発性有機化合物(VOC)

- アレルゲン

- 汚れ

光触媒に光が当って、光触媒が活性化すると、表面にOHラジカルが発生します。OHラジカルは、強い酸化力を持つ活性酸素です。上記のものがOHラジカルに触れると、それ自体や表面などを酸化分解し、性質を変性させます。

細菌類やウイルスがOHラジカルに触れると、それらの表面の成分や突起、細胞壁などを酸化分解し、活動を抑制したり死滅させたりできます。このようにして、光触媒によって抗菌ができるわけです。

酸化チタンの性質

光触媒にはいろいろな種類がありますが、一般的によく利用されているものが酸化チタンです。

酸化チタンは、紫外線が当たることで強い酸化力を持つことが知られています。

紫外線が当たる遊具と言えば、屋外遊具です。屋外遊具には、酸化チタンが最適だと言えます。

ところが、室内遊具には酸化チタンはほとんど抗菌効果を発揮しません。ですから、室内遊具には酸化チタン以外のものを利用する必要があります。

屋内は少なくとも可視光応答型光触媒

屋内の光で効果のある光触媒のことを、可視光応答型光触媒といいます。可視光とは、目に見える光のことで、蛍光灯やLED照明、白熱球などの光です。その光に応答して抗菌効果を発揮します。

室内遊具には、酸化チタンを利用しても抗菌力がほとんどありませんが、可視光応答型光触媒であれば効果が期待できます。

ただし、効果が期待できるとしても、効果の高さは可視光応答型光触媒の種類によって異なります。

今現在、抗菌コーティング剤に使用されている可視光応答型光触媒の種類は、次のものがあります。

- 銅ドープ酸化チタン

- 窒素ドープ酸化チタン

- 鉄ドープ酸化チタン

- 酸化タングステン

酸化チタンは、それ単体では紫外線にしか反応しませんが、銅や窒素、鉄などを結合させることで、可視光にも反応するようになり、室内利用ができるようになります。酸化タングステンは、それ単体でも可視光応答型光触媒です。

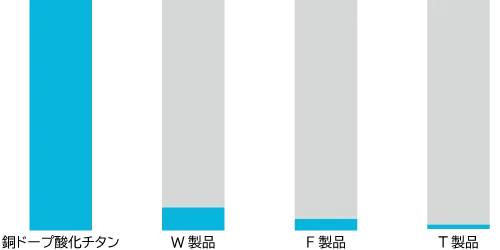

これらの中でもっとも抗菌効果の高い成分は銅ドープ酸化チタンです。

屋内は銅ドープ酸化チタンがおすすめ

銅ドープ酸化チタンとは、ナノサイズの酸化チタン結晶の表面に、ナノサイズの酸化銅を結合させた特殊な光触媒です。

酸化チタンは、紫外線にしか反応しませんでしたが、酸化銅が結合されることによって、紫色や青色、水色(シアン)といった色の光にも反応して、抗菌効果を発揮します。

その効果の高さは、薄暗い部屋であっても効果を発揮します。次の図は、明るさが200lxの蛍光灯下での効果の高さを表したグラフです。

銅ドープ酸化チタンは、他と比べて10倍以上の抗菌力があります。

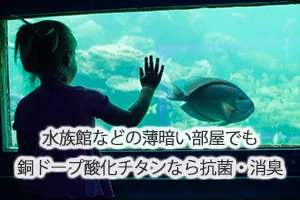

さらに、銅ドープ酸化チタンは暗所でも抗菌力があります。

その理由は、どうやら酸化チタンに結合されたナノサイズの酸化銅が、光が当たっていなくても触媒効果を発揮するようです。

アドベンチャー系の屋内アトラクションや水族館などの薄暗い部屋でも、抗菌効果を発揮します。

光触媒の利用方法

光触媒を遊具やアトラクションに施工する場合には、光触媒コーティング剤を用います。

光触媒の塗装ができる光触媒コーティング剤とは?

光触媒コーティング剤とは、光触媒成分が溶け込んだ液剤のことです。水のような粘性で、それをスプレーガンで塗装します。

光触媒成分は、イオンの状態で光触媒コーティング剤に溶け込んでいるわけではなく、ナノサイズの細かな光触媒の粉末が、牛乳の脂肪分のように光触媒コーティング剤の中に浮遊している状態です。

光触媒コーティング剤には、光触媒成分の他にもバインダーと言われる接着成分も添加されています。接着成分によって、光触媒成分が遊具などに定着し、抗菌コーティングができるわけです。

バインダーと耐久性の関係

バインダーとは、接着成分のことでした。光触媒コーティング剤に用いられるバインダーには、主に次の2種類のどちらかが利用されます。

- アモルファス酸化チタン

- フッ素樹脂

アモルファス酸化チタンは、結晶構造を持たない、非結晶の酸化チタンのことです。光触媒に利用される酸化チタンは結晶構造を持っており、たいていはアナターゼ型と言われる結晶構造のものが利用されます。

酸化チタンは無機物ですから、アモルファス酸化チタンのバインダーは無機バインダーの一種と言えます。

フッ素樹脂は、いろいろな種類があります。焦げ付きにくいフライパンにも利用されており、テフロンという名称のものが有名です。

フッ素樹脂は有機物ですから、フッ素樹脂のバインダーは有機バインダーの一種と言えます。

光触媒による酸化分解は、細菌類や臭い成分だけでなく、バインダーにも及びます。無機バインダーは無機物ですから、光触媒によって分解されることはありません。ところが、有機バインダーは有機物ですから、光触媒によって酸化分解される可能性があります。

つまり、フッ素樹脂を使った光触媒コーティング剤は、光触媒によって分解されるので耐久性が悪い可能性があります。

フッ素樹脂の中には、ナフィオンのように光触媒によって分解されにくい性質を持つフッ素樹脂もありますが、アモルファス酸化チタンよりも耐久性が悪くなります。

おおよその抗菌効果の持続期間は、アモルファス酸化チタンを用いたものは10~20年ほど、フッ素樹脂を用いたものは5~10年ほどとお考えください。

光触媒コーティング剤が防炎規制対象か?

室内遊具が置かれている建物は、不特定多数の人が出入りする特定建築物であることが多いと思います。自治体によって異なると思いますが、特定建築物に光触媒コーティング剤を用いる場合には、その製品が防炎規制に適合している製品かどうかが問われる場合もあります。

防炎規制とは、簡単に言えば「燃えたときに煙が出るかどうか?」というものです。光触媒コーティング剤が防炎規制の対象となるのかどうかは、光触媒コーティング剤に用いられている成分に、「燃えたときに煙が出るものが使用されているかどうか?」によります。燃えないものであれば、防炎規制の対象ではありません。

一般的な光触媒コーティング剤には、次のものが利用されている場合がありますが、これらの成分は防炎規制の対象となる場合があります。

- フッ素樹脂

- アルコール類

防炎規制の対象となった場合には、詳しくは調べておりませんが、試験や検査などが必要と思います。

室内遊具に利用する光触媒コーティング剤は、バインダーにはアモルファス酸化チタンを使い、アルコール類が添加されていないものを選んでおいた方が無難です。

光触媒コーティング剤の塗装方法

光触媒コーティング剤の塗装方法は、次の2種類の方法があります。

- 専用の塗装機械とスプレーガンで吹き付ける方法

- 不織布にしみ込ませて手で塗布する方法

どちらの方法を選ぶかは、施工効率によります。

壁などの広い面を塗装する場合には、専用の塗装機械とスプレーガンを用いた方が効率的です。手すりなどの細かいところを塗装する場合ですと、スプレーガンの取り回しが難しいため、不織布を使って塗布した方が早いです。

「専用の塗装機械とスプレーガンには、どういったものを利用すべきか?」ということですが、弊社ではABAC(アバック)温風低圧塗装機を推奨しています。次の写真は、ABAC温風低圧塗装機SG-91です。

小型で扱いが簡単な上に、光触媒コーティング剤の塗着効率が高いため、液剤の無駄を少なく塗装できます。

下地保護剤(プライマー)の利用

光触媒は、細菌類や臭い成分、さらにはバインダーをも酸化分解する対象であることを述べましたが、その効果はさらに塗装面にも及びます。

つまり、抗菌コーティングをした塗装面が有機物であれば、その表面を酸化分解して劣化させてしまう恐れがあるのです。その対策もあるのでご安心ください。

酸化分解の対象となる箇所は、例えば次のような材質のものです。

- ペンキなどの塗料が塗られた箇所

- プラスチック類

- 木材

- 布類

分解されると言っても、それら全体が溶けてしまうように分解されるわけではなく、表面が色あせしたり、チョーキングと言って白い粉が出てきたりする現象が起こります。

そのような光触媒による劣化を防ぐために、抗菌コーティング前に下地保護剤(プライマー)を塗装しておきます。

プライマーには、屋外用と屋内用の2種類あります。屋外用プライマーと屋内用プライマーの違いは、直射日光によるプライマーの劣化防止をしているかどうかの差です。屋外用プライマーは、強い紫外線に耐えるための工夫がなされています。

光触媒による抗菌コーティング施工の流れ

光触媒による抗菌コーティング施工の流れは、おおよそ次の手順で行われます。

- 遊具の清掃

- 塗装しない箇所の養生

- プライマーの塗装

- 乾燥

- 光触媒コーティング剤の塗装

- 乾燥

- 養生の取り外しなどの復旧

遊具の清掃では、遊具の汚れを丹念に取り除きます。高圧洗浄機とウエスで掃除をすることが一般的です。床がカーペットの場合には、カーペット用の洗浄を行ってください。

養生しない箇所とは、例えばガラスやコンセント、照明器具といったものです。

プライマーや光触媒コーティング剤の乾燥には、夏場であれば30分ほど、屋外の冬場であれば2時間ほど置いてください。それらの液剤は、塗布したらすぐに乾燥すると思いますが、固化するまでしばらく時間がかかるからです。湿気の多い日は水分が蒸発しにくいので、乾燥にさらに時間がかかります。

塗装を終えて乾燥させたら、その遊具はすぐにご利用いただいてかまいません。

光触媒の種類の使い分け

光触媒にはいろいろな種類がありますが、屋外と屋内のそれぞれの遊具で、どの光触媒を使ったら良いのかをご説明いたします。

直射日光が当たる屋外遊具

直射日光が当たる屋外遊具に利用すべき光触媒は、「酸化チタン」です。

酸化チタンは紫外線が当たるところでは強い抗菌力を発揮しますから、酸化チタンが最適です。

ただし、夜間にも抗菌力を発揮したい場合には、薄暗い光の場所や暗所でも抗菌力を発揮する銅ドープ酸化チタンを用いた方が良いです。

遊具にペンキなどの塗料が利用されている場合は、抗菌コーティングの前にプラマーを塗装してください。

観覧車やゴンドラの中

観覧車の中では、UVカットガラスが用いられている場合があります。直射日光が入り込む場所であったとしても、UVカットガラスによって紫外線が入り込まない場所であれば、銅ドープ酸化チタンが最適です。

観覧車は夜にも稼働していて、夜景を楽しめるものも多いと思います。そういった場合にも、夜間にも抗菌力を発揮する銅ドープ酸化チタンの利用をおすすめします。

また、観覧車やゴンドラの中では、広い窓ガラスから直射日光が射し込んでいるため、銅ドープ酸化チタンですと強く反応し過ぎる面があります。そういったことから、銅ドープ酸化チタンを使うべきであることはもちろんのことですが、プライマーの塗装も入念に行った方が良いです。

できれば、銅ドープ酸化チタンを使った自動車用光触媒コーティング剤を用いてください。自動車用光触媒コーティング剤は、観覧車やゴンドラと似た環境で使用されるものですから、適していると思います。

観覧車やロープウェイのゴンドラ内を、光触媒で抗菌コーティングすれば、ゴンドラ内の消臭もできるので一石二鳥です。

日陰になる/日陰になりやすい屋外遊具

常に日陰になる遊具の抗菌コーティングには、可視光でも反応する銅ドープ酸化チタンを用います。

日陰になりやすい屋外遊具の場合は、紫外線が当たりにくい環境なので、念のため銅ドープ酸化チタンを用います。

この場合でも、念のため抗菌コーティング塗装の前に屋外用プライマーを塗装しておきます。弊社の製品であれば、「屋外用プライマー(ASS01)」です。

室内遊具

室内遊具の抗菌コーティングには、銅ドープ酸化チタンを用います。室内のボールプールも同様です。

部屋に窓ガラスがあり、そこから直射日光が入って室内遊具に当たる場合には、その箇所は屋内用プライマーを塗装してから抗菌コーティングをします。弊社の製品であれば、「屋内用プライマー(AS01)」です。

遊具の抗菌コーティングすべき箇所

遊具の抗菌コーティングをすべき箇所は、人がよく触れる場所です。

- 手すり

- 壁面の手が触れる場所

- ボール

- 座席シート

- アトラクションのスイッチ類

- ベンチ

- 発券機

光触媒による抗菌コーティングがしにくい箇所、もしくはできない箇所は、次のような箇所です。

- 窓ガラスや鏡

- 透明なプラスチック類

窓ガラスや鏡、透明なプラスチック類に光触媒を塗布すると、光触媒の塗布量が多いと虹色が見えてしまう場合があります。特に明るい場所ですと、光の反射角によって虹色が見えやすいです。室内の薄暗いアトラクションに用いられているガラス等であれば、均一に薄く塗装したら虹色が目立ちません。

そのような光触媒コーティング塗装がしにくい場所は、光触媒スプレーを使って清掃をすることをおすすめします。

銅ドープ酸化チタンを使った光触媒スプレーは、「アキュートクリーン」という名称で販売しています。どうぞご利用ください。

一般的にプラスチックのような水を弾きやすい材質のものは、抗菌コーティング剤を塗布したときに、液剤を弾いてしまってダマになり、均一に抗菌コーティングができませんが、弊社が開発した下地剤(プライマー)を塗装すれば抗菌コーティングが可能です。

プライマーを塗装すべき箇所まとめ

下地保護剤(プライマー)を塗装しておくべき箇所を、まとめとして再度ご説明いたします。

抗菌コーティング塗装の前にプライマーを塗装しておくべき箇所は、次の条件をすべて満たす場所です。

- 直射日光が当たる箇所

- 塗装面が有機物である箇所

直射日光が当たる箇所では、有機物が分解されやすいので、光触媒から下地を保護するために、予めプライマーを塗装しておきます。

有機物の代表例が、ペンキなどの塗料です。塗料の顔料が光触媒によって劣化し、色あせをしたり、チョーキングと言って白い粉が出たりします。劣化と言っても、抗菌コーティングをしたらすぐに劣化するわけではなく、2~3年といった期間を経て「劣化してきた」とわかるくらいです。

ステンレスの手すりや白い漆喰などの無機物のものは、プライマーは必要ありません。

プライマーには、屋内用と屋外用があり、屋外はいつも強い紫外線にさらされているので、屋外用プライマーはそれに耐えられるように工夫がなされています。

抗菌コーティング後のメンテナンス

定期的な拭き掃除をしてください

抗菌コーティングを行った後は、人が触れる箇所は、定期的に拭き掃除を行ってください。

人が触れた箇所に皮脂などが付着し、それが溜まってくると、光触媒と接触しない細菌類が出てくるからです。

拭き掃除を行えば、再び抗菌力を発揮します。

拭き掃除では、アルコール類や次亜塩素酸などを用いても、光触媒コーティング塗装が落ちることはありませんから、ご利用いただいてかまいません。

遊具の塗料を再塗装する場合

さて、遊具にはペンキなどの塗料を再塗装する場合があります。光触媒で抗菌コーティングした箇所へ塗装をすると、光触媒が埋もれてしまうので、抗菌コーティングも再塗装する必要があります。

バインダー成分にアモルファス酸化チタンを使った抗菌コーティングは、その上から塗料を塗ることができます。しかし、フッ素樹脂が利用されたものは、フッ素樹脂は塗料を弾いてしまう性質があるので、塗料が剥がれるような劣化が起きる可能性があります。

抗菌コーティング剤のバインダーには、弊社製品のようなアモルファス酸化チタンを利用したものを用いてください。

弊社の業務用抗菌コーティング剤ラインナップ

弊社が開発した光触媒の抗菌コーティング剤、ならびにプライマーには、次のものがございます。

- 屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)

- 屋内用プライマー(AS01)

- 屋外用光触媒コーティング剤(BX01)

- 屋外用プライマー(ASS01)

どれもバインダーにアモルファス酸化チタンを使っているので、ご利用環境によりますが、耐久性は10年~20年ございます。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)と屋内用プライマー(AS01)は、無機塗料ですから防炎規制に関係なくご利用いただけます。

もし、どのような抗菌コーティング剤を選べば良いのか判らない場合には、弊社までお気軽にご相談ください。

以上、光触媒で遊具を抗菌コーティングしたい場合に、どのような抗菌コーティング剤の種類を選べば良いのかを解説いたしました。また、抗菌コーティング剤の塗装方法や下地保護の必要性などもご紹介いたしました。

遊具やアトラクション、ゴンドラなどの抗菌コーティングなら、弊社までお気軽にご相談ください。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。