新築住宅に初めて入室したときに、一般的な住宅であれば新築特有の臭いがします。

リフォーム後の部屋も同様です。

その臭いの主成分の一つが、ホルムアルデヒド(HCHO)です。

リフォーム後にも臭いが漂っていることがあります。

過去に、シックハウス症候群といった健康被害がテレビでよく取り上げられていた時代に、建築基準法によってホルムアルデヒドが規制されるようになりました。

また厚生労働省でも、ホルムアルデヒドの上限値といったものも設定されるようになりました。

現在では、ホルムアルデヒドを使用していない建材が利用されることもありますが、そのような建材からは、ホルムアルデヒド以外の化学物質が出ていることが多いそうです。

この記事では、新築住宅のホルムアルデヒド対策として、特殊な酸化チタン「銅ドープ酸化チタン」を利用することをご提案したいと思います。

シックハウス症候群とホルムアルデヒド対策

シックハウス症候群の定義は、「1.症状(眼、鼻、喉・呼吸器、皮膚、精神神経症状)が毎週のようによく、あるいはときどきある。」、「2.かつ、その症状は家を離れると改善する」という場合です。(厚生労働省 (生活衛生関係技術担当者研修会)資料「科学的エビデンスに基づく 新シックハウス症候群に関する 相談と対策マニュアル改訂新版」を参照。)

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのデータによると、シックハウスの相談件数は2004年をピークとして、現在では当時の1/10まで減っています。とは言うものの、お困りの方はいまだにおられます。(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター「令和6年度 シックハウスに関する動向調査と パンフレットフォローアップ業務 報告書」)

シックハウス症候群の原因とされているホルムアルデヒドですが、その対策をご紹介する前に、ホルムアルデヒドの性質をご説明したいと思います。

ホルムアルデヒドとは?

ホルムアルデヒドとは、化学式は「CH2O」、示性式は「HCHO」です。

炭素と水素、酸素が結合した物質です。ホルムアルデヒドは、1気圧では気体として存在しており、その臭いは強い刺激臭がします。

ホルマリンという防腐剤をご存じでしょうか?

ホルマリンは、理科で標本を保存するのに使用している液体です。刑事ものの映画で鼻をハンカチなどで覆いながら調べているシーンがありますが、とても酷い臭いです。ホルマリンの成分は、ホルムアルデヒドと水が主成分で、一般的なホルマリンはホルムアルデヒドの濃度が35%ほどです。ホルムアルデヒドは水に非常によく溶けます。

ホルムアルデヒドは光触媒で簡単に分解可能

ホルムアルデヒドは成分が炭素と水素、酸素の比較的弱い結合でできているので、燃焼しやすい物質ですから、活性酸素で分解されやすいと言えます。

光触媒は、光が当たることで活性化すると電子を放出し、電子が放出された箇所には正孔ができます。それら励起子が空気中の酸素や水と反応して、OHラジカルと言われる活性酸素を発生させます。

OHラジカルは酸化力の強い活性酸素ですから、ホルムアルデヒドが触れるとすぐに酸化分解してしまいます。

CH2O + OH ⇒ CO2 + H2O

新築の臭いはホルムアルデヒドだけ?

新築の臭いには、いろいろな種類の揮発性有機化合物(VOC)が存在します。シックハウス症候群の原因とされる物質は、ホルムアルデヒドだけでなく、いろいろな種類があります。

VOCの指針値を、厚生労働省「室内濃度指針値一覧」などを基にまとめました。これらの基準値を満たしていたら、ほとんど臭いがしないはずですから、少しでも新築の臭いがしていたら、いずれかの化学物質の濃度が指針値を超えている可能性があります。

| 物質名 | 指針値 | 主な用途や由来 |

|---|---|---|

| ホルムアルデヒド | 100μg/m3(0.08ppm) | 合板の接着剤、防腐剤、タバコ煙 |

| アセトアルデヒド | 48μg/m3(0.03ppm) | 合板、防腐剤、接着剤、タバコ煙、殺菌剤、防カビ剤、染料 |

| トルエン | 260μg/m3(0.07ppm) | 接着剤、塗料などの溶剤 |

| キシレン | 200μg/m3(0.05ppm) | 接着剤、塗料などの溶剤 |

| スチレン | 220μg/m3(0.05ppm) | 断熱材、塗料、畳心材、床材 |

| エチルベンゼン | 3,800μg/m3(0.88ppm) | 断熱材、接着剤、塗料などの溶剤 |

| テトラデカン | 330μg/m3(0.04ppm) | 灯油、塗料などの溶剤、接着剤 |

| パラジクロロベンゼン | 240μg/m3(0.04ppm) | 衣類用防虫剤、トイレ芳香剤 |

| フタル酸ジ-n-ブチル | 17μg/m3(1.5ppb) | 壁紙、床材などに使用される軟質塩ビ樹脂の可塑剤、接着剤、塗料 |

| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 100μg/m3(6.3ppb) | 壁紙、床材などに使用される軟質塩ビ樹脂の可塑剤、接着剤、塗料 |

| クロルピリホス | 1μg/m3(0.07ppb)、小児0.1μg/m3(0.007ppb) | 有機リン系殺虫剤(シロアリ駆除剤など) |

| ダイアジノン | 0.29μ/m3(0.02ppb) | 有機リン系殺虫剤(シロアリ駆除剤など) |

| フェノブカルブ | 33μg/m3(3.8ppb) | カーバメート系殺虫剤(シロアリ駆除剤など) |

| 総揮発性有機化合物(TVOC) | 400μg/m3(暫定目標値) | 複数の揮発性有機化合物の混合物濃度のレベルで、個別物質の指針値とは独立の室内空気質の状態の目安 |

厚生労働省の指針値を下回るように施工をすることは、とても難しいことをお伝えしたいと思います。VOC濃度が気になる方は、建物を設計する段階で工務店や建築会社に相談なさってください。

なお、この指針値はとても薄い濃度であるため、この指針値を下回るようにする場合には、高精度で測定する必要があります。弊社が手持ちのガス検知管や測定器では、測定し切れないガスの種類もあるため、専門の分析装置を持つ企業に委託することになります。

ホルムアルデヒドやその他のVOCを対策する方法

ホルムアルデヒドやその他のVOCが気になる方は、建物の設計段階で工務店や建築会社に相談することが大切です。

しかし、すでに新築の建物を建ててしまった人は、ホルムアルデヒドやその他のVOCを対策したい方は、基本的に次の方法が現実的です。

- 換気

- VOCを吸着させるものを設置

- VOCを分解できる薬剤でのコーティング施工

VOC対策の基本は換気です。建物を建てる場合に、有機溶剤を一切使用しないで建てることはほぼ不可能とされているので、新築戸建てでは、新築物件ではVOCが必ず発生します。

そして、厚生労働省の指針値は、すべての化学物質で指針値を下回るようにすることは、これも現実的に難しいです。ですから、24時間換気をすることが法律で義務付けられています。

24時間換気をしていても、VOCが壁の中から一定量出ているので、部屋の中にはある程度の濃度のVOCが存在することになります。

VOCを吸着させるものとしては、活性炭やゼオライト、吸着ポリマーなどがあります。継続的に使用するのであれば、活性炭やゼオライトが良いと思います。しかし、それを多量に設置する必要があるため、「どこに設置するのか?」という問題があります。

床下に活性炭を敷き詰める方法もあれば、活性炭が練り込まれた壁材を、壁紙を張る前に塗装する方法もあります。どちらにしても、建物を設計している段階で相談すべき内容です。

すでに建物が建った後では、VOCを分解できる薬剤でのコーティング施工が現実的です。

コーティング施工で使用する薬剤の条件

ホルムアルデヒドやその他のVOCを分解できる薬剤はたくさんあると思います。その中で、「どの薬剤を利用したら良いのか?」ということですが、次の条件に合うものがおすすめです。

- 部屋中にコーティング塗装ができる

- 無機塗料である(有機溶剤を使用していない)

- 部屋の中でもホルムアルデヒドやその他のVOCを分解してくれる

部屋中にコーティング施工ができるものであれば、ホルムアルデヒドなどが薬剤に接触する頻度が高まるので、分解しやすくなります。

無機塗料とは、有機溶剤を使用していないものです。有機溶剤を分解したいのに、有機溶剤を使用しているものを塗布したら、本末転倒です。無機塗料のコーティング剤を選ぶ必要があります。

薬剤によっては、紫外線が当たらないと分解ができない製品があります。部屋の中でもホルムアルデヒドやその他のVOCを分解してくれるのかどうかは、薬剤選びでとても大切なポイントです。

これらの条件をすべて満たすものは、次にご紹介する「特殊な酸化チタン」を使った、コーティング施工です。

分解が難しい芳香族系溶剤を分解できる特殊な酸化チタン

芳香族系は一般的な光触媒での分解が難しい

ホルムアルデヒドは光触媒によって発生するOHラジカルで簡単に酸化分解され、二酸化炭素と水といった無害な物質に変化させることができます。

ところが、上記の表の中にある物質には、光触媒では分解が難しい成分が含まれています。それは、トルエンやキシレン、スチレンなどといった芳香族系溶剤です。

芳香族系溶剤は、炭素原子6個が亀の甲羅のように結合したベンゼン基を持つ物質のことです。ベンゼン基はとても結合が強いので、光触媒から発生するOHラジカルだけでは、分解が難しいと言われています。

弊社が行った試験でも、一般的な光触媒である酸化チタンでは、ほとんど分解ができませんでした。

芳香族系溶剤をも分解できる光触媒は、銅ドープ酸化チタンと言われる、特殊な酸化チタンです。

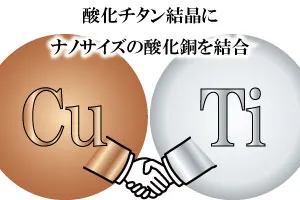

銅ドープ酸化チタンとは?

銅ドープ酸化チタンとは、ナノサイズの酸化チタン結晶の表面に、ナノサイズの酸化銅を結合させた特殊な酸化チタン光触媒です。

酸化チタンは、通常であれば紫外線にのみ反応してOHラジカルを発生させる効果がありますが、銅ドープ酸化チタンは可視光にも反応してOHラジカルを発せさせられます。つまり、可視光活性する酸化チタンです。

しかも、ナノサイズの酸化銅が、それ単体でも触媒効果を発揮するので、OHラジカルによる酸化分解と酸化銅の触媒効果の相乗効果で、芳香族系溶剤も分解ができます。

ちなみに、可視光とは目に見える光のことです。光触媒が可視光でも効果を発揮することを、可視光活性とか可視光応答といいます。また、可視光活性する光触媒のことを、可視光応答型光触媒といいます。

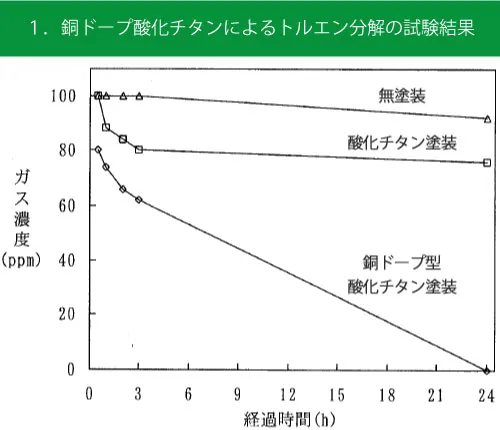

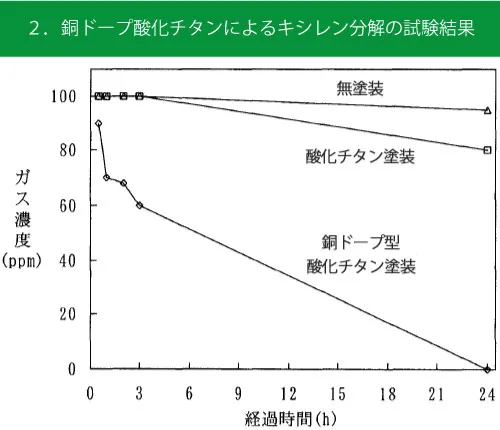

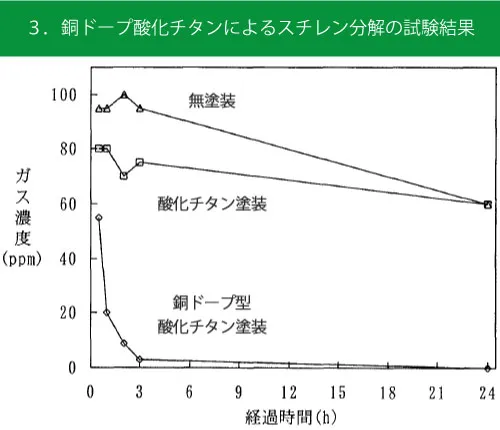

銅ドープ酸化チタンによる芳香族系の分解試験

銅ドープ酸化チタンを使って、トルエンやキシレン、スチレンが分解できるかを試験いたしました。

次の図をご覧ください。次の図は、ビニール袋の中にトルエンやキシレン、スチレンをそれぞれ封入した袋の中に、ブランクのタイル、酸化チタンや銅ドープ酸化チタンを塗布したタイルを入れ、紫外線を照射した結果です。

酸化チタンはどれもほとんど分解できていませんが、銅ドープ酸化チタンはグングンと分解していっていることがわかります。

この試験は、日本食品分析センターで行っていただきました。その担当者様の方から試験前に、「トルエンやキシレン、スチレンは光触媒では分解ができないよ」と言われていたのですが、試験結果を目の当たりにされて驚かれていました。

銅ドープ酸化チタンなら室内でも分解

さて、銅ドープ酸化チタンの魅力は芳香族系溶剤をも分解できるだけではありません。それは、可視光にも反応してホルムアルデヒドを分解してくれることにあります。

その理由は、一般的に利用されている酸化チタンは、紫外線にしか反応しないことをお伝えしました。室内では蛍光灯やLED照明、白熱球といった照明が利用されていますが、それらの照明からは、ほとんど紫外線が出ていませんから、酸化チタンを室内で利用しても、ホルムアルデヒドがほとんど分解されないのです。

それに対して銅ドープ酸化チタンは、室内の光にも反応してホルムアルデヒドを分解してくれます。

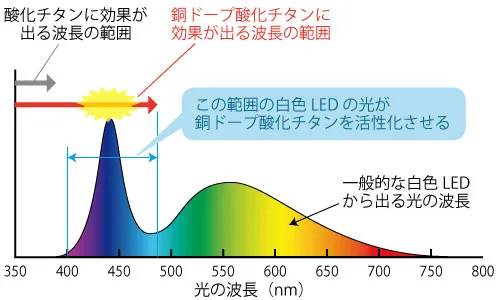

次の図は、一般的な白色LEDのスペクトルです。それに、酸化チタンと銅ドープ酸化チタンが反応する領域に矢印を入れました。

白色LEDからは、酸化チタンが反応する領域の光が出ていませんから、酸化チタンは効果がありません。それに対して銅ドープ酸化チタンが活性化する領域では、白色LEDから出ている青色の光にピーク(山)がありますが、その強い青色の光に反応するので、ホルムアルデヒドを分解してくれるわけです。

銅ドープ酸化チタンの利用方法

銅ドープ酸化チタンを利用する方法は、光触媒スプレーとコーティング施工の2種類あります。

銅ドープ酸化チタンを使った光触媒スプレー

光触媒スプレーとは、光触媒液剤をスプレーボトルに入れた、ご家庭で手軽に利用できる抗菌・消臭スプレーです。

銅ドープ酸化チタンを使った光触媒スプレーですと、ホルムアルデヒド対策を手軽にできます。

弊社製品は、光触媒スプレー「アキュートクリーン」という名称で市販しています。

光触媒スプレー「アキュートクリーン」の成分は次の通りです。

| 光触媒成分 | 銅ドープ酸化チタン |

|---|---|

| その他 | 水 |

有機溶剤や香料、アルコールを利用していませんから、新築のホルムアルデヒド対策に適しています。

アキュートクリーンのスプレーノズルを天井に向けて、部屋の空間全体にスプレーしてください。また、天井や壁紙が全体的に少し湿るようにスプレーしてください。ホルムアルデヒドの臭いがまた出来るようであれば、それを何度か繰り返してください。

部屋の照明を点灯させておくと、銅ドープ酸化チタンがホルムアルデヒドを分解しやすくなります。

それでも新築の臭いが消えない場合は、別の場所から臭いが流れてきているか、臭いが出てくる量が多いかのどちらかです。次にご紹介する銅ドープ酸化チタンのコーティング施工をご利用ください。

銅ドープ酸化チタンのコーティング施工

コーティング施工は、銅ドープ酸化チタンが入ったコーティング剤を塗布する施工方法のことです。銅ドープ酸化チタンが入ったコーティング剤は、弊社製品であれば、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)という名称で、施工業者様向けに業務用販売しています。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の成分は次の通りです。

| 光触媒成分 | 銅ドープ酸化チタン |

|---|---|

| 接着成分(バインダー) | アモルファス酸化チタン |

| その他 | 水 |

銅ドープ酸化チタンを塗布面に接着させるための成分に、アモルファス酸化チタンを用いています。アモルファス酸化チタンは、非結晶の酸化チタンです。

これも有機溶剤を利用していないばかりか、完全な無機成分ですから、新築のホルムアルデヒド対策だけでなく、ホテルなどの防炎規制のある建物の対策にも適しています。

光触媒スプレーとコーティング施工のどちらを選べば良いのか?

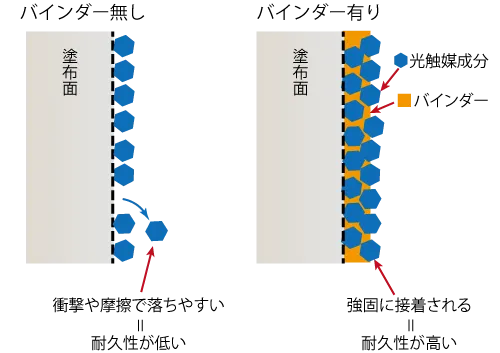

銅ドープ酸化チタンを使用した光触媒スプレーは、ホルムアルデヒド対策として効果が高く、手軽に利用できるものの、バインダーが入っていませんから、塗布した箇所に銅ドープ酸化チタンを固定化することができません。

それに対してコーティング施工であれば、銅ドープ酸化チタンとバインダーが入ったコーティング剤を用いるので、銅ドープ酸化チタンの耐久性が高くなります。弊社製品であれば、使用環境にもよりますが、室内利用で10年ほど効果が持続するように成分を調合してあります。

| 利用方法 | 光触媒スプレー | コーティング施工 |

|---|---|---|

| 効果 | 高い | 高い |

| バインダー | 入っていない | 入っている |

| 耐久性 | 低い | 高い |

| 施工 | 自分でできる | 業者に依頼 |

| 費用 | 安い | 高い |

耐久性を求めるのであれば、コーティング施工を行うべきですが、費用が高いことがデメリットです。そこで、まずは光触媒スプレーで、銅ドープ酸化チタンの効果をお試しいただき、効果の高さご実感されてからコーティング施工をご相談されることをおすすめします。

銅ドープ酸化チタンを使った光触媒スプレー「アキュートクリーン」のご購入はこちらです。

銅ドープ酸化チタンのコーティング施工の流れ

ご相談からコーティング施工までの流れ

ご相談から銅ドープ酸化チタンのコーティング施工までの流れは次の通りです。

- ご相談

- 現地調査(ホルムアルデヒドやその他のVOCの簡易測定)

- 対策検討

- 見積もり

- 銅ドープ酸化チタンのコーティング施工

厚生労働省のVOC濃度指針値を下回るように施工したい場合には、弊社が持っている測定機器の分解能では、測定し切れない場合があります。その場合は、VOC濃度を外部業者に委託して高い精度で測定してもらうため、調査には費用と時間がかかります。

コーティング施工の流れ

銅ドープ酸化チタンのコーティング施工の流れは次の通りです。

- 機材の準備

- VOC濃度の簡易測定

- 塗装面の清掃

- 養生

- プライマー塗装

- 乾燥

- 銅ドープ酸化チタンのコーティング塗装

- 乾燥

- VOC濃度の簡易測定

- 片付け

養生とは、プライマー塗装や銅ドープ酸化チタンのコーティング塗装を行わない箇所に、ビニールシートや養生テープを貼り付ける作業のことです。窓ガラスや鏡、コンセント、家電製品、観葉植物といったものを養生します。

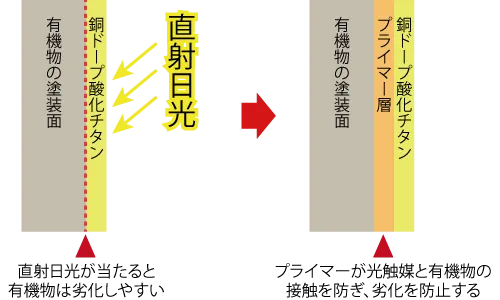

プライマーの重要性

プライマーとは、下地保護剤のことです。銅ドープ酸化チタンを塗布した場所に直射日光が当たると、銅ドープ酸化チタンの効果が高く出るため、塗装面の劣化を促進させてしまう恐れがあります。そういった箇所には、予めプライマーを塗装してから銅ドープ酸化チタンを塗布します。

すると、プライマーによって銅ドープ酸化チタンが塗装面に直接触れませんから、下地の劣化を防いでくれるわけです。

弊社のプライマーは、屋内用プライマー(AS01)という製品です。

銅ドープ酸化チタンのコーティング塗装は、先ほどご説明したように、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を使用します。

使用する塗装装置

プライマーと銅ドープ酸化チタンのコーティング剤の塗装には、ABAC(アバック)温風低圧塗装機というブロワー装置とスプレーガンがセットになった塗装装置を用います。

何度かご説明しておりますが、厚生労働省のVOC濃度を指針値以下になるように施工したい場合は、VOC濃度測定を外部業者に委託して高精度測定してもらう必要があります。

施工後に1週間置きに何度かVOC濃度を測定して、VOC濃度の変化を確認します。

以上、新築のホルムアルデヒド対策として有効な特殊な酸化チタン「銅ドープ酸化チタン」の魅力をご紹介いたしました。

新築のホルムアルデヒド対策、もしくはホルムアルデヒド以外のVOC対策でお困りの方は、弊社までお気軽にご相談ください。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。