室内の壁には、壁紙クロスが貼られていることが多いですが、打ちっぱなしコンクリートの場合もあります。

室内の壁を打ちっぱなしコンクリートのままにしておくと、夏にはひんやりとして気持ちいいですし、おしゃれな空間でもあります。

このような室内コンクリートには、デメリットもあります。それは、湿気によってカビ臭くなってしまうことです。

この記事では、室内コンクリートにカビが発生する原因や基本的な対策、光触媒コーティングによるカビ対策についてご説明します。

室内コンクリートにカビが発生する原因と基本的な対策

コンクリートはカビが発生するような材質では無いと思われがちですが、実はカビが発生します。その原因と基本的な対策をご説明します。

室内コンクリートからカビの臭いが発生

室内が打ちっぱなしコンクリートのままの部屋では、カビの臭いが部屋の中に充満することがあります。特に、地下室ではカビの臭いにお困りの方は多いと思います。ビルでは、地下駐車場や空調室といった部屋で、カビ臭くなることが多いです。

コンクリートの部屋がカビ臭い場合には、目に見えないくらいの大きさのカビが繁茂しています。

一般のご家庭でも、室内コンクリートの部屋がカビ臭くなって、弊社の施工代理店にご相談いただくこともあります。

カビの原因は湿気

カビの原因は、コンクリートの湿気です。カビは湿気があるとろこであれば、基本的にどういった場所にでも発生します。

コンクリートは、打設してから完全に乾くまで、とても時間がかかります。新築の建物であれば、2年ほどかかる場合もあります。その間、湿気を含んでいるわけですから、コンクリートの孔の中でカビが発生する場合があります。

また、コンクリートは水をすぐに吸い取る性質があります。コンクリートブロックに水滴を落とすと、その水滴はコンクリートの中に吸い込まれて消えていってしまいます。そのようにコンクリートは水をスポンジのように吸い取ってしまいます。吸い取った水は、少しずつ蒸発していくのですが、その間はコンクリートが湿っているわけですから、カビが発生しやすい状態だと言えます。

カビ対策の基本は換気

カビ対策の基本は換気です。コンクリートが乾いてしまうまで、部屋の中を換気することが大事です。

地下室の場合には、地下室の外から湿気が入り込んでくるため、地下室では24時間換気が必須となります。

しかし、換気をいくら行っても湿気がなくならない場合は、換気以外のカビ対策が必要です。

コンクリートの防カビコーティング

コンクリートの防カビ剤には、いろいろな種類があります。主な防カビ剤の種類は、

- 防カビ剤

- 金属イオン

- 光触媒

防カビ剤による防カビコーティングでは、防カビ剤を含む樹脂でコンクリートをコーティング塗装する方法です。金属イオンのものは、主に銅イオンが利用されますが、銅イオンが含まれる樹脂をコーティング塗装します。

光触媒とは、光が当たるとカビを酸化分解する成分です。分解できると言っても、カビ菌は光触媒からすると大きなものですから、完全に分解することはできません。カビ菌の粘膜や突起、細胞壁などを分解して、カビ菌の活動を抑えたり死滅させたりできます。

光触媒は、すでにカビが発生している箇所を漂白ができるほどカビを分解できるわけではありませんが、10~20年ほどの長期間、防カビの効果が持続します。

防カビ剤や金属イオンを利用したものは、効果の持続期間が最長で数年ほどと、光触媒の10~20年と比較すると短いです。ですので、弊社としては光触媒による防カビコーティングをおすすめしています。

室内コンクリートのカビ対策は光触媒でできるのか?

光触媒は、カビ菌を酸化分解して繁殖を抑制してくれますが、「どのような光触媒でも防カビ効果があるのか」と言えば、そうではありません。ここの所を間違うと、防カビ効果がまったく無い光触媒コーティングをしてしまい、「効果が無い」と感じてしまうことになります。

酸化チタンではカビ対策は無理

光触媒でもっとも利用されているものが、酸化チタンです。酸化チタンは、白色顔料に用いられている成分で、日焼け止めクリームにも入っています。

酸化チタンが日焼け止めクリームに利用される理由は、紫外線を吸収し、それ以外の光を反射するからです。つまり、紫外線に反応して防カビができる成分なのです。酸化チタンコーティングを行った場合には、塗装面に紫外線を照射すると防カビ効果が期待できます。

ところが、室内コンクリートがある場所は、紫外線が当たらないと思います。蛍光灯やLED照明などからも、少しは紫外線が出ているものと思いますが、とても弱いため、酸化チタンはほとんど反応しません。カビ臭くなったり、カビが発生してしまったりすることを防ぎたいわけですが、酸化チタンだと室内は紫外線が無いので、カビ対策にならいのです。

もし、光触媒コーティングの営業担当者が、「酸化チタンで防カビができる」とPRしてきた場合には、「それは嘘である」と見抜いていただきたいと思います。

一般的な可視光応答型光触媒でもカビ対策は難しい

室内には紫外線はありませんが、可視光が存在します。可視光とは、目で見える光のことです。蛍光灯やLED照明、白熱球などを点灯させると、光が出ていることが判りますが、これは目に見える光が出ているからです。

このような目に見える光にも反応する光触媒もあります。そのような光触媒のことを、可視光応答型光触媒といいます。

可視光応答型光触媒の代表的なものは、酸化タングステンです。酸化チタンは紫外線にしか反応しませんでしたが、酸化タングステンは紫色や青色、水色(シアン)の光に反応して、触媒効果を発揮します。

ところが、酸化タングステンは確かに可視光で反応するものの、その効果が弱いため、防カビといえるほど効果が出ません。なぜなら、室内は光が弱いからです。

実際に、酸化タングステンを使った光触媒コーティング剤をPRしているホームページを見ると、その効果を調べるための試験では、1,000lxという手術室並みの明るい光を照射して、抗菌効果を試験しているものが少なからずあります。

室内コンクリートの部屋が、手術室並みに明るい部屋であれば、充分にカビ対策が可能だと思います。しかし、夜の室内ではせいぜい200~300lxほどです。また、地下室では照明を消していることが多いので、酸化タングステンではカビ対策が難しくなります。

室内コンクリートのカビ対策なら銅担持酸化チタン

最後に、可視光応答型光触媒の中で今現在のところ最も防カビ効果が高い光触媒成分をご紹介したいと思います。その成分の名前は、銅担持酸化チタン(銅ドープ酸化チタン)です。

「担持」とは「結合させた」という意味で、酸化チタンにナノサイズの酸化銅を結合させた成分です。酸化チタンに酸化銅を結合させることで、今まで紫外線にしか反応しなかった酸化チタンが、可視光応答をするようになり、酸化タングステンと同様に紫色や青色、水色の光に反応して、カビ対策ができます。

そして銅担持酸化チタンは、200lxほどの薄暗い光でも防カビ効果を発揮し、弊社の調査では酸化タングステンよりも10倍以上の防カビ効果がありました。

なおかつ、銅担持酸化チタンは光が当たっていなくてもカビの繁殖を抑制する効果が期待できます。担持されているナノサイズの酸化チタンが触媒効果を発揮し、カビに作用しているようです。

銅担持酸化チタンを使えば、室内コンクリートの薄暗い部屋やいつも消灯している部屋であっても、カビの臭いやカビの発生を抑えることが可能です。

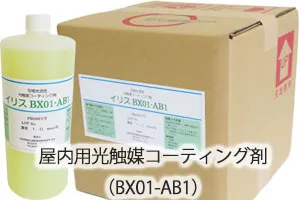

銅担持酸化チタンを使った光触媒コーティング剤

銅担持酸化チタンを室内コンクリートに塗る方法は、銅担持酸化チタンを使った光触媒コーティング剤を塗装します。

弊社が開発した銅担持酸化チタンを使った光触媒コーティング剤は、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)です。

この製品の特長をご説明します。

クリア塗装ができる

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)は、クリア塗装が可能です。クリア塗装とは透明な塗装のことです。クリア塗装をすることで、打ちっぱなしコンクリートの質感を損なうことなく、カビ対策ができます。

酸化チタンは白色顔料として利用されるので、「コンクリートが白っぽくなるのではないか」とご心配になられる人もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。

光触媒コーティング塗装の膜厚は、せいぜい100nmほどです。100nmとは、髪の毛の太さの1/1,000ほどの厚みですから、光をほとんど透過するので、クリア塗装ができるわけです。

防カビ効果は10年以上持続

防カビの効果が10年以上持続します。その理由は、接着成分(バインダー)にアモルファス酸化チタンを用いているからです。

バインダーとは、銅担持酸化チタンなどの光触媒成分を塗装面に付着するための接着剤です。バインダーには、無機系と有機系の2種類ありますが、有機系のものは光触媒の成分によって分解され、耐久性が悪いものが多いです。

それに対してアモルファス酸化チタンは、銅担持酸化チタンでは分解されない成分です。同じ酸化チタンが用いられているので、相性が良いのです。

完全な無機塗料なので防炎規制は関係なし

カビ対策をしたい室内コンクリートは、一般のご家庭だけとは限りません。ホテルや集合住宅のような建物にもあります。そういった多くの人が生活している建物では、防炎規制というものがあります。要するに、「煙が出やすいものは利用してはいけない」という法律があります。

ホテルのカーペットやカーテンは、「防炎」と書かれたマークが付いているものばかりです。部屋のカーペットの端に、親指の先ほどの大きさのマークが貼られていることもあります。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)に用いられている成分は、次の通りです。

- アナターゼ酸化チタン

- アモルファス酸化チタン

- 銅

- 水

アナターゼ酸化チタンとは、酸化チタン光触媒のことです。アモルファス酸化チタンはバインダー成分です。銅は、アナターゼ酸化チタンに特殊製法で結合させています。水は、純水です。そこに、ゾルゲル法という手法で、銅担持酸化チタンやアモルファス酸化チタンを溶け込ませています。

このように無機成分しか利用していませんから、防炎規制を気にすることなく防カビコーティングができます。

以上、室内コンクリートのカビ対策についてご説明いたしました。室内コンクリートのカビ対策の基本は換気です。防カビ効果の持続期間が長く、防カビ効果の高いものは、銅担持酸化チタンを使った光触媒コーティングです。

銅担持酸化チタンを使ったカビ対策なら、弊社もしくは弊社の施工代理店までお気軽にご相談ください。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。