光触媒塗料を外壁に利用すると、外壁を美しく保ってくれます。

ただし、それには条件があります。

この条件に合わない場合には、数年後には塗料が色あせしたり、ひび割れたりする場合もあります。

弊社は、光触媒塗料メーカーではございませんが、光触媒塗料を採用して後悔する消費者が多いので、光触媒塗料の大きな欠点や外壁用光触媒塗料の正しい選び方をご説明いたします。

光触媒塗料を開発されている方にも、良い製品を開発していただきたいので、光触媒の黒歴史もご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。

光触媒を外壁に利用したときに期待できる効果

まず、外壁に光触媒を利用することで得られる効果には、次のようなものがあります。

- 防汚効果

- 防苔効果

- 防カビ効果

- 外気の浄化効果

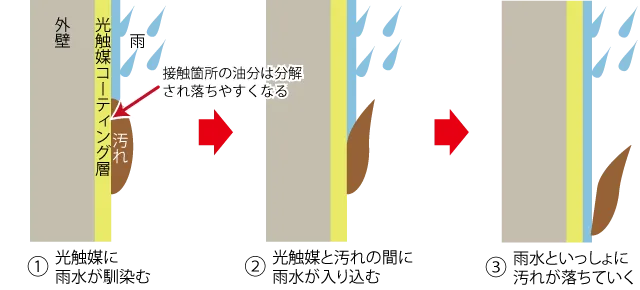

防汚とは、壁面の汚れを落とす効果です。光触媒が外壁に付着する油分や汚れを分解し、それを落としてくれる効果もありますが、そこに雨水が当たり、汚れを流してくれる効果もあります。

光触媒には、親水性と言って、水を弾かずに馴染む効果があるのです。すると、外壁と汚れの間に水が入り込み、汚れを浮かせて落としてくれます。汚れを分解する効果と相まって、汚れが自動的に落ちていきます。このように自動的に防汚をしてくれる効果のことを、セルフクリーニングといいます。

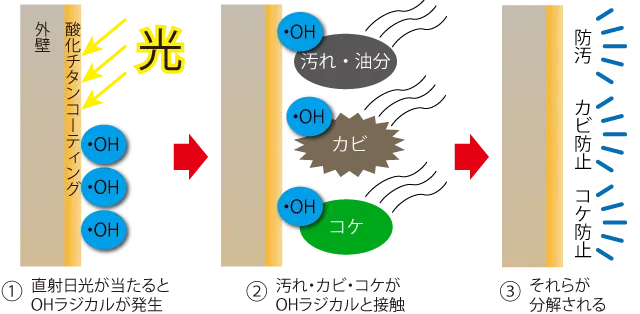

また、光触媒は有機物を分解する効果もあります。

防苔とは苔を防止する効果のことですが、苔やカビ、それらの胞子は有機物ですから、外壁に付着した苔やカビを分解し、繁殖を抑えてくれます。苔やカビが外壁に繁茂すると、外壁を劣化させていく恐れがあります。それを防いでくれます。

そして、防汚効果と相まって外壁の美しさを保ってくれます。

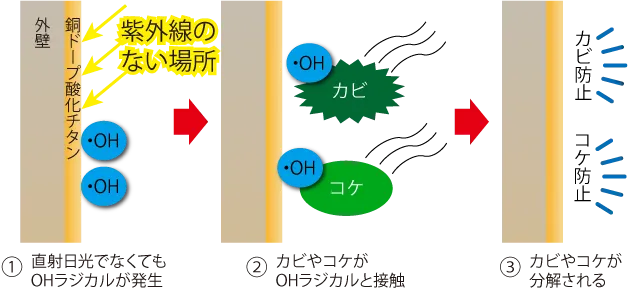

光触媒は、活性化するとそこに触れるものを酸化分解する性質があります。外気中の化学物質もその対象となるので、空気の浄化ができるわけです。光触媒は、光が当たることで表面にOHラジカルが発生します。OHラジカルは強力な活性酸素で、それに触れるものを酸化分解する性質があります。

このような素晴らしい効果があり、光触媒が外壁に利用されるようになって20年以上経過したのにも関わらず、今現在でも光触媒が普及していないのには理由があります。その理由をご説明していきたいと思います。

光触媒塗料とは?

光触媒塗料とは、光触媒成分を含んだペンキのような塗料のことです。ペイントローラーで塗装する外壁用の塗料に、光触媒成分が添加されたものです。

添加されている光触媒成分の多くは、アナターゼ酸化チタンといわれる成分です。酸化チタンとは、金属のチタンが酸化して結晶化したものです。その結晶構造がアナターゼ型といわれるものというわけです。

アナターゼ酸化チタンは、直射日光に含まれる強い紫外線が当たると、上記のような性質が出てきます。

外壁には直射日光が当たるので、それに含まれている紫外線によって、防汚効果や防苔効果などを発揮するわけです。

光触媒塗料とは別に、光触媒コーティング剤というものがあります。これは、光触媒塗料のような粘性の高いペンキではなく、水のような粘性のある液剤です。弊社は、後者の光触媒コーティング剤のメーカーです。後ほど、光触媒塗料と光触媒コーティング剤の違いをご説明いたします。

ここまでを少しまとめておきますと、次の3点になります。

- 光触媒はOHラジカルによる酸化分解によって、防汚や防苔などの効果がある

- 光触媒塗料は、ペンキのような塗料に光触媒を混ぜたもの

- 光触媒の主な成分はアナターゼ酸化チタンで、紫外線が当たると効果を発揮する

大手塗料メーカーの製品による劣化の歴史

このような素晴らしい効果のある光触媒ですから、新製品を開発したい塗料メーカーが、飛びつかないわけがありません。

大手塗料メーカーは独自で、もしくは光触媒メーカーと共同で、光触媒塗料の開発に乗り出しました。そして、2010年代に大々的にリリースされていったわけですが、工務店も「これは素晴らしい」ということで、多くの方々が導入したと思われます。

そして、施工を初めてから2~3年ほどして、クレームになっていきました。そのクレームの詳細は把握しておりませんが、おそらく次のようなものです。

- 色あせやチョーキングの発生

- 汚れのムラの発生

色あせやチョーキングの発生

色あせとは、塗料の色が色あせする現象のことです。色あせがあると、多くの場合でチョーキングが発生します。チョーキングとは、塗料が劣化して白い粉が吹き出したようになる現象のことです。

夏にプールで泳いでいるときに、プールに塗られた水色の塗料を触ると、手に白い粉が付着したことはないでしょうか。また、古い看板は色あせして白くなっていくことと思います。この白い粉が吹き出した状態のことをチョーキングといいます。

塗り過ぎによる汚れのムラの発生

光触媒塗料は、薄く均一に塗装することが求められます。ところが、当時は薄く均一に塗装する技術を有した職人さんが少なかったように思います。

塗装ができる人であればだれでも光触媒塗装ができるわけではなく、自動車のボディを塗装するように均一に塗装する技術が求められました。

不均一な塗装ですと、きちんと塗られていない部分にうっすらと汚れが付着していき、外壁を遠目で見ると、汚れた部分ときれいな部分ができてしまうのです。

均一に全体的に汚れていたら、汚れはあまり目立ちませんが、部分的に汚れていたら、そこが目立ちます。そのような目立つ汚れが3年ほどで出てきてしまったら、クレームになることでしょう。

劣化しにくい光触媒塗料の選び方

不均一な塗装は、塗装技術の問題ですから、熟練度を上げていけば良いと思います。しかし、色あせやチョーキングといった劣化の問題は、光触媒塗料自体の問題です。

ここは、消費者が賢くなって、劣化しにくい光触媒塗料を選ぶ必要があります。

光触媒によって塗料が劣化する理由

では、なぜ光触媒によって塗料が劣化するのか。その理由からご説明いたします。

光触媒は、苔やカビを分解することをお伝えしました。そして、分解の方法はOHラジカルによる酸化分解でした。OHラジカルが発生し、それに触れるものを酸化分解していくわけですが、その効果が塗料にも及んでしまったのです。

しかも外壁用の場合、直射日光が当たります。直射日光はとても多くの紫外線を含んでいるので、アナターゼ酸化チタンが活性化しやすいため、常に光触媒と触れている塗料が分解対象とされてしまいました。

塗料の成分には、顔料とバインダーが含まれています。顔料は、塗料に色を付ける薬剤です。その顔料が有機物でできていたら、酸化分解されてしまって、色あせやチョーキングが発生するのです。

バインダーとは、接着成分のことです。顔料や光触媒成分を壁面に接着させる役割を持ちます。バインダーも有機物でできている場合があります。そうすると、バインダーも光触媒によって分解される対象となり、光触媒塗料の表面が分解され、小さな亀裂がたくさんできるはずです。

その亀裂に汚れが引っかかり、外壁がうっすらと汚れたようになった可能性もあります。

劣化しにくい光触媒塗料とは?

これらのことから、劣化しにくい光触媒塗料とはどういったものなのかが、ご理解いただけたと思います。

それは、顔料やバインダーに無機物やOHラジカルに強い成分を利用したものです。

無機物は、OHラジカルによって酸化分解されない成分です。また、バインダー成分で無機物のものはごく限られたものになります。ですので、ナフィオンを代表とするOHラジカルに強いフッ素樹脂が用いられることが多いです。

まとめると、光触媒塗料を選ぶときは、顔料に無機成分を用いたもの、そしてバインダーにOHラジカルに強いフッ素樹脂を用いたものを利用してください。フッ素樹脂の中にも、OHラジカルに弱いものも存在するのでご注意ください。

光触媒塗料では外壁の防苔・防カビがほとんどできない

さて、防汚効果があり、劣化しにくい光触媒塗料がどういったものか、ご理解いただけたと思います。

ここで、もう一つの光触媒塗料の欠点をご紹介したいと思います。それは、光触媒塗料では、外壁の防苔や防カビができないことです。

なぜ光触媒塗料では防苔・防カビがほとんどできないのか?

先ほど、光触媒は有機物を分解する効果があること、そして防苔や防カビといった効果があることをご説明しましたが、なぜ光触媒塗料となると、それらの効果が無いのでしょうか?

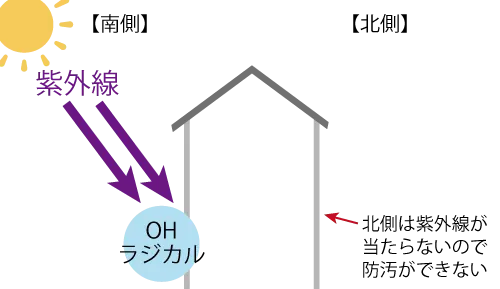

その理由は、苔やカビが発生する場所にあります。

アナターゼ酸化チタンは、紫外線が当たると強い防苔や防カビの効果を発揮します。ところが、苔やカビが発生する場所は、北側の外壁で、直射日光が当たりにくいジメジメした場所になります。そういった場所は、紫外線がほとんどないので、アナターゼ酸化チタンが触媒効果を発揮することができません。

つまり、苔やカビによる汚れは、光触媒塗料ではほとんど対処できないのです。

外壁の防苔・防カビに効果があるのは銅ドープ酸化チタン

アナターゼ酸化チタンに防苔や防カビの効果が無いのであれば、どのような光触媒を使ったら良いのか、結論から述べますと「銅ドープ酸化チタン(銅担持酸化チタン)」です。

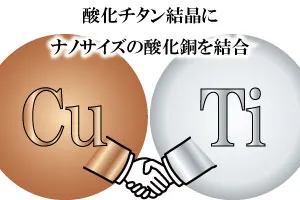

銅ドープ酸化チタンとは、アナターゼ酸化チタンにナノサイズの酸化銅が結合された成分です。ドープとは、「結合させた」という意味です。

アナターゼ酸化チタンに銅を結合させることによって、紫外線だけでなく可視光でも反応するようになります。そして、ナノサイズの酸化銅も触媒効果を発揮するので、200lxほどの薄暗い場所や暗所であったとしても、防苔や防カビが期待できます。

苔やカビが発生する場所は、たいていジメジメした暗い場所ですから、銅ドープ酸化チタンを使うべきなのです。

銅ドープ酸化チタンを使った光触媒塗料は存在しない

では、「銅ドープ酸化チタンを使った光触媒塗料を開発したらいいのでは?」ということですが、今現在のところ、銅ドープ酸化チタンを使った光触媒塗料は存在しません。

その理由は、銅ドープ酸化チタン粉末の量産が難しいので、コストが高くなるからだと思われます。

弊社は光触媒コーティング剤として、銅ドープ酸化チタンを採用したものを開発しておりますが、その製造費用の数倍~10倍ほどの値段になると予想します。

しかし、銅ドープ酸化チタンを使った光触媒塗料が開発されたとしても、色あせやチョーキングの問題があります。

光触媒塗料と光触媒コーティング剤の違い

次に光触媒塗料と光触媒コーティング剤の違いをご説明いたします。光触媒塗料については、ここで述べてきた通りです。

光触媒コーティング剤とは?

光触媒コーティング剤は、光触媒塗料のような有機溶剤を利用した粘性の高いものではなく、水のような液剤です。

バインダー成分には、有機成分を使ったものもあり、そういったものは光触媒で劣化するという耐久性の問題がありますが、弊社製品は無機バインダーを使っています。

無機バインダーとは、基本的にはアモルファス酸化チタンを使っています。

アナターゼ酸化チタンは結晶構造を持った酸化チタンですが、アモルファス酸化チタンは結晶構造を持ちません。アモルファス酸化チタンを液剤としたものを外壁に塗装すると、強固に付着する性質があります。

そして、アモルファス酸化チタンも、酸化チタンの一種ですからOHラジカルでは分解されない成分になります。ですので、バインダーにアモルファス酸化チタンを使った光触媒コーティング剤は、光触媒の効果の持続期間がとても長いです。

光触媒コーティング剤についてもっと知りたい方は、「光触媒コーティング剤とは?用途別の種類や施工方法の違いなど徹底解説」をご参照ください。

光触媒コーティング剤の防汚効果

次の写真をご覧ください。これは、駅舎の外壁に光触媒コーティングをして、20年ほど経過したものを撮影しました。

光触媒コーティング塗装をしてから20年ほど経過したのにも関わらず、外壁の美しさが保たれています。

反対側は光触媒コーティング塗装をしていませんでしたから、汚れが目立っているので、メンテナンスしていないことが伺えます。つまり、「光触媒コーティング塗装をすると、長期間メンテナンスしなくても、セルフクリーニング効果によって外壁の美しさが保たれる」と言えます。

光触媒コーティング剤のクリア塗装とは?

光触媒コーティング剤は、顔料が入っていない液剤です。光触媒コーティング剤を塗装しても、水を吹きかけたように、色が変わることがありませんし透明です。そのため、下地の色がそのまま見えます。

このような透明な塗装のことを、クリア塗装といいます。

光触媒コーティング剤はクリア塗装ができるので、基本的にどのような外壁にも塗装ができ、外壁の見栄えを損なうことがありません。

光触媒塗料は、それに含まれている顔料がそのままの色として出てしまうので、製品の色に制限があります。

戸建て住宅を建てるときに、お好きな塗料やサイディングの色を採用なさってください。その上から、光触媒コーティング剤をクリア塗装します。

光触媒コーティング剤による下地の劣化防止策とは?

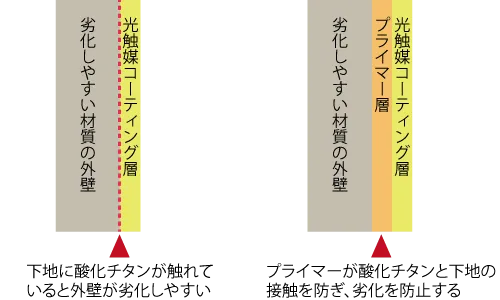

外壁にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤ですが、外壁がペンキや樹脂などの有機物を利用している場合は、光触媒の効果によってそれらの劣化が促進されてしまいます。

光触媒塗料が数年で色あせするような現象が、光触媒コーティング塗装をする下地に起きてしまうのです。

それを防止する方法として、光触媒が下地に直接触れないようにする、下地保護剤(プライマー)をあらかじめ塗装しておきます。

先ほど、光触媒塗料メーカーが少ないことをご紹介しましたが、外壁用光触媒コーティング剤のメーカーも少ない理由は、この「外壁用プライマーの開発が難しい」という理由があります。光触媒コーティング剤メーカーも、プライマー開発で苦心し、下地の劣化によるクレームを解消できずに消え去ったメーカーもあるのです。

後ほど、光触媒コーティング剤で外壁が劣化した歴史をご紹介しますが、歴史的には過去に光触媒コーティング剤メーカーが経験したことを、次に大手光触媒メーカーが同じ轍を踏んでしまったのです。

光触媒コーティング剤が塗装できない壁面の条件

光触媒コーティング剤が塗装できない壁面の条件をご説明いたします。

光触媒コーティング剤は液剤ですから、水を弾くような場所には塗装ができません。そのような場所とは、フッ素樹脂加工された壁面です。

フッ素樹脂加工は、水を弾く性質があります。光触媒コーティング剤は液剤ですから、水を弾きやすい壁面に塗装すると、ミクロサイズなので肉眼ではわかりませんが、塗布した霧が小さな水玉になってしまって塗りムラが出来てしまうのです。

新築住宅に光触媒コーティング塗装をしたい方は、外壁を選ぶときにサイディングなどがフッ素樹脂加工されていないもの、防水処理されていないものをお選びください。

光触媒塗料と光触媒コーティング剤の比較

光触媒塗料と光触媒コーティング剤の比較をまとめると、一般的には次のようになります。

| 光触媒塗料 | 光触媒コーティング剤 | |

|---|---|---|

| 塗料のバインダー | 有機バインダーのものが多い | 無機バインダーのものが多い |

| 下地の劣化 | 劣化しない | 下地保護剤を塗装しておけば防げる |

| 塗料の色 | 顔料が添加されている | クリア塗装 |

| 色あせ | 有機顔料だと色あせしやすい | 下地保護をすることで下地の色あせを防げる |

| 防苔・防カビ | ほとんどできない | 銅ドープ酸化チタンを利用したら可能 |

| 塗装できない箇所 | おそらく、ほとんどの外壁に塗装可能 | フッ素樹脂加工された壁面 |

光触媒塗料のすべてが悪いわけではなく、有機成分の顔料やバインダーを使っている製品が劣化しやすいというものです。有機成分が利用されていても、光触媒によって分解されにくいものもありますから、気になる方は塗料メーカーや施工店に確認するなどなさってください。

光触媒塗料と光触媒コーティング剤は共に、それぞれ塗装できない複雑な条件が、どちらを選んだ方が良いのかといった条件もあります。施工前に塗料メーカーや施工店などにご確認された方が良いです。

光触媒コーティング剤で外壁が劣化した歴史

光触媒塗料の黒歴史やデメリットをご紹介しましたが、もちろん光触媒コーティング剤の業界にも黒歴史があります。

光触媒コーティング剤が盛んに利用されはじめた時期は、2000年を過ぎた頃です。その頃に、「画期的な技術だ」ということで、大々的にPRキャンペーンが行われました。

当時、弊社では外壁に光触媒コーティング剤を塗装すると下地が劣化することを想定して、そのことを忠告しつつ、「効果的な外壁用下地保護剤が開発できるまで、外壁用光触媒コーティング剤の販売を控えるべきだ」と提唱しており、弊社では外壁用の販売を控えていました。

その理由は、外壁用光触媒コーティング剤の開発過程で、偶然に「光触媒コーティング剤の下塗りをする外壁用下地保護剤が紫外線によって劣化すること」を発見しました。これは一大事です。なぜなら、いくつかの光触媒コーティング剤のメーカーが、すでに下地保護剤が劣化することを知らずに販売していたからです。

弊社としては、いくつかの光触媒メーカーに忠告をしましたが、その忠告を無視して大きな設備を備え、大々的にPRしていました。それから2~3年後、それらのメーカーに「チョーキングが発生した」というクレームが入り始めました。

このようなことがあるので、外壁用光触媒コーティング剤を選ぶ場合は、劣化しにくい下地保護剤を開発できたメーカーのものを選ぶことを強くおすすめします。

ちなみに、そのような下地保護剤の劣化を発見した弊社は研究を重ね、劣化しにくい下地保護剤「屋外用プライマー(ASS01)」を開発しました。この下地保護剤が劣化しにくい理由の解説は、別の機会にしたいと思います。

さて、これと同じ轍を、その10年後に大手塗料メーカーが踏んでしまいました。

「歴史は繰り返される」といいますが、10年もしたら忘れ去られてしまうのかもしれません。弊社に勤める若手研究者も、この歴史を覚えておいてもらいたいと思います。

外壁の色を楽しみたい方は光触媒コーティング剤を

以上、光触媒の黒歴史を交え、光触媒塗料の欠点と、光触媒塗料や光触媒コーティング剤の正しい選び方などをご説明いたしました。

光触媒塗料を選ぶ場合は、無機成分を使ったものを選ぶこと。外壁用光触媒コーティング剤を選ぶ場合は、劣化しにくい下地保護剤を開発したメーカーの製品を選ぶことです。

外壁に光触媒コーティング塗装をしたいとお考えの方は、弊社もしくは弊社の光触媒製品を扱う施工代理店まで、お気軽にご相談ください。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。