光触媒加工をすると、抗菌や消臭をし続けてくれますが、考えてみると不思議です。

なぜなら、光触媒それ自体は劣化しないで、半永久的に抗菌や消臭をし続けてくれるからです。

この記事では、光触媒加工をすると何と反応して抗菌・消臭効果が出るのかをご説明しつつ、光触媒の種類と性質、効果の高さをご説明いたします。

光触媒加工をすると何と反応して

抗菌・消臭効果が出るのか?

光触媒が抗菌や消臭ができる理由は、OHラジカルを発生させるからです。OHラジカルとは、酸化力の強い活性酸素です。細菌類や匂いがOHラジカルに触れると、それらが酸化分解されて、抗菌や消臭ができます。

光触媒は、空気中にある次のものと反応して、抗菌や消臭をし続けてくれます。

- 酸素

- 水

これらが光触媒から発生する電子と反応して、OHラジカルと言われる抗菌・消臭剤を生み出し続けてくれて、それによって抗菌や消臭をし続けてくれます。

OHラジカルが生まれる仕組み

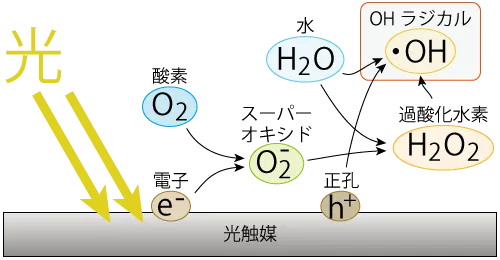

OHラジカルが生み出される仕組みは、次の図をご覧ください。

光触媒に、光触媒が持っている特有のバンドギャップを超えるくらいの強いエネルギーを持つ光エネルギーが当たると、電子e–が飛び出してきます。電子が飛び出した後には、その場所に電気的にプラスの正孔h+が生まれます。

電子が空気中の酸素と反応し、酸素がスーパーオキシドアニオンO2–に変化します。スーパーオキシドアニオンは、空気中の水H2Oと結合して、過酸化水素になります。過酸化水素はすぐに2つに分裂して、OHラジカル(・OH)が生まれます。また、正孔は空気中の水から電子を奪ってもOHラジカルを発生させます。

電子が飛び出すための光エネルギーの強さ

光触媒とバンドギャップ

あらゆる物質に、電気を通しやすい物質と通しにくい物質があります。電気を通しやすい物質のことを導体、反対に電気を通しにくい物質のことを絶縁体といいます。その中間にあるものが半導体です。「半分電気を通す」という意味です。

光触媒は、半導体に分類されます。

半導体は、分子の中にある電子が、外部からエネルギーを受けると飛び出す性質があります。飛び出した電子のことを励起電子といいます。励起電子が、価電子帯から伝導帯に飛び出すことができたら、空気中の酸素と反応することができるようになります。

さて、電子が飛び出すためには、その障壁の高さがあります。そのことをバンドギャップといいます。

弓矢を放ったときに、弓を強く引いたら的に矢が届きますが、中途半端に引いたくらいでしたら、的まで届きません。それと同様に、強い光エネルギーを受けると電子が飛び出しますが、光エネルギーが弱いと電子は飛び出すことができません。

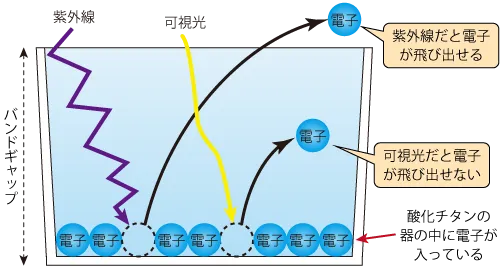

これは、コップに入った電子でも説明ができます。エネルギーの高い光が当たると電子がバンドギャップを超えて飛び出すことができます。

光触媒の種類によって電子が飛び出す光エネルギーの高さが異なる

光触媒の種類によって、バンドギャップの高さが異なります。つまり、電子が飛び出す光エネルギーの高さが異なるわけです。

例えば、光触媒でよく利用されるアナターゼ酸化チタン結晶であれば、3.2[eV](エレクトロンボルト)以上のエネルギーが加わると、電子が飛び出すことが知られています。

光エネルギーは、波動エネルギーとも言われ、エネルギー値は波長と反比例します。光子は、真空中では秒速約30万kmというものすごく早い速度で飛んでいきますが、その速度は波長の長さとは関係がありません。つまり、波長の短いものは1秒間の間に振幅する回数が多くなりますから、エネルギーが高いわけです。光のエネルギーは次の公式で計算できます。

E=hc/λ[J]

hはプランク定数(6.63×10-34[J・s])、cは光の速度(3×108[m/s])、λ(ラムダ)は光の波長の長さです。単位はジュールです。このときに、3.2eV(1eV=1.6×10-19[J])のエネルギーに当てはめると、λは約388nmとなります。これよりも短い波長の光が当たると自由電子が飛び出します。

波長が388nmよりも短い光というものは紫外線ですから、アナターゼ酸化チタンは紫外線が当たることによって電子が飛び出し、OHラジカルが発生して抗菌や消臭ができるわけです。

紫外光応答型光触媒と可視光応答型光触媒の性質

アナターゼ酸化チタンは紫外線が当たることで、電子がバンドギャップを超えられることがわかりました。つまり紫外線に応答して光触媒としての機能を発揮します。このような光触媒のことを、紫外光応答型光触媒といいます。

バンドギャップが少し低くなると、可視光でも電子がバンドギャップを超えることができるようになります。そのような光触媒のことを、可視光応答型光触媒といいます。

アナターゼ酸化チタンは、電子が飛び出すためには光エネルギーの高い紫外線が当たらないといけません。ところが、飛び出した電子はエネルギーが強いわけです。その電子は酸素と反応しやすいのでOHラジカルが発生しやすいという性質があります。

可視光応答型光触媒は、自由電子が飛び出したとしても、飛び出した電子のエネルギーは弱くなります。すると、酸素と反応しにくくなります。ですから、可視光応答型光触媒は、可視光で反応して電子が飛び出したとしても、OHラジカルが発生しにくいので、抗菌や消臭の効果が弱いものが多いです。

光触媒の効果の高さは、光触媒のバンドギャップを超えられる光を当てることが前提として、光をたくさん当てることです。さらに、できるだけエネルギーの高い光を当てることです。可視光応答型光触媒といえども、可視光よりも紫外線を当てた方が抗菌や消臭の効果が高くなるわけです。

光触媒を室内で利用して

効果を高めるにはどうしたらいいのか?

室内で光触媒を利用する場合には、LED照明や蛍光灯が主な光源ですから、紫外線が存在しません。そこで、可視光応答型光触媒を利用することが大前提となります。

ところが、LED照明や蛍光灯では光の明るさが弱いので、抗菌や消臭がうまくできない場合が多いです。

例えば、窒素ドープ酸化チタンや酸化タングステンは可視光応答型光触媒ですが、手術室並みの明るい光を当てると、抗菌や消臭ができますが、夜のリビングくらいの薄暗い光の下では、効果がほとんどありません。

そこで、効果の高い可視光応答型光触媒を選ぶか、銅イオンや銀イオンといった別の抗菌成分を混ぜるかのどちらかになります。その両方を組み合わせてもかまいません。

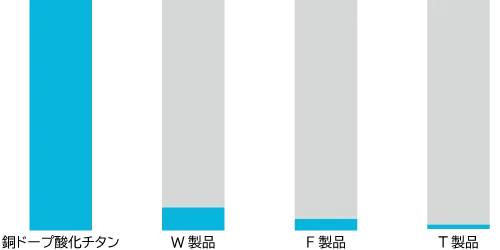

光触媒コーティング剤として実用化されている可視光応答型光触媒の中でもっとも効果の高いものは、今現在のところ銅ドープ酸化チタンです。銅ドープ酸化チタンは、窒素ドープ酸化チタンや酸化タングステンと比べて、夜のリビングほどの明るさ(200lxほど)で、効果の高さが10~20倍ほどあります。

そのような効果の高い銅ドープ酸化チタンに、さらに銀イオンを添加することによって、お風呂場や地下室、押し入れなどでも防カビができるくらいの抗菌力を発揮します。

ちなみに、窒素ドープ酸化チタンや酸化タングステンが抗菌力を発揮するためには、少なくとも500lx、できれば1,000lxほどの明るい光が必要です。1,000lxは手術室並みの明るさですから、窒素ドープ酸化チタンや酸化タングステンは手術室であれば抗菌・消臭が可能です。それでしたら、どのよな場所でも200lxで抗菌・消臭ができる銅ドープ酸化チタンを使った方が良いと思います。

以上、光触媒加工をすると何と反応して抗菌・消臭効果が出るのかをご説明しつつ、光触媒の種類と性質、効果の高さをご説明いたしました。

光触媒は空気中の酸素や水と反応してOHラジカルを発生させるので、その酸化力によって抗菌や消臭ができます。光触媒の種類によってバンドギャップが異なるので、OHラジカルを発生させる光の波長が異なります。室内の光で高い効果を発揮する光触媒は、銅ドープ酸化チタンです。

弊社は光触媒コーティング剤のメーカーです。銅ドープ酸化チタンを使った効果の高い光触媒コーティング剤をお求めの方は、弊社までお気軽にご相談ください。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。