光触媒に用いられる金属の種類

光触媒に用いられる金属の種類は、次のものがあります。

- チタン

- タングステン

これらの酸化物が光触媒として用いられます。

酸化チタン光触媒

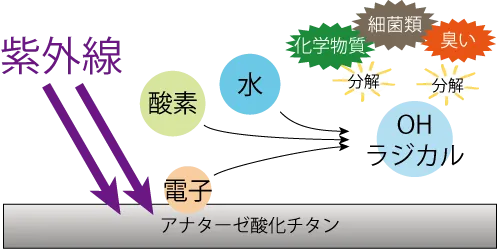

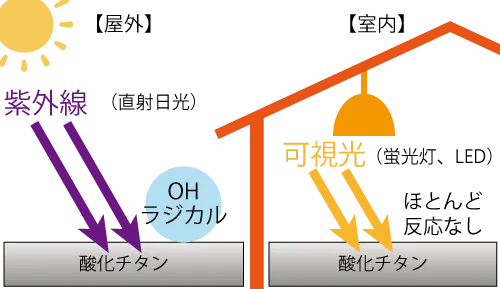

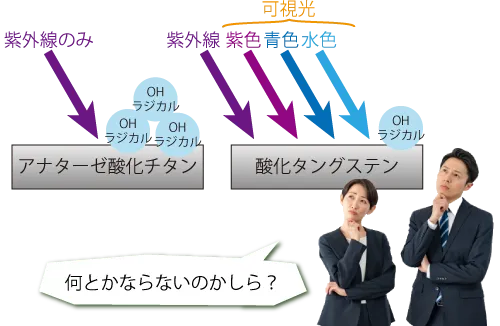

酸化チタンは、アナターゼ型と言われる結晶構造のものが光触媒として多く利用されています。アナターゼ酸化チタンは、紫外線が当たることで強い酸化力を持ちます。つまり、空気中の酸素分子や水分子と反応して、OHラジカルを発生させ、それに触れるものを酸化分解します。

この効果を利用して、抗菌や消臭、化学物質の分解といった効果を発揮します。室内に利用し、酸化チタンが効果を発揮すれば、私達の社会活動にとても有意義なものになります。しかし、室内では紫外線量が少ないため、何らかの工夫をしなければ、室内で酸化チタンを利用してもほとんど効果がありません。

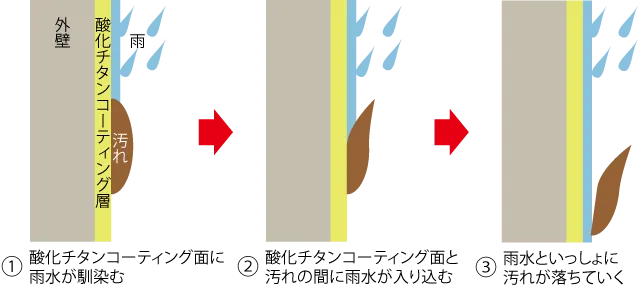

また、紫外線が当たることによって結晶の表面に発生するOH基は、水と馴染む性質があります。その性質のことを親水性と言いますが、親水性によって汚れを落とす効果が出ます。酸化チタンを外壁に利用すれば、防汚効果を発揮してくれます。

酸化タングステン光触媒

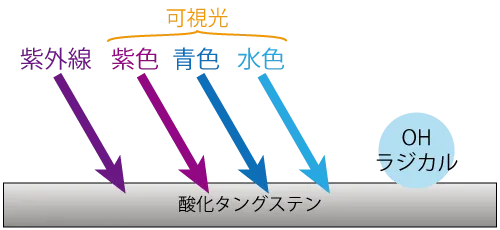

酸化タングステンは、酸化チタンのように紫外線はもちろんのこと、紫色や青色、水色(シアン)の光にも反応して、触媒効果を発揮します。

紫色や青色、水色(シアン)の光は、人の目で見える可視光の一種です。このような可視光で効果を発揮する光触媒のことを総称して、可視光応答型光触媒といいます。酸化タングステンは可視光応答型光触媒の一種です。

酸化タングステンは可視光応答型光触媒ですから、室内での利用が考えられますしかし、酸化チタンと比べて効果が弱いことが知られていますから、用途としては限られてきます。

「酸化チタンは効果が高いけれども紫外線が必要となり、酸化タングステンは可視光で効果が出るが効果が弱い」といった、ジレンマが生じています。

そのようなジレンマを克服するために、「酸化チタンが可視光にも反応するように出来たらいいのでは?」ということで、酸化チタンに別の金属を添加して、酸化チタンの効果を高めることが、昔から検討されてきました。

以下、酸化チタンに別の金属を結合させた光触媒成分について解説いたします。

酸化チタンに添加される金属の種類

これらのジレンマを克服するために、酸化チタンに他の金属を結合させることがあります。酸化チタンに他の金属を結合させることによって、酸化チタンの性能が上がるからです。

酸化チタンに結合して利用される金属の種類は、次のものがあります。

- 銅

- 鉄

- タングステン

銅が結合されたものを銅担持酸化チタン(銅ドープ酸化チタン)、鉄が結合されたものを鉄担持酸化チタン(鉄ドープ酸化チタン)といいます。タングステンも同様に、タングステン担持酸化チタン(タングステンドープ酸化チタン)といわれます。

担持とは、「結合させた」という意味です。

金属以外の物質を結合させることもあります。その代表例が窒素です。窒素を結合させた酸化チタンのことを、窒素担持酸化チタン(窒素ドープ酸化チタン)といいます。

おおよそこの4種類の物質を結合した酸化チタンが、光触媒製品として実用化されています。

銅担持酸化チタンの性質

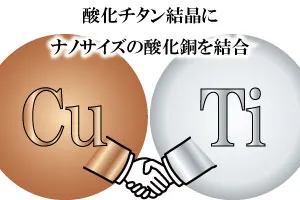

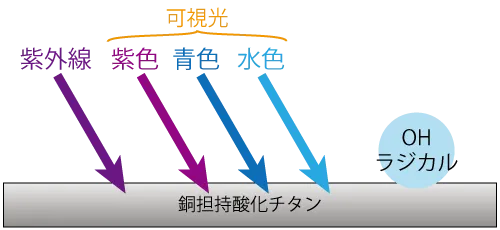

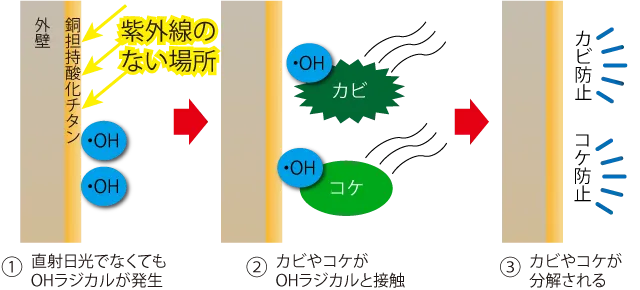

銅担持酸化チタンは、ナノサイズのアナターゼ酸化チタン結晶の表面に酸化銅を結合した光触媒です。酸化チタンは紫外線にしか反応しませんが、酸化銅を結合させることによって、紫色や青色、水色(シアン)の光にも反応するようになります。

銅担持酸化チタンは、可視光応答型光触媒の一種です。

また、ナノサイズの酸化銅は光が当たっていなくても触媒効果を発揮することが知られています。つまり、光が当たっているときはもちろんのこと、光が当たっていなくても効果は下がってしまいますが、触媒効果を発揮するという、他の光触媒とは異なる性質を持ちます。

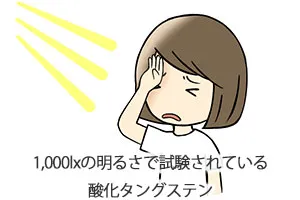

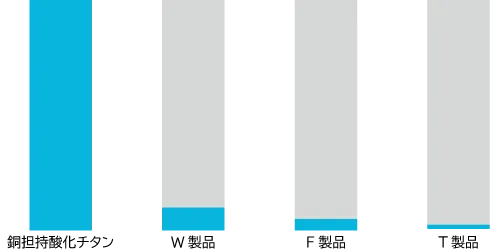

酸化タングステンや鉄担持酸化チタンは、どちらも可視光に反応する光触媒ですが、蛍光灯の光であれば1,000lxほどの強い光を当てないと効果が出ません。200lxほどの薄暗い光ではほとんど効果がありません。

しかし、銅担持酸化チタンであればナノサイズの酸化銅が触媒効果を発揮するので、200lxほどの薄暗い光や暗所でも高い抗菌や消臭といった効果を発揮します。

鉄担持酸化チタンの性質

鉄担持酸化チタンは、銅担持酸化チタンと同様に酸化チタンが可視光応答をするようになります。応答する光の種類は、紫外線はもちろんのこと、紫色と青色の光に反応します。鉄担持酸化チタンは、可視光応答型光触媒の一種です。

ただし、鉄担持酸化チタンの効果は室内の光では、効果がとても弱いので、弊社としては「なぜこのような効果の低い光触媒が実用化されたのか?」と疑問に思ってしまうほどです。

鉄担持酸化チタンを使うくらいでしたら、コスト的に酸化タングステンを使った方が良いと思います。もちろん、室内での効果の高さを求めるのであれば、それらよりも10倍以上の効果を発揮する銅担持酸化チタンを使用すべきでしょう。

タングステン担持酸化チタンの性質

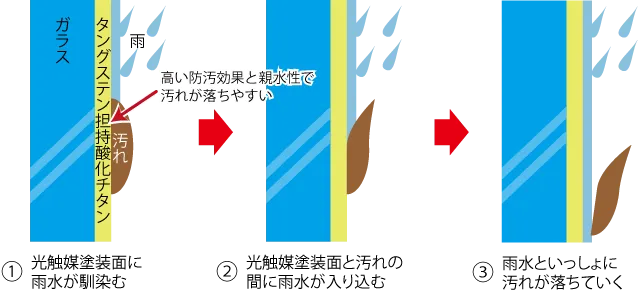

酸化チタンは、外壁の防汚にも利用されることをご紹介しました。防汚は外壁だけでなく、窓ガラスにも行いたいものです。窓ガラスに光触媒を利用することで、窓ガラスの防汚効果が期待できます。

ところが、酸化チタンは光の屈折率が高いので、窓ガラスの表面に酸化チタンを塗布すると、窓ガラスを見る角度によって窓ガラスに虹色のまだら模様が見えるようになります。

窓ガラスは、そこから外観を見ることがありますが、そのときに虹色のまだら模様が出ていたら気になってしまいます。

そこで、光の屈折率が低い酸化タングステンを用いることも考えられます。酸化タングステンは親水性が高いことでも知られていますから、窓ガラスの防汚にはとても有効だと考えます。

しかし、酸化タングステンにも弱点があります。それは、触媒効果が弱いことです。窓ガラスが汚れる原因は、空気中に浮遊する油分が窓ガラスに付着し、その粘性でPM2.5や埃などの汚れが付着していきます。その油分をしっかりと分解できないと窓ガラスの防汚をしっかり行えません。

そこで、酸化チタンに酸化タングステンを結合させた、タングステン担持酸化チタンを利用します。酸化チタンの光の屈折率の高さを和らげて触媒効果の高さを活かしつつ、酸化タングステンの親水性の高さをも活かした光触媒です。

【用途別】効果の高い光触媒の種類

まとめを兼ねて、用途別に効果の高い光触媒の種類をご紹介します。

外壁の防汚コーティング=酸化チタン

外壁の防汚コーティングには、酸化チタンが最適です。直射日光が当たれば強く反応する酸化チタンを利用することで、外壁の汚れを防いでくれます。

漆喰外壁の白さを保つのには特におすすめです。

直射日光が当たらない外壁の防汚コーティング=銅担持酸化チタン

外壁でも、直射日光が当たらない場所では、酸化チタンがほとんど効果を発揮しません。そういった場所でジメジメした場所には、コケやカビが発生することがあります。

酸化チタンを使用した外壁に緑汚れが発生し、弊社に「何とかできないでしょうか?」と工務店からご相談をいただくことがあります。

その対策としては、北側の外壁には銅担持酸化チタンを利用することです。銅担持酸化チタンは、可視光が当たったときはもちろんのこと、夜でもコケやカビの発生を抑制してくれます。

窓ガラスの親水性コーティング=タングステン担持酸化チタン

窓ガラスやカーテンウォールといった外壁用ガラスには、タングステン担持酸化チタンがおすすめです。

酸化チタンの防汚効果を活かしつつ屈折率の高さを酸化タングステンが緩和してくれること。また酸化タングステンの親水性の高さを活かすことができるので、窓ガラスなどに美しくコーティング塗装ができ、しっかりと防汚もしてくれます。

室内の抗菌・防カビ・消臭=銅担持酸化チタン

室内の抗菌や防カビ、消臭、揮発性有機化合物(VOC)の分解には、銅担持酸化チタンです。銅担持酸化チタンが、室内の薄暗い光でも高い抗菌力、消臭力を発揮してくれます。

VOCは、新築建物や新車の中に入ったときの化学物質の臭い成分です。先日も、リフォームを終えた住宅で「ホルムアルデヒドの臭いが強い」ということで、ご相談をいただきました。銅担持酸化チタンであれば、ホルムアルデヒドを簡単に分解ができます。

以上、光触媒コーティング剤に用いられる金属の種類について解説いたしました。

基本となる光触媒金属は、酸化チタンと酸化タングステンです。酸化チタンは紫外線によく反応し、高い効果を発揮しますが、室内の光ではほとんど効果がありません。そこで、酸化チタンに他の金属などを結合させて、室内でも高い効果が出るようにします。

室内でもっとも効果が高い可視光応答型光触媒は、銅担持酸化チタン(銅ドープ酸化チタン)ということでした。

これから光触媒コーティング施工を検討されている方、光触媒コーティング施工を事業の一つとして取り入れたい方は、どのような光触媒を選べば良いのか参考にして頂けたらと思います。そして、効果の無い光触媒コーティング剤を選ばないようにして頂けたらと思います。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。