光触媒は、光が当たることで抗菌や消臭といった効果のある成分のことです。

それを室内などに利用することで、さまざまな効果が得られます。

光触媒コーティングした箇所に紫外線ランプの光を当てると効果が上がるのかどうか。結論から述べると、効果が上がります。

この記事では、光触媒にはいろいろな種類がありますが、アナターゼ酸化チタン、可視光応答型光触媒、銅ドープ酸化チタンの3種類に紫外線ランプの光を当てるとどうなるのかを解説いたします。

紫外線ランプとは?

紫外線ランプとは、紫外線が出る照明のことです。紫外線は目で見ることができませんから、ブラックライトとも言われます。

光には、紫外線以外にも、可視光と赤外線があります。光は色の見え方が異なり、可視光は目で見ることができる光のことで、七色の光があります。紫外線と赤外線は目で見ることができません。

光の色の違いは、光の波長によって異なります。波長とは、光の波の性質のことです。紫外線はエネルギーの強い光です。直射日光に当たると日焼けをしますが、それはエネルギーが強い光が皮膚に当たるからです。身体は、紫外線から皮膚を護ろうとする性質があり、紫外線からの防御のために日焼けが起こると言われています。

そのような紫外線を出す照明が、紫外線ランプです。

紫外線ランプをAmazonなどのネット通販サイトで見ていると、製品によって紫外線の強さが異なります。その強さは、単位「W(ワット)」で確認すると良いでしょう。例えば、25Wと30Wの紫外線ランプが売られていたとすると、30Wの方が強い光が出ているはずです。

ただし、ランプには大きさがあります。小さい紫外線ランプでW数が大きいものは、強い紫外線が出ている光源が使われています。

前置きは以上として、光触媒コーティングに紫外線ランプの光を当てると効果が上がるのかを解説いたします。

結論から述べると、効果が上がります。

光触媒の効果とは?

光触媒は、光が当たることで、それに触れているものを酸化分解する性質があります。ただし、酸化分解されるものは、マイクロサイズ以下の小さなものに限られるため、人の身体にはほぼ影響が無いという性質があります。

その性質を利用して、光触媒コーティングを行うと、次のような効果が得られます。

- 除菌や抗菌

- 防カビ

- 消臭

- アレルゲンの分解

- 揮発性有機化合物(VOC)や化学物質の分解

- 外壁の防苔(ぼうたい)

- 防汚や汚れの分解、セルフクリーニング

光触媒コーティングによって、これらの効果が期待できますが、紫外線ランプの光を当てることで、これらの効果が上がるわけです。

アナターゼ酸化チタンは

紫外線を照射しないと効果が出ない

アナターゼ酸化チタンとは?

光触媒コーティングとして実用化されている光触媒には、いくつかの種類があります。

もっとも利用されている種類は、「アナターゼ酸化チタン」です。

アナターゼとは、酸化チタンの結晶構造の一つで、他にもルチル型やブルッカイト型というものもありますが、「アナターゼ型がもっとも効果が高い」ということで、光触媒コーティングの成分として多く利用されています。一般的に「酸化チタン」と言われているものは、アナターゼ酸化チタンが使用されています。

アナターゼ酸化チタンは、光エネルギーを受けると抗菌や消臭、アレルゲンの分解といった効果を発揮しますが、どのような光が当たっても良いわけではありません。

先ほどご説明したように、光にはその波長によって紫外線と可視光、赤外線の3種類に分類されますが、アナターゼ酸化チタンは紫外線が当たると効果を出す性質があります。

アナターゼ酸化チタンに紫外線ランプの光を当てると?

もし、アナターゼ酸化チタンを使った光触媒コーティングを室内に施工したとしても、室内には紫外線がほとんど存在しませんから、「効果が無い」と感じることでしょう。

そこで、室内に紫外線ランプを設置し、照射すると、アナターゼ酸化チタンは効果を発揮するようになります。

つまり、アナターゼ酸化チタンを使った光触媒コーティングは、紫外線ランプと併用しないと、ほとんど効果が無いと言えます。

ネット検索で、光触媒コーティングの効果の高さを調べてみると、「効果がない」とか「意味がない」という言葉を見かけることがあります。そういった書き込みをされた方は、施工業者がアナターゼ酸化チタンを利用してしまったためだと思われます。

そういった方は、室内に紫外線ランプを設置すると効果が出ます。

しかし、紫外線ランプをずっと照射しておくと、目に悪いように思います。紫外線は光エネルギーが高いので、目に良くないと言われているからです。

もし室内に光触媒コーティングをするならば、可視光でも効果のある、可視光応答型光触媒を利用すべきです。

可視光応答型光触媒コーティングに

紫外線ランプの光を当てたら?

この場合も効果が上がります。

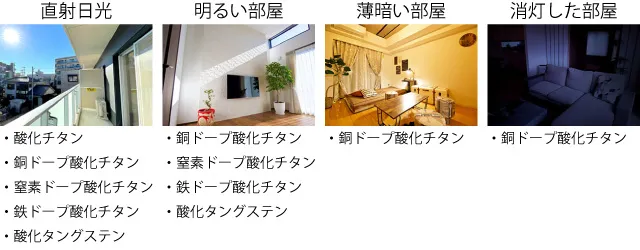

可視光応答型光触媒とその種類

可視光とは、目に見える光のことです。室内には蛍光灯やLED照明、白熱球といった光源がほとんどですが、そういった光源から出る光は、ほとんどが可視光と赤外線です。紫外線はほとんど出ていません。

しかし、光触媒の種類によっては可視光でも効果が出る種類があります。そのような種類を総称して、可視光応答型光触媒といいます。

可視光応答型光触媒の中で、光触媒コーティングとして利用されているもの、実用化されているものは、次の種類になります。

- 銅ドープ酸化チタン

- 窒素ドープ酸化チタン

- 鉄ドープ酸化チタン

- 酸化タングステン

ここで、これらの名称にもある「ドープ」とは、「添加した」という意味です。例えば、銅ドープ酸化チタンであればアナターゼ酸化チタン結晶の表面に酸化銅を結合させた成分です。アナターゼ酸化チタン単体ですと紫外線にしか反応しませんが、銅や窒素などの別の物質を結合させると、可視光応答型光触媒に変化します。

酸化タングステンは、それ単体で可視光応答型光触媒です。

他にも種類がありますが、私どもが調査したところでは光触媒としては効果が弱すぎるものがほとんどでしたので、ご利用をおすすめできません。

可視光応答型光触媒に紫外線ランプの光を当てると?

さて、可視光応答型光触媒は、可視光に反応して効果を発揮する光触媒ですが、紫外線にも反応します。そして、どちらかと言えば、紫外線の方が強く反応しますから、「可視光応答型光触媒であっても、紫外線を当てた方が効果が高い」と言えます。

アナターゼ酸化チタンと、可視光応答型光触媒の違いは、「アナターゼ酸化チタンは紫外線ランプの光を当てないと効果が出なかったけれども、可視光応答型光触媒なら室内の光でも反応すし、紫外線ランプの光を当てるとさらに効果が高まる」ということです。

銅ドープ酸化チタンに紫外線ランプの光を当てたら?

銅ドープ酸化チタンの特殊な性質

可視光応答型光触媒の種類の中で、銅ドープ酸化チタンだけが特殊な性質を持ちます。

その特殊な性質とは、添加されたナノ粒子の酸化銅が、光が当たっていなくても触媒効果を発揮するということから起こる性質です。

つまり、光触媒としての機能があり、なおかつナノ粒子の酸化銅の触媒効果が加算されるので、その相乗効果で高い効果が得られやすいということです。さらには、ナノ粒子の酸化銅による触媒効果で、夜間でも少なからず効果があることです。

そのような性質を持つ銅ドープ酸化チタンに、紫外線ランプの光を当てるとどうなるのでしょうか?

簡単に述べるならば、非常に高い効果が得られるということです。

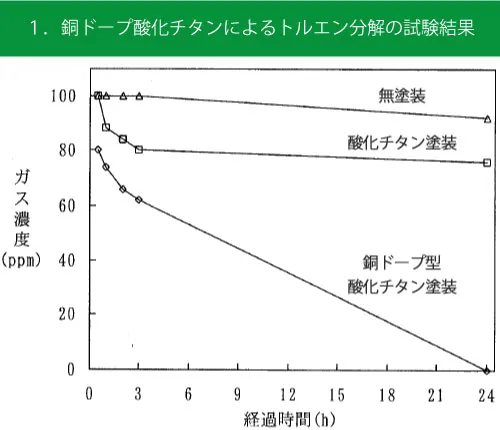

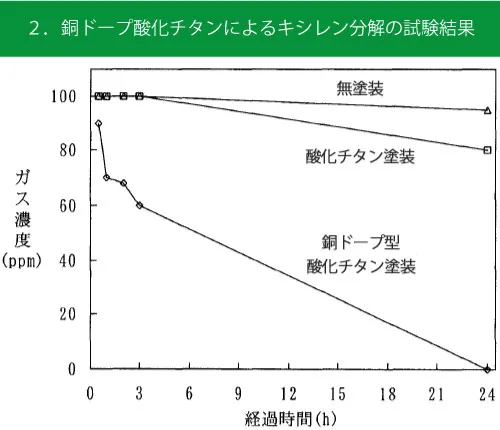

銅ドープ酸化チタンによるVOCの分解

先ほど、光職場の効果の中に、「揮発性有機化合物(VOC)や化学物質の分解」というものがありました。VOCにはいろいろな種類があり、アナターゼ酸化チタンや酸化タングステンといった一般的な光触媒でも分解が容易なVOCもあれば、分解ができないものもあります。

アナターゼ酸化チタンや酸化タングステンでは分解ができないVOCの代表例が、トルエンやキシレン、スチレンといったベンゼン基を持つVOCです。「ベンゼン環は光触媒では分解ができない」と言われているほどです。

ところが、銅ドープ酸化チタンに紫外線を照射すると、ベンゼン基を持つVOCでも簡単に分解ができるのです。

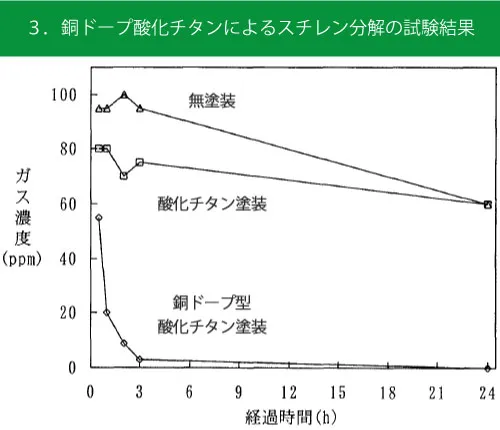

次の図をご覧ください。

この図は、アナターゼ酸化チタンと銅ドープ酸化チタンをコーティングした資料に、それぞれ紫外線ランプの光を同じ強度の照射し、トルエンやキシレン、スチレンが分解できるかどうかを試験したものです。効果を比較するために、ブランクも入れてあります。

アナターゼ酸化チタンとブランクのグラフはほとんど同じですから、「アナターゼ酸化チタンに紫外線を照射してもトルエンやキシレン、スチレンは分解できなかった」と言えます。

それに対して銅ドープ酸化チタンは、すぐさま分解ができています。実験開始直後にはすでに分解できているので、「可視光でも分解ができると言えます。「紫外線ランプの光を照射すると分解速度が上がった」とも言えます。

室内のトルエンやキシレン、スチレンを分解したい方は、銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング施工を行い、室内に明るい光源のランプを設置するか、紫外線ランプを設置してください。

トルエンやキシレン、スチレンの3種類で試験をいたしましたが、それ以外の化学物質の分解も可能であると考えます。VOCを分解したいとお考えの方は、弊社までご相談ください。

以上、光触媒コーティングした箇所に紫外線ランプの光を当てるとどうなるのかを解説いたしました。

まとめると、どのような光触媒でも、紫外線ランプの光を当てると、効果が高まります。

アナターゼ酸化チタンを室内で利用する場合は、紫外線ランプの光を当てないと効果がありません。

銅ドープ酸化チタンは、紫外線ランプの光を当てると、一般的な光触媒では分解が難しいVOC成分をも分解ができます。

最後に弊社のPRをさせてください。

弊社では、銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング剤を世界で初めて製品化に施工した光触媒コーティング剤のメーカーです。銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング施工や光触媒加工、光触媒コーティング剤のOEM製造なら、弊社までお気軽にご相談ください。

光触媒コーティング施工は、全国に施工代理店がございますので、弊社にご相談いただけましたら、お近くの施工代理店をご紹介させていただきます。

ご連絡をお待ちしております。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。