光触媒には、抗菌や防カビ、消臭といった効果があり、メンテナンスフリーなので、室内利用で重宝されています。

光触媒にはたくさんの種類があり、室内利用する場合には、種類によって効果の高さに大きな差があります。室内では、ほとんど効果の無い種類もあります。

この記事では、光触媒を室内利用したときに、ほとんど効果の無い光触媒、効果が弱い光触媒の種類を明らかにしつつ、室内で効果の高い光触媒の種類の選び方をご紹介します。

室内の抗菌や消臭を光触媒で行いたいとお考えの方、光触媒塗装を自社の事業として取り入れたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

屋外でしか効果のない光触媒の種類

最初に、室内ではほとんど効果の無い光触媒の種類をご説明いたします。その光触媒とは、「酸化チタン」です。

酸化チタンは、国内でもっとも多く利用されている光触媒です。酸化チタンは、アナターゼ型といわれる結晶構造をしたものが利用されます。アナターゼ酸化チタンは、紫外線が当たることで、高い抗菌力や消臭力を発揮する成分です。

反対に、紫外線が当たらないとほとんど抗菌力や消臭力を発揮しません。

ですので、アナターゼ酸化チタンで室内を抗菌しようとすると、室内に紫外線ランプを照射する必要があります。

しかし、強い紫外線は目に悪いので、室内でアナターゼ酸化チタンを利用することは現実的ではありません。

そこで、「室内でも効果のある光触媒はあるのか?」ということですが、ございます。

室内でも効果がある光触媒とは?

室内の光は、LED照明や蛍光灯、白熱球の光があります。これらの光源からは、可視光が出ています。可視光とは、目に見える光のことです。

可視光に反応して抗菌力や消臭力を発揮する光触媒のことを、可視光応答型光触媒と言います。可視光応答型光触媒を用いることで、室内でも効果があります。

光触媒製品として実用化されている可視光応答型光触媒の種類

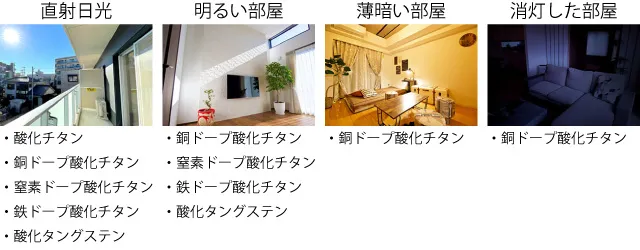

室内でも効果のある可視光応答型光触媒ですが、これもたくさんの種類があります。光触媒コーティング剤や光触媒スプレーとして実用化されている可視光応答型光触媒は、次の種類があります。

- 銅ドープ酸化チタン

- 窒素ドープ酸化チタン

- 鉄ドープ酸化チタン

- 酸化タングステン

これらの光触媒は室内でも効果があるわけですが、その効果の高さは異なります。

光触媒が強く効果を発揮するためには、強い光を当てるか、それとも弱い光でも高い効果を発揮する種類を利用するかのどちらかです。もちろん、弱い光でも効果を発揮する光触媒に、強い光を当てると、より高い効果を発揮します。

酸化タングステンは効果が低い

例えば、酸化タングステンの効果の高さはどうでしょうか?

酸化タングステンとは、タングステンという金属が酸化した粉末を利用したものです。酸化タングステンを使った光触媒スプレーをPRしているホームページをご覧ください。効果があることを証明するための試験では、たいてい小さな文字で「1,000lxの光を照射」ということが書かれていると思います。

1,000lxの明るさとは、手術室くらいの明るさです。昼間のオフィスよりも明るい光で試験しているのです。そのような明るさのリビングなど、まず存在しませんし、夜では200~300lx程度になりますから、「酸化タングステンは、室内で利用しても効果があるのだろうか?」と疑問になってしまいます。

200lxといった薄暗い光でも効果があるのか?

200lxほどの、夜の薄暗いリビングの光でも抗菌や消臭といった効果を発揮してくれる可視光応答型光触媒は、先ほど紹介した種類の中に1つだけあります。それは、銅ドープ酸化チタン(銅担持酸化チタン)です。

銅ドープ酸化チタンとは、アナターゼ酸化チタンの結晶にナノサイズの酸化銅を結合させた成分です。酸化銅を結合することで、紫外線にしか反応しなかったアナターゼ酸化チタンが、紫色や青色、水色(シアン)の光にも反応し、高い抗菌力や消臭力を発揮します。

手術室などの明るい光の部屋で抗菌や消臭をしたい場合には、他の光触媒を利用しても良いかもしれません。リビングやトイレ、バスルームなどの暗い部屋を抗菌や消臭をしたい場合には、銅ドープ酸化チタンが用いられた光触媒コーティング剤や光触媒スプレーを利用することをおすすめします。

暗所でも効果があるのか?

光触媒は、光が当たることで効果を発揮しますが、光触媒の種類の中には、光が当たっていなくても抗菌や消臭といった効果のあるものもあります。その代表的なものとしては、

- 銅ドープ酸化チタン

- ハイブリッド光触媒

銅ドープ酸化チタンは、200lxほどの弱い光でも効果がありますが、光がなくても抗菌や消臭ができます。酸化チタンに結合されたナノサイズの酸化銅が、触媒効果を発揮するようです。

ハイブリッド光触媒とは、光触媒コーティング剤や光触媒スプレーに、銅イオンや銀イオンなどの別の成分を添加したものです。光触媒には、主に酸化チタンが用いられています。ですから、紫外線がほとんどない室内での利用では、銅イオンや銀イオン抗菌や消臭といった効果を発揮しています。

銅イオンや銀イオンは、光触媒ではありませんから、暗所でも効果があるわけです。

ところが、銅イオンや銀イオンは酸化チタンが触媒効果を発揮して、添加されている銅や銀がイオン化する性質があるようですから、室内利用では酸化チタンがほとんど効果を発揮しないため、銅や銀のイオン化が起こりにくいと言えます。

また、ハイブリッド光触媒の中で、銀イオンが入ったものは、消臭がほとんどありません。銀イオンが消臭効果を発揮するためには、黒っぽくなるくらいの濃度でないと、本当に消臭効果が発揮されないようです。銀イオンは効果が弱い割に価格が高くなるので、ハイブリッド光触媒を利用される場合は、どちらかと言えば銅イオンを用いた「銅イオン光触媒」を利用された方が、価格が安いこともあり良いと思います。

では、銅ドープ酸化チタンと銅イオン光触媒の効果を比較するとどうでしょうか?

室内の光でも効果のある銅ドープ酸化チタンの方が効果が高いですし、効果の持続期間が圧倒的に長くなります。ハイブリッド光触媒よりは、銅ドープ酸化チタンを利用することをおすすめします。

効果の持続期間はどうか?

光触媒コーティング剤は、光触媒を塗装面に定着させるために、接着剤(バインダー)が添加されています。光触媒スプレーは、バインダーが入っていないので、一時的な除菌や消臭に利用する製品です。

光触媒コーティング剤のバインダーには、主に次の2種類があります。

- 無機バインダー(アモルファス酸化チタン)

- 有機バインダー(フッ素樹脂)

アモルファス酸化チタンとは、非結晶の酸化チタンのことです。アナターゼ型と異なり、結晶構造を持たない酸化チタンは、ゾルゲル法という手法で液剤にすることでバインダーになります。アモルファス酸化チタンが塗装面に付着して乾燥すると、かなり強固に付着します。

ガラスに付着させた場合、コンパウンドで磨くほどのことをしないと落ちないくらい強固です。

フッ素樹脂は、フッ素を含む炭素化合物で、光触媒によって分解されにくい成分を使っています。

光触媒は、抗菌や消臭といった効果を発揮しますが、厳密には細菌類やウイルス、臭い成分を酸化分解しています。酸化分解する対象は、細菌類などだけでなくバインダーも同様です。バインダーに有機バインダーを使うと、光触媒によって分解されて、数年で劣化してポロポロと落ちてしまうのです。

ナフィオンを代表とするフッ素樹脂は、耐久性が高いので10年ほど効果が持続すると言われています。アモルファス酸化チタンは、酸化チタンそのものですから酸化チタンによって分解されることはありません。ですので、効果の持続期間は10年以上、天井や壁などの人が触れない箇所ですと、20年以上効果が持続します。

まとめ

光触媒を室内利用する場合に、効果の高い光触媒を選びたい場合は、「銅ドープ酸化チタンを使った光触媒製品」をお選びください。

また、光触媒コーティング剤を選ぶ場合には、さらに「バインダーにアモルファス酸化チタンを使った液剤」をお選びください。

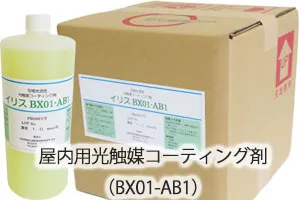

この2つの条件を満たす、弊社の光触媒コーティング剤は、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)です。また、光触媒スプレーはアキュートクリーンです。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)は、銅ドープ酸化チタンを使ったコーティング剤です。バインダー成分が入っているので、銅ドープ酸化チタンを室内にコーティング塗装ができ、効果の持続期間は10年以上あります。

業務用製品ですので弊社の施工代理店もしくは販売代理店のみに販売している製品です。室内の光触媒コーティング施工のご依頼は、弊社もしくは弊社の施工代理店までご相談ください。施工代理店一覧は、こちらのページです。

光触媒スプレー「アキュートクリーン」

アキュートクリーンは、コンシューマ向けに開発した光触媒スプレーです。どなた様でもご購入いただけます。

光触媒コーティング剤とは異なり、バインダー成分が入っていませんから、手軽に除菌・消臭スプレーとしてご利用いただけます。

アキュートクリーンで銅ドープ酸化チタンの効果を試されてから、「もっと強力に抗菌・消臭を行いたい」ということで光触媒コーティング施工を検討される方もいらっしゃいます。

弊社ホームページでも通販で販売しておりますので、どうぞご利用ください。

| 品名 | アキュートクリーン® |

|---|---|

| 型番 | AC01-01 |

| JAN | 4580630840093 |

| 形状 | 外観:スプレーボトル 内容物:液体 |

| 容量 | 200mL |

| サイズ | 高さ:約21cm、幅:約6cm、厚み:約4cm |

| 有効成分 | 銅ドープ酸化チタン |

| その他 | 水 |

| 香り | 無香料 |

| アルコール分 | ノンアルコール |

| 材質 | 容器,ボトルキャップ:プラスチック ラベル:紙 |

| 価格 | ¥2,200(税込) |

| 保管方法 | 常温(5~30℃)の暗所にて保管。 |

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。