ホテルで臭いが出てしまったら、集客に影響します。部屋や風呂、レストランなどの臭いが原因で、SNSで悪い噂などが立ってしまうこともあります。

ホテルの臭い対策は、普段から気を遣われていることでしょう。気を遣っていても、臭いは出てしまうものです。

この記事では、ホテルの臭い対策で光触媒活用を、事例を交えてご提案したいと思います。

ホテルの臭い対策に困っていらっしゃるホテル経営者の方や、ホテルから消臭のご相談を頂いている製造業者様は、強力な消臭効果を持つ銅ドープ酸化チタン光触媒のことを、知っていただけたらと思います。

ホテルの臭いの原因

ホテルの臭いの原因は、カビやタバコが主なものですが、他にもトイレや下水、コンクリートなどの臭いもあります。

- カビの臭い

- タバコの臭い

- トイレの臭い

- 下水の臭い

- コンクリートの臭い

- ホルムアルデヒドなどのVOCの臭い

- 温泉の臭い

これらの臭いは光触媒コーティングコーティング、もしくは光触媒スプレーによって、分解消臭や防臭、原因の予防ができます。

光触媒とは、光が当たると臭い成分を酸化分解する成分が発生し、それによって臭いの原因物質を分解して消臭します。光触媒が臭いを分解しても、光触媒成分そのものは変質しませんから、光触媒が存在して光が当たり続ける限り、消臭し続けてくれます。オゾンや次亜塩素酸のように一時的な消臭ではないため、「光触媒は臭い対策に効果的だ」と言われる所以です。

光触媒の消臭効果は万能のように思えますが、消臭ができるのには条件があります。

分解消臭できる臭いの成分には、有機物の臭いやアンモニア、硫化水素といった酸化分解できる成分に限られます。また、当たる光の種類によっては、まったく消臭効果の無い成分もあります。

ホテルの臭いのほとんどは光触媒で分解できますし、室内でも効果の高い光触媒の種類が存在するのでご安心ください。

臭いが気になったホテルのエピソード

当社では、光触媒コーティングの販売や施工などで全国を飛び回っていますが、出張でホテルに宿泊したときに気になった臭いのエピソードをご紹介します。どのエピソードも、光触媒で消臭ができます。

湯煙でカビ臭い部屋の消臭

小田原から少し西側に行ったところに箱根湯本があります。箱根湯本は、古くからの温泉街ですが、東海道を通過するときに、温泉で疲れを癒した人も多かったと思います。

そういった古い宿場町には、古いホテルもあります。古いホテルは、部屋がカビの臭いがして、健康に悪そうな部屋もあります。

たまたま安い部屋を借りることができ、温泉にも入ることができるので喜んでいましたら、案内された部屋はとてもカビ臭くて絶句してしまったほどでした。値段が安いので、文句も言えずに、一晩過ごしましたが、「二度と泊まりたくない」と感じました。

厨房からの臭いの消臭

別のホテルのエピソードですが、厨房にドブのような臭いが漂っているところもありました。少し古いホテルだと思っていましたが、地域で最も古い建物の一つだったようで、改修して使い続けていたようです。

そういった古い建物の厨房は、ドブ臭いことがあります。厨房は排気ファンを常時ONにしているわけですから、ドブの臭いを吸い取ってしまうわけです。そういった場合には、排水口を掃除しても臭いが次々と出てくるので、臭いが消えません。

そういったホテルは、トイレも同様にドブ臭いこともあります。

今まで泊まったホテルの臭いとしては、部屋の臭いや厨房の臭いだけでなく、バスルームの臭い、厨房の臭い、脱衣所の臭いがあります。それらの場所での臭いに困っているホテルは、光触媒コーティングや光触媒を使った除菌・消臭剤で消臭できる場合が多いです。

ホテルを利用されるお客様は臭いに敏感ですから、臭い対策は必須です。ホテルの臭い対策に最適な光触媒の種類を解説する前に、光触媒による消臭メカニズムを解説いたします。

光触媒による消臭メカニズム

光触媒によって臭いがどのように分解消臭されるのか、防臭できるのかを解説いたします。

光によってOHラジカルが発生

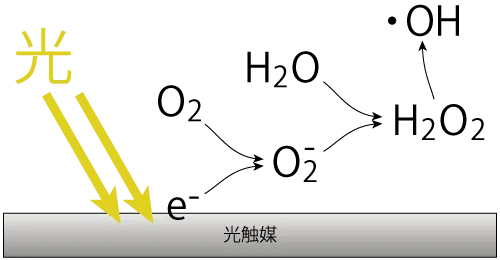

光触媒成分に光が当たると、表面に自由電子と正孔が発生します。自由電子が空気中の酸素や水の分子と結合すると、イオン化されます。そのイオンや正孔によってOHラジカルと言われる活性酸素が発生します。

次の図は、自由電子によってOHラジカル(・OH)が発生する流れです。

OHラジカルは強い酸化力を持った物質です。臭いの原因となる物質に結合することで、その物質を酸化分解します。酸化分解されたら、最終的に水や二酸化炭素といった臭いの無い成分、もしくは臭いの弱い成分になるので、このメカニズムによって消臭ができるわけです。

また、OHラジカルはカビ菌などの菌類やウイルスといったものも酸化分解する性質があります。光触媒成分からすると菌類は巨大なサイズですから、さすがに全体を分解することはできませんが、菌類やウイルスの表面の成分や突起、細胞壁、脂質膜などを分解するので、菌類やウイルスの活動を抑制したり死滅させたりできます。

光触媒は、このようにして臭いを原因から消臭だけでなく、臭いの原因となる菌類の繁殖を抑制してくれるので、臭いの発生をも抑制してくれるのです。

光触媒が消臭効果を発揮するための条件

光触媒が消臭効果を発揮するためには条件があります。この条件に合致しない場合には、消臭効果がまったく無い場合もあります。光触媒でホテルの客室などの消臭を検討されている方は、しっかりお読みください。

その条件とは、次の条件がすべて満たされたときです。

- 光触媒が活性化する光が当たっていること

- 光触媒に臭い成分が接触すること

- OHラジカルで酸化分解できる臭い成分であること

これらの条件の中で、「光触媒が活性化する光が当たっていること」について、解説いたします。このことが、「光触媒は消臭効果が無い」と勘違いされる要因にもなっているからです。

光触媒の種類と活性化する光の関係

光の種類は、次の図のように目に見える7色の光があります。目に見える光のことを可視光といいます。また、紫色よりも波長の短い光は紫外線、赤色よりも波長の長い光は赤外線といって、目に見えない光です。

光触媒の種類によって、活性化する光の種類や色が異なります。

光触媒にはたくさんの種類があります。たくさんの種類の中で、光触媒コーティング剤や光触媒スプレーとして実用化されている主な成分は、次のものがあります。

- 酸化チタン(アナターゼ型)

- 銅ドープ酸化チタン

- 窒素ドープ酸化チタン

- 鉄ドープ酸化チタン

- 酸化タングステン

上記の光触媒の種類が活性化する光の種類をまとめると、次のようになります。

| 光触媒の種類 | 活性化する光の種類 |

|---|---|

| アナターゼ酸化チタン | 紫外線 |

| 銅ドープ酸化チタン | 紫外線、紫色、青色、水色(シアン) |

| 窒素ドープ酸化チタン | 紫外線、紫色~青紫色 |

| 鉄ドープ酸化チタン | 紫外線、紫色~青紫色 |

| 酸化タングステン | 紫外線、紫色、青色、水色(シアン) |

これらの中で最も利用されているものが、酸化チタン(アナターゼ型)です。アナターゼ型とは、酸化チタンの結晶構造の名称です。酸化チタンは、紫外線が当たることでOHラジカルが発生する性質があります。しかし、紫外線以外の光にはまったくと言ってよいほど反応しません。

室内には紫外線がほとんど存在しませんから、紫外線にしか反応しない酸化チタンを使った光触媒コーティング剤を室内に塗布しても、まったく消臭効果がありません。酸化チタンを使った光触媒コーティング剤を室内に塗装して、「まったく効果が無かった」と言われるのは、施工業者の知識不足が原因だと思われます。

光触媒コーティングで室内を消臭したいなら、室内で用いられている光、つまり可視光に反応する光触媒の種類を選ぶことが大事です。

ホテルに最適な消臭効果の高い光触媒の種類とは?

紫外線にしか反応しない酸化チタンは論外ということになります。ホテルの室内を消臭したい場合に最適な光触媒の種類は、上記の中でどの成分でしょうか?

ホテルの臭い対策に最適な光触媒は「銅ドープ酸化チタン」

答えは、銅ドープ酸化チタン(銅担持酸化チタン)です。

銅ドープ酸化チタンとは、酸化チタン(アナターゼ型)にナノサイズの酸化銅を結合させた成分です。それによって可視光活性をします。しかも、200lxという薄暗い光でも高い消臭効果を発揮します。

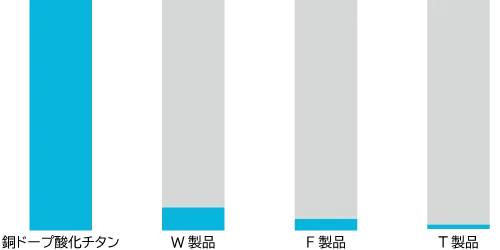

次のグラフは、銅ドープ酸化チタンと他の光触媒製品で、効果の高さを比較したものです。銅ドープ酸化チタンは他の製品とくらべて、圧倒的に効果が高いことが実証されています。

また、ナノサイズの酸化銅が常温でも触媒効果を発揮するので、暗所でも消臭効果を発揮します。

他の成分は、光が当たらないと消臭効果が無いのに対して、銅ドープ酸化チタンは暗闇でも消臭効果があるのです。もちろん、暗闇でも抗菌効果を発揮します。

深夜のホテルでは、ほとんどの電灯が消灯されていますから、一般的な光触媒では深夜の消臭はできません。ところが、銅ドープ酸化チタンだけが暗所でも触媒効果を発揮するので、それを部屋などにコーティング塗装しておけば、24時間消臭し続けてくれます。

銅ドープ酸化チタンとはどういった成分?

銅ドープ酸化チタンの名称にもある「ドープ」とは、「加えた」とか「添加した」という意味ですが、光触媒の業界では「担持させた」という意味になります。担持とは、簡単に述べるならば「結合させた」という意味です。ですので、名称は「銅担持酸化チタン」といわれることもあります。

酸化チタンに酸化銅を担持させることで、紫外線よりもエネルギーの弱い紫色や青色、水色(シアン)といった光でも活性化し、自由電子を発生させるようです。また、酸化銅によって自由電子が効率よく運ばれて、OHラジカルも多く発生するようになるようです。

そのようなメカニズムが、東京大学などの研究によって解明されました。

銅ドープ酸化チタンの歴史

銅ドープ酸化チタンを世界で初めて発見したところは、弊社の技術者たちです。今から20年以上前のことになります。

当時は、「酸化チタンは抗菌や消臭などの効果が高いけれども、紫外線が当たらないと効果がない。酸化チタンを200lxほどの室内の弱い光でも触媒効果を発揮するようにできないだろうか?」と思い、光触媒メーカーなどに相談しました。すると、どこに相談しても「そのようなものは出来るはずがない」と一蹴されてしまいました。

そこで、「なら自社で開発しよう」ということになりました。酸化チタンに重金属を担持させることで可視光活性することがすでに知られていましたが、そこから苦難の連続でした。可視光応答型光触媒ができても、それをコーティング剤として実用化しなければなりません。次の4つの課題を克服し、世界で初めて、銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング剤を発明しました。

- 酸化チタンに重金属を担持させること

- 酸化チタンが強く可視光活性する成分の発見すること(目標200lx)

- 光触媒コーティング剤として性質が安定すること(目標1年以上)

- 光触媒コーティング塗装が効果を持続させること(目標10年以上)

銅ドープ酸化チタンの製造方法で特許を取得し、世に発表したところ、大学や研究機関、大手企業の研究所などから反響をいただきました。さまざまな研究機関での追試などによって、銅ドープ酸化チタンが光触媒コーティング剤として最高の性質を持っていることが証明され、メカニズムが解明されました。

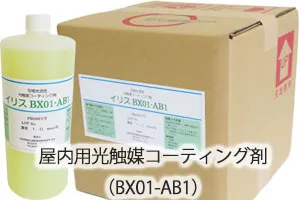

弊社の銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング剤は、「屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)」という名称で販売しています。この液剤は無機成分のみで構成されているので、防炎を気にしないで塗装ができます。

ホテルでの導入実績はいくつもございますので、ご安心ください。

光触媒コーティング塗装で臭い対策ができる箇所

ホテルの臭い対策でどの部分に光触媒コーティングが可能かを解説いたします。思い当たる箇所としては、次の通りです。

- 和室の塗り壁や木材の天井

- 洋室の壁紙や天井

- トイレ

- 押し入れの中

- 布団やマットレス、枕などの寝具

- 客室のバスルーム/シャワーカーテン

- 風呂場や脱衣所

- 厨房

- 廊下やレストランのカーペット

光触媒コーティング塗装は、臭い対策だけでなく抗菌効果や抗ウイルス、防カビといった性質もあるので、一石二鳥です。

臭い対策ではありませんが、ホテルの外壁でカビやコケが発生する場所に光触媒コーティングをしておくと、それらを防止することもできます。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の耐久性は、人が頻繁に触れたり摩擦がある場所は5年程度、天井などの人の接触のない場所であれば10~20年ほど効果が持続します。

ホテルの防臭・抗菌コーティング施工例

この製品は、開発されてからも効果の高さや効果の持続期間、濡れ性(ぬれせい)の改善などを行っております。濡れ性とは、塗装面への塗料の付着しやすさのことです。

次の写真は、佐世保にあるテーマパークのホテルに施工したときの様子です。ホテルの客室内全体に銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング剤を塗装しています。

光触媒コーティング塗装では、窓やガラス面や電気製品、家具などに液剤がかかってはいけませんから、養生をして行います。

また、窓側の直射日光が入り込む箇所は、光触媒によって壁紙が劣化することを防ぐために、下地保護剤「屋内用プライマー(AS01)」を塗装して乾燥後に、その上から光触媒コーティング塗装をします。すると、光触媒と壁紙が直接触れないため、光触媒による劣化を防いでくれます。

プライマーと光触媒コーティング剤は、それぞれ2回ずつ塗装します。

以上、ホテルの臭い対策として光触媒コーティング利用について解説いたしました。酸化チタン光触媒は、ホテルの室内に塗装しても消臭効果がまったくと言ってよいほど無いこと、銅ドープ酸化チタンが効果的であることをご理解いただけたことと思います。

ホテルの臭いはさまざまですから、光触媒によって臭い対策ができるかどうかは、個別に対応したいと思います。ホテルの臭いにお困りの方は当社までお気軽にご相談ください。

ホテル・旅館の光触媒コーティングに対応している施工代理店一覧は、こちらのページです。ご依頼は弊社もしくは弊社製品を扱う施工代理店にご相談ください。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。