住宅でカビが発生する場所と言えば、バスルームです。洗面所の壁紙も、お風呂の湯気などでカビが発生しやすいです。

マンションで使っていない部屋があると、カビ臭くなることがあります。押し入れの中は、布団を入れておくと、布団の湿気で結露して、カビが発生してしまうこともあります。

湿気の多い地域では、家の中全体がカビ臭くなることもあります。ホテルや別荘のカビ臭のご相談をいただくことがあります。

この記事では、そういった住宅のカビの匂いやカビの発生を抑制する、光触媒コーティングによる防カビを解説いたします。

光触媒コーティングには種類があり、製品によっては防カビができないものもあります。光触媒コーティングで防カビをしたいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

光触媒コーティングとは?

光触媒(ひかりしょくばい)は、聞きなれない言葉かもしれません。

光触媒とは?

光触媒とは、光が当たるとそれに触れているものを化学変化させるが、自分自身は化学変化しない物質のことです。

植物が光合成して、水や二酸化炭素から炭水化物や酸素を生み出しますが、その元となる葉緑素も光触媒の一種です。

カビの匂いの消臭や防カビで利用される光触媒としては、代表的なものが酸化チタンです。

光触媒による防カビのメカニズム

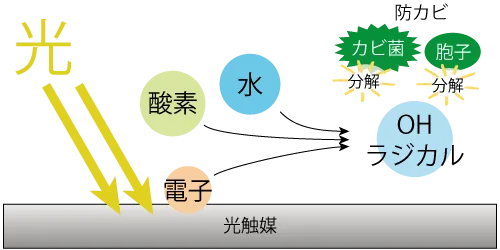

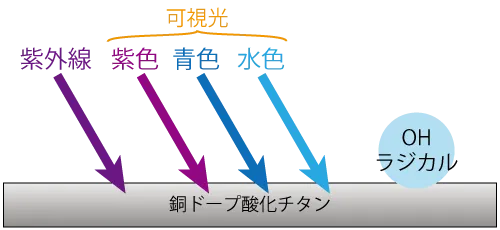

次の図をご覧ください。光触媒に光が当たると、光触媒の表面に電子が飛び出してきます。この電子が空気中の酸素や水と反応して、OHラジカルという活性酸素を発生させます。

OHラジカルは強い酸化力を持つため、カビ菌やカビの胞子に接触すると、それらの表面の成分や菌糸、細胞壁などを酸化分解し、カビ菌の活動を抑制したり、死滅させたりします。

光触媒そのものは、OHラジカルによって酸化分解されませんから、光が当たり続ける限りOHラジカルが発生し続け、継続的に防カビをしてくれます。

光触媒の多くは、酸化金属のナノ粒子が用いられています。どのような酸化金属を用いるのかによって、光触媒としての効果の高さや性質が異なります。

光触媒コーティング剤

そのような性質をもつ光触媒を、室内にコーティング塗装できるように調合した液剤のことを、光触媒コーティング剤や光触媒コーティング液剤といいます。光触媒コーティング剤を塗布することを、光触媒コーティングといいます。

光触媒コーティング液剤と言う場合は、光触媒塗料と比較をする場合です。光触媒塗料とは、顔料の入ったペンキのような塗料に光触媒成分が添加されたものです。

光触媒コーティング剤にどのような光触媒成分が利用されているのか、どのような接着成分を利用しているのかによって、効果の高さや効果の持続期間が異なります。

光触媒コーティング剤の成分

光触媒コーティング剤に使用されている成分は、次の3種類です。

- 光触媒成分

- バインダー成分(接着成分)

- その他の成分

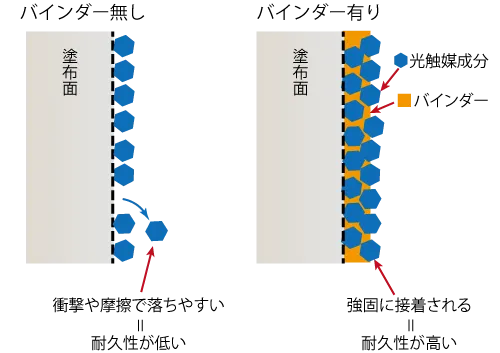

光触媒成分には、酸化金属のナノ粒子が用いられています。光触媒コーティング剤には、酸化金属のナノ粒子が水や溶剤の中に分散している状態で存在しています。牛乳の脂肪分と同じように分散している状態です。それにバインダー成分やその他の成分が添加されています。

酸化金属のナノ粒子は、粒子が細かいので塗布すると隙間に入り込んで、ある程度の耐久性はありますが、掃除をするなどして落ちていきます。それを防止するために、バインダー成分が添加されています。

耐久性の高いバインダー成分が用いられていると、それだけ防カビ効果が長く持続します。

光触媒の種類と防カビ効果の高さ

光触媒の種類によって、防カビ効果の高さが異なります。

光触媒コーティング剤に利用される光触媒の種類

業務用として販売されている光触媒コーティング剤に使用されている光触媒の種類には、主に次のものがあります。

- 酸化チタン

- 銅ドープ酸化チタン

- 窒素ドープ酸化チタン

- 鉄ドープ酸化チタン

- 酸化タングステン

これらの中でもっとも利用されているものが、酸化チタンです。しかし、酸化チタンには防カビ効果はありません。次に、その理由をご説明いたします。

酸化チタンの性質

酸化チタンの結晶構造には、アナターゼ型、ルチル型、ブルッカイト型の3種類あります。光触媒として利用される結晶構造はアナターゼ型です。アナターゼ型が、3種類の中でもっとも利用しやすく、光触媒としての効果も高いからです。

以下、「酸化チタン」と言えば、アナターゼ型のことを指して解説いたします。

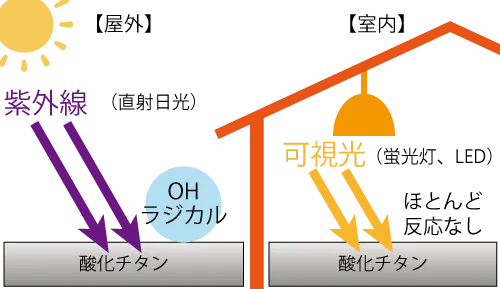

酸化チタンは、紫外線を吸収して高い防カビ効果を発揮します。酸化チタンは、紫外線が当たれば、OHラジカルを発生させます。

ところが、紫外線以外の光はほとんど吸収できないため、紫外線以外の光では防カビ効果がありません。

防カビをしたい場所は紫外線が当たらない

さて、防カビをしたい場所はどこでしょうか?

もちろん、寝室などの室内です。バスルームやトイレ、押し入れなどは、紫外線どころかいつも消灯している状態です。

「寝室といえども、朝日が射して直射日光が入ってくるではないか」と言われるかもしれませんが、直射日光が当たる場所はごく限られた箇所ですし、1日の間でも短い時間です。北側の部屋では直射日光は期待できません。

そういった紫外線が少ない、もしくは紫外線が存在しない部屋では、酸化チタンを使って光触媒コーティングしても、防カビができないのです。

光触媒コーティングをお考えの方は、この酸化チタンの性質を、よくよく覚えておいてください。

可視光応答型光触媒

室内には紫外線がありませんから、酸化チタンでは防カビができないことがわかりました。

室内の光は、LED電球や蛍光灯、白熱球といった照明がほとんどです。そういった照明からは、可視光が出ています。可視光とは、紫色から赤色までの七色の光で、目で見ることができる光のことです。

この可視光を吸収してOHラジカルを発生させることができる光触媒のことを、可視光応答型光触媒といいます。室内の防カビには、少なくとも可視光応答型光触媒を利用することが必須条件となります。

光触媒コーティング剤として実用化されている可視光応答型光触媒の種類は、次のものがあります。

- 銅ドープ酸化チタン

- 窒素ドープ酸化チタン

- 鉄ドープ酸化チタン

- 酸化タングステン

これらはすべて可視光応答型光触媒ですが、「この中のどれを使用してもよい」ということではありません。防カビ効果の高さに差があるからです。

これらの中でもっとも防カビ効果が高い銅ドープ酸化チタンです。

銅ドープ酸化チタンの性質

銅ドープ酸化チタンとは、特許製法で酸化チタンと銅を結合させた成分です。「ドープ」とは、本来は「添加した」という意味ですが、添加しただけでなく結合させていることがポイントです。

先ほど、「酸化チタンは紫外線しか吸収できない」とご説明しましたが、表面に銅を結合させることによって、可視光でも吸収することができるようになります。つまり、可視光に反応してOHラジカルを発生させることができます。

さらに、銅ドープ酸化チタンには特殊な性質があります。それは、酸化チタンに結合した銅は、ナノサイズの酸化銅として存在しますが、それによって光が当たっていなくても触媒効果を発揮します。つまり、光が当たっていなくても防カビができることを意味します。

もちろん光が当たっているときの方が防カビ効果が高いのですが、照明をあまり点灯させない部屋であったり、薄暗い部屋であったりしても、ある程度は防カビができます。

銅ドープ酸化チタンと他の光触媒成分との効果比較

照明の明るさの単位に、ルクス(lx)というものがあります。ルクスの数値が大きいと明るい部屋です。200lxですとトイレや洗面所などの薄暗い部屋です。書籍を読むためには400lx以上は欲しいところです。オフィスで仕事をしているときは、600lx以上の明るさがあります。手術室では1,000lx以上の明るさです。

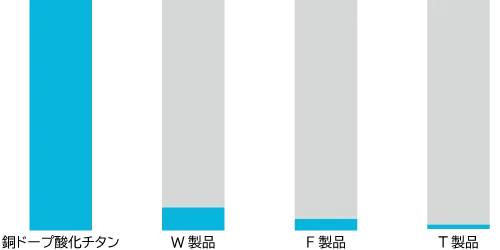

次の図は、200lxの光を当てたときの効果の違いを、銅ドープ酸化チタンを100としたときのグラフです。

ドープ酸化チタンは、200lxという弱い光でも他の光触媒と比較して、10倍以上の効果があります。

バインダーの種類と効果の持続期間

バインダーの種類

光触媒コーティング剤には、光触媒成分とバインダーが主成分となります。バインダーの種類には、次の2種類に分類されます。

- 無機バインダー(アモルファス酸化チタン)

- 有機バインダー

無機や有機とは、簡単に言えば樹脂かどうかの違いです。

無機バインダーは樹脂以外のバインダーを利用しており、主にアモルファス酸化チタンが利用されています。アモルファス酸化チタンとは、非結晶の酸化チタンのことです。アモルファス酸化チタンを液剤にしたものは、乾燥すると塗布面に強固に定着する性質があります。

有機バインダーは樹脂が使用されています。樹脂にもいろいろな種類があります。

有機バインダーは分解される!?

光触媒の性質は、光が当たるとOHラジカルを発生させてカビ菌などを酸化分解する性質が出ることを、先ほどご説明いたしました。

酸化分解される対象は、カビ菌だけでなくバインダーも同様です。つまり、樹脂はOHラジカルによって酸化分解される可能性があるわけです。

樹脂の種類によっては、ナフィオンのように光触媒によって分解されにくいものもありますが、基本的に分解されます。

それに対して無機バインダーは、先ほどアモルファス酸化チタンを用いていることをお伝えしましたが、これも酸化チタンの一種ですからOHラジカルによって酸化分解されません。

つまり、無機バインダーと比べて有機バインダーは、基本的に耐久性が悪いため、有機バインダーを使った光触媒コーティング剤は、防カビの持続期間が短い傾向があります。

メーカーによって公表されている効果の持続期間は異なりますが、無機バインダーを使っている製品は5~10年、有機バインダーを使っている製品は1~3年ほど、長くても5年と思います。

消費者としては、費用を払って光触媒コーティングを導入するわけですから、無機バインダーを使った光触媒コーティング剤を選んだ方が良いわけです。

イリス屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)

弊社の銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング剤は、「屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)」という名称で施工代理店向けに卸販売しています。

光触媒に銅ドープ酸化チタンを、バインダーにアモルファス酸化チタンを使用し、他には水だけですから、完全な無機塗料です。

効果の持続期間は、使用環境にもよりますが、10年以上を目標として開発しました。

銅ドープ酸化チタンとか、アモルファス酸化チタンといった聞きなれない成分ですから、「身体に安全なのだろうか?」と心配になることでしょう。でもご安心ください。屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)は、次の第三者による試験にて安全性が確認されています。

- 急性経口毒性試験

- 皮膚一次刺激性試験

- 皮膚感作性試験

- 変異原性試験

- 重金属等の溶出試験

ご家庭だけでなく、ホテルや介護施設、病院、テーマパーク、食品工場、オフィスなどといった場所でも施工実績があり、多くの方にご利用いただいています。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を使って防カビコーティングを行いたい方は、弊社もしくは弊社施工代理店までご相談ください。室内の防カビ施工に対応した施工代理店一覧は、室内の光触媒コーティング施工代理店をご覧ください。

光触媒の効果の高さと下地保護

効果の高い光触媒は下地の劣化を促進させる

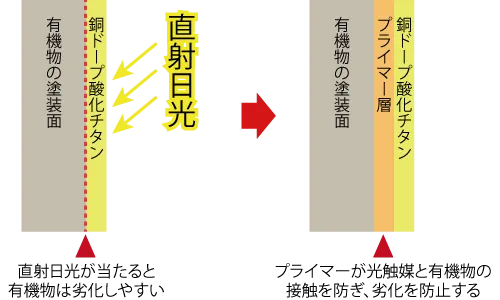

防カビ効果の高いものは、特に直射日光が当たる箇所は、塗布面をも分解して、色あせや変色の恐れがあります。

例えば、壁紙やカーテン、カーペットといったものに光触媒コーティングを行い、そこに直射日光が当たると、光触媒の効果が強く出てしまい、塗布した箇所の色あせや変色が起こる場合があります。

色あせや変色は、「直射日光が当たったらすぐに変色する」というわけではなく、2~3年ほど経過したら、「何となく色あせした」とか「少し茶色っぽくなったような気がする」といったくらいのものです。色物の衣類を外で干していたら、色あせしていくようなものです。

下地の劣化を抑える方法

とは言うものの、色あせや変色を抑える方法もあります。その方法は、次の2種類のうちのどちらかです。

- 光触媒の効果が弱い光触媒コーティング剤を用いる

- 下地保護剤(プライマー)を用いる

前者の方は、選択肢としてはありえません。カビの匂いの消臭や防カビができないと意味がありませんから、効果の弱いものを利用するわけにはいきません。

後者の方法は、直射日光が当たる箇所に光触媒コーティング剤を塗布する前に、下地保護剤(プライマー)を塗布して、光触媒成分が下地に直接触れないようにします。

弊社製品は、屋内用プライマー(AS01)という名称で、施工代理店向けに卸販売しています。

直射日光が当たる箇所にプライマーの塗布が必要とされる光触媒コーティング剤は、それだけ防カビ効果が高いと言えます。

市販されている光触媒コーティング剤の中には、「ワンコート可能」と書いてあるものがあります。ワンコートとは、「プライマーを塗装しないで、光触媒コーティング剤の1回のみのコーティングで済む」という意味です。そういった製品は、施工費用が若干安くなりますが、それだけ防カビ効果が弱いことを意味することを覚えておいてください。

浴室用光触媒コーティング剤

浴室では、使用するときしか照明を点灯させませんし、照明の明るさも暗いです。しかも、温かく湿気も多いため、繁殖力の高い黒カビにとっては、理想の部屋です。

そのような浴室では、銅ドープ酸化チタンを使ったとしても、黒カビの繁殖力が銅ドープ酸化チタンの抗菌力を上回ってしまい、黒カビが発生する場合があります。

浴室を光触媒コーティング剤で防カビしたい場合には、銅ドープ酸化チタンだけでなく、銀イオンを添加して防カビ力を高めた防カビ用光触媒コーティング剤を用います。

もちろん、浴室のカビ対策の基本は換気です。浴室の湿気対策も怠らないようにお願いします。

銀イオンが入った浴室の防カビ用光触媒コーティング剤は、このホームページには掲載しておりませんが、製品として扱っているので、ご利用になられたい業者様はお気軽にご相談ください。

一度カビが発生した箇所は

光触媒コーティングしても再発する場合がある

1度カビが発生した箇所は光触媒コーティングしても再発する場合があることをお伝えしておきたいと思います。

カビが発生すると、カビは根っ子を張ると言われています。光触媒コーティング施工をする前に、カビを漂白剤などの薬剤を使って清掃し、取り除きますが、根っ子が残っている場合があります。

根っ子がある状態で光触媒コーティング施工をしても、根っ子からまたカビが成長してきて、カビが再発することがあるのです。

もちろん、光触媒コーティングに触れている箇所のカビは酸化分解されるので、清掃によって取り除きやすくはなりますが、カビが発生する場合があることは覚えておいてください。

そういったことで、室内の防カビは、できましたら新築のときに行なっておいた方が良いわけです。

光触媒コーティング施工の方法

最後に光触媒コーティング施工の方法をご説明します。

光触媒コーティング施工の流れ

光触媒コーティング施工の流れは次の通りです。

- 家具や備品の移動

- 部屋の清掃

- 養生

- プライマーの塗布

- 乾燥

- 光触媒コーティング剤の塗布

- 乾燥

最初に家具や備品を移動させて、光触媒コーティング剤を塗布しやすくします。

次に清掃を行います。すでにカビが発生している場所では、清掃は大掃除をするくらいに入念に清掃を行います。

新築住宅で引っ越し前であれば、家具などの移動や清掃がほとんど必要ありませんから、施工費用が安くなります。

養生とは、プライマーや光触媒コーティング剤を塗布してはいけない箇所に、ビニールシートを被せたり養生テープを貼り付けたりして、カバーすることです。養生する箇所としては、ガラスや家電製品、照明器具、コンセント、プランターといったものです。

次にプライマーを塗布して乾燥したら、光触媒コーティング剤を塗布します。プライマーは、先ほどご説明したように、光触媒コーティング剤を塗布した箇所に直射日光が当たりそうな箇所のみです。それぞれ2回ずつ塗布します。

乾燥は、それぞれ30分~2時間です。夏場であれば30分、冬場であれば2時間、春や秋の中間期は1時間ほどです。それぞれ塗布するとすぐに乾燥したように見えますが、バインダーが固まるまでしばらく待ちます。

光触媒コーティング剤の塗装機械

光触媒コーティング剤の塗布には、専用の塗装機械を用います。弊社の光触媒コーティング剤には、ABAC(アバック)温風低圧塗装機を用いてください。弊社の光触媒コーティング剤は、ABAC温風低圧塗装機を用いると均一に塗布ができるように、成分調整してあります。プライマーも同様です。

以上、カビ臭い部屋の消臭や防カビを光触媒コーティングで行う場合のポイントを解説いたしました。まとめると次のようになります。

- 部屋の中は紫外線が少ないので酸化チタンは防カビ効果がない。

- 光触媒成分は銅ドープ酸化チタン、バインダー成分はアモルファス酸化チタンを使った製品を使ってくれる業者を選ぶこと。

- バスルーム用には銀イオンが添加されたものを利用すること。

- 直射日光が当たる箇所にはプライマーを用いること。

これらの条件に合致する防カビ効果の高い光触媒コーティング施工をご希望であれば、弊社の製品を扱う施工代理店にご相談ください。室内の防カビ施工に対応した施工代理店一覧は、室内の光触媒コーティング施工代理店をご覧ください。

弊社にご相談いただけましたら、お近くの施工代理店をご紹介いたします。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。