酸化チタンコーティングとは、酸化チタンが使用された液剤を壁面などにコーティング塗装する施工方法です。

酸化チタンは、光触媒の一種で、紫外線が当たることで触れるものを酸化分解する性質があります。

この効果を利用することで、抗菌や抗ウイルス、防カビ、消臭、化学物質の分解といった効果が出ます。また、酸化チタンはこれらの効果が出るときに親水性の効果も出ます。

このような効果のある酸化チタンコーティングは、どのような場面で利用可能なのかをご説明いたします。

酸化チタンの性質と効果

まずは、光触媒の一種である酸化チタンの性質と効果についてご説明します。

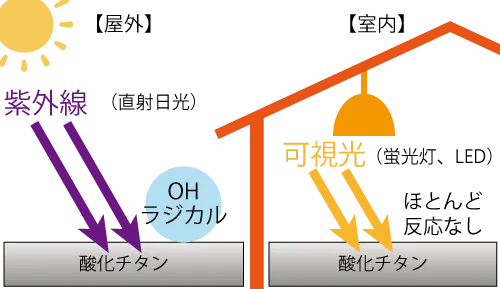

酸化チタンは紫外線が当たるとOHラジカルが発生

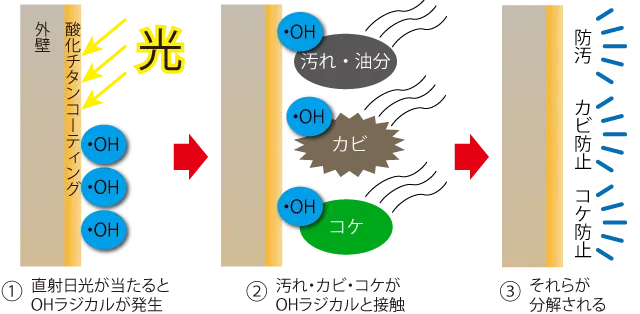

酸化チタンは、紫外線が当たることで表面にOHラジカルという活性酸素を発生させます。OHラジカルは強い酸化力があるので、それに触れるものを酸化分解することが知られています。

OHラジカルは酸化させる性質がありますが、酸化チタンはそれ自体がすでに酸化しているので、成分が変性することはありません。ですので、触媒の効果を発揮します。

この触媒効果は、紫外線という光が当たることによって発揮されるため、「光触媒」という名称が付いています。

酸化チタンの効果

OHラジカルによって酸化分解できるものは、有機物をはじめ、アンモニアや硫黄化合物などがあります。細菌類やウイルスは有機物ですから、OHラジカルによって分解される対象物です。臭いの成分も多くが有機物ですから、分解が可能です。このことから、酸化チタンには次の効果があると言えます。

- 抗菌

- 抗ウイルス

- 防カビ

- 防苔

- 消臭

また、酸化チタンがOHラジカルが発生する状態になると、空気中の水分子を吸着させる性質も出るので、水と馴染むようになります。この性質のことを、親水性といいます。親水性の反対が撥水性です。

酸化チタンコーティングされた場所に付着する汚れが有機物であれば、酸化チタンに触れている部分が分解されます。そして、親水性によってその部分に水が流れ込むと、汚れを浮かせて落とすという効果が期待できます。このような効果のことを、防汚といいます。

酸化チタンコーティングが効果を発揮する場所

光触媒はOHラジカルが発生することで効果を発揮します。酸化チタンは、紫外線が当たることによってOHラジカルが発生するので、紫外線が当たる場所に使用することが基本です。

紫外線が当たる場所と言えば、主に次の2箇所になります。

- 直射日光が当たる場所

- 紫外線ランプなどで紫外線が照射されている場所

直射日光が当たる場所と言えば、外壁や窓ガラス、屋根といった場所になります。紫外線ランプなどによって紫外線が照射されている場所は、特殊な場所になります。ですから、酸化チタンコーティングは基本的に屋外利用ということになります。

屋外では、抗菌や抗ウイルス、消臭といった効果は求められません。また、屋外でも防カビが求められる場所はありますが、その場所は直射日光が当たらないジメジメした場所ですから、酸化チタンコーティングでは効果が発揮されないことが多いです。

そのようなことから、酸化チタンコーティングは塗装面の防汚を目的として利用されます。

酸化チタンコーティングによる防汚のメカニズムと効果

酸化チタンコーティングによる防汚のメカニズムを少し詳しく解説したいと思います。

酸化チタンコーティングによる防汚のメカニズム

次の図をご覧ください。

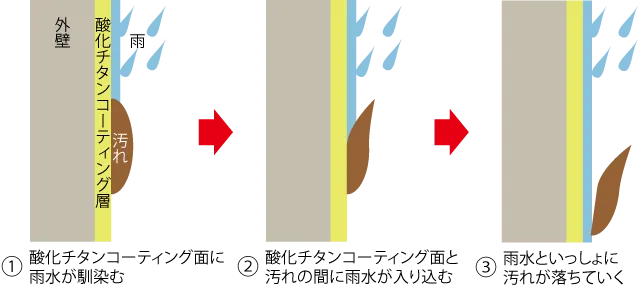

この図は、外壁に酸化チタンコーティングをした図になります。先ほどもご説明したように、酸化チタンコーティングされた箇所に汚れが付着すると、酸化チタンに触れている部分が酸化分解されて、外壁から落ちやすくなります。雨が降ってきて外壁に当たると、汚れと酸化チタンコーティングの間に雨水が入り込んで、汚れを浮かせます。そして、雨水の流れといっしょに汚れも落ちていきます。

このように、外壁に酸化チタンコーティングをしておけば、雨水によって汚れが自動的に落ちていくようになります。この効果のことを、セルフクリーニングといいます。

外壁に汚れが付着する理由は、空気中や雨水中に含まれる油分です。油分が外壁に付着すると、その粘性によって汚れが付着して落ちにくくなります。油分は有機物ですから、酸化チタンによって酸化分解される対象です。油分が酸化チタンによって分解され、汚れが落ちやすくなります。

セルフクリーニングについては「光触媒のセルフクリーニングとは?」もご参照ください。

酸化チタンコーティングによる外壁の防汚効果

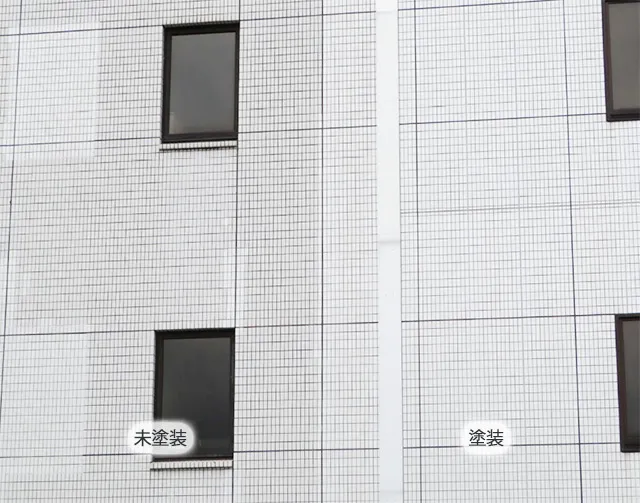

次の写真は、20年ほど前に酸化チタンコーティングをした海辺の建物です。外壁にはタイルが貼られています。左側が未塗装、右側に酸化チタンコーティングをして、防汚効果を試験しました。

この建物の外壁は、20年間の間、まったく清掃をしていませんでしたが、結果は一目瞭然です。酸化チタンコーティングをした側は、明らかに汚れが目立ちません。未塗装の外壁は、色がくすんでいるように見えます。

ちなみに、左側の窓と同じサイズで防汚されている部分は、試しに四角く塗装しておいた部分です。

室内への酸化チタンコーティングは意味があるのか?

酸化チタンに紫外線を照射することで、抗菌や抗ウイルス、防カビ、消臭といった効果を発揮します。これらの効果が求められる場所は、室内であることがほとんどです。

室内に酸化チタンコーティングをすると意味があるのでしょうか?

その答えは、「紫外線が照射されるのでは意味がある」ということになります。しかし、酸化チタンコーティングをして紫外線を照射することはムダに思います。紫外線ランプなどの光源を設置する必要があるのですが、紫外線は目に有害です。ですから、紫外線が漏れないように工夫をしなければいけません。すると、効果を発揮する場所が限定的になります。

室内で上記の効果を得たいのであれば、酸化チタンではなく室内でも効果を発揮する光触媒成分を使ったコーティング剤を利用すべきです。

ちなみに室内で効果の高い光触媒成分は、銅担持酸化チタンです。「室内の抗菌コーティングなら銅担持酸化チタン光触媒コーティングが効果的」をご参照ください。

酸化チタンコーティング剤の成分と耐久性

話を酸化チタンコーティングに戻したいと思います。酸化チタンコーティング施工の方法は、酸化チタンが入った液剤を、外壁に塗装します。その液剤のことを、酸化チタンコーティング剤といいます。

酸化チタンコーティング剤の成分

酸化チタンコーティング剤には、次の成分が添加されています。

- アナターゼ型酸化チタン

- バインダー成分

アナターゼ型とは、酸化チタンの結晶構造の一種です。他にもルチル型やブルッカイト型といわれるものもありますが、光触媒にはアナターゼ型が利用されることが多いです。酸化チタンコーティング剤には、ナノサイズの微細な結晶が用いられます。

バインダー成分とは、接着剤のことです。アナターゼ型酸化チタンは、微細な粉末ですから、それを外壁に付着させたとしても、風で吹き飛んでしまいます。アナターゼ酸化チタンを外壁に付着させたままにするために、接着成分であるバインダーが添加されています。

有機バインダーと無機バインダー

バインダーには、有機バインダーと無機バインダーの2種類あり、どちらかが添加されています。無機バインダーには、主にナフィオンを代表とするフッ素樹脂が用いられています。無機バインダーには、主にアモルファス酸化チタンが用いられています。

フッ素樹脂は有機物ですが、酸化チタンによって分解されにくい性質があります。しかし、ペンキなどの塗料と相性が悪いので、酸化チタンコーティングをした箇所にその上からペンキを塗装すると、ペンキが剥がれ落ちやすいというデメリットがあります。

アモルファス酸化チタンは、非結晶の酸化チタンです。アモルファス酸化チタンは酸化チタンそのものですから、アナターゼ型酸化チタンによって分解されることはありません。また、その上からペンキを上塗りしてもペンキが剥がれ落ちることはありません。

酸化チタンコーティングのバインダーと耐久性の関係

フッ素樹脂バインダーの耐久性は、10年ほどと、割合長く持ちます。その理由は、フッ素樹脂は酸化チタンによる劣化がほとんどないためです。ところが、表面に出てきている酸化チタンは、フッ素によって弾かれてしまって、脱落していくのではないかと思われます。また、フッ素樹脂の中に埋まった酸化チタンは、紫外線が当たらないので光触媒の効果を発揮しにくいものと考えます。そのため、防汚効果が弱くなりやすいと考えます。

それに対して、ゾルゲル法で液剤となったアモルファス酸化チタンは、外壁に付着して乾燥すると強固に定着します。その耐久性は20年以上です。弊社の酸化チタンコーティング剤は、アモルファス酸化チタンを用いていますが、この20年という耐久性は加速試験によって試算した年月ではなく、弊社が実際に施工して20年以上経過しても防汚効果を維持できているという結果の年月です。

アモルファス酸化チタンは、長い年月が経過しても耐久性のあるものとして、実証されています。

酸化チタンコーティングによる外壁の劣化防止

酸化チタンは、有機物を分解する性質があることを述べました。そのため、塗装面が有機物の場合には、塗装面を分解して劣化させてしまう恐れがあります。防汚のために酸化チタンコーティングをしたとしても、塗装面が劣化しては、本末転倒です。

劣化防止の方法もあるので、ご安心ください。

酸化チタンコーティングで劣化しやすいもの/劣化しないもの

酸化チタンコーティングで劣化しやすい外壁は、主に次のものです。

- 樹脂

- ペンキなどの塗料

- 木材

戸建て住宅の多くは窯業系サイディングが用いられています。窯業系サイディングは劣化しにくいのですが、稀に見かける樹脂サイディングは、樹脂が利用されているので、酸化チタンが樹脂を劣化させ色あせが起こります。ペンキも同様に、酸化チタンによって劣化し、色あせが起こりやすくなります。

色あせをしたら、チョークの白い粉が吹き出したようになりますが、このことをチョーキングといいます。看板が経年劣化で白っぽくなっていきますが、その現象がチョーキングです。

直射日光は強い紫外線が当たるので、酸化チタンが強く活性化し、外壁をも劣化させてしまうほどの性能を持ちます。しかし、チョーキングはすぐに起こるわけではなく、酸化チタンコーティングをしてから2~3年後にチョーキングが発生し始めて、劣化が加速されていることが判断できます。

ですので、酸化チタンコーティングをするときに劣化防止をし忘れていたら、2~3年後にお客様からクレームが入り始めることになります。劣化防止の方法は、後ほどご説明します。

酸化チタンコーティングで劣化しない外壁は、次のような材質の外壁です。

- タイル

- 石材

- 漆喰

- セメントやコンクリート

- 石膏ボード

- ガラス

ただし、これらの材質の外壁であったとしても、その上からペンキが塗られていたら、ペンキは劣化しますから劣化対策が必要です。

また、ガラスは酸化チタンコーティングをすると、見る角度によって酸化チタンによる光の屈折で虹色のまだら模様が出てしまう場合があります。また、酸化チタンではガラスでは親水性が得られにくいという性質があります。そのため、ガラスに防汚コーティングをしたい場合は、タングステン担持酸化チタンを用いることをおすすめします。

ガラスの防汚コーティングについては、「窓ガラスを防汚コーティングするなら効果が高く長持ちするコーティング剤を選ぶこと」をご参照ください。

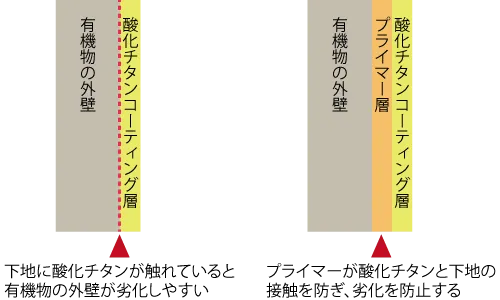

下地の劣化防止方法

下地が樹脂やペンキなどの有機物の場合は、酸化チタンコーティングをする前に、劣化防止のための下地保護剤(プライマー)を塗装しておきます。次の図をご覧ください。

下地がペンキや樹脂などの有機物の場合、下地に酸化チタンが触れていると、それらが劣化しやすくなります。劣化するとチョーキングが発生します。

それを防ぐ方法は、プライマーを塗装し、その上から酸化チタンコーティングをすることです。プライマーを塗装することで、酸化チタンと下地が直接触れることを防いでくれるので、下地の劣化を防止できるわけです。

以上、酸化チタンコーティングによる外壁の防汚について解説いたしました。まとめると、次のようになります。

酸化チタンコーティングは、紫外線によってさまざまな効果を発揮するのですが、紫外線が当たる場所は直射日光が当たる場所ですから、外壁の防汚への利用が現実的です。直射日光が当たる場所は、強い紫外線によって酸化チタンが強く活性化するため、樹脂やペンキなどの有機物の劣化が加速され、2~3年でチョーキングが発生します。

そのような腐食を防ぐ方法は、酸化チタンコーティング塗装をする前に、下地保護剤(プライマー)を先に塗装しておき、その上から酸化チタンコーティングを行います。

外壁の酸化チタンコーティングのご依頼は、弊社もしくは弊社の施工代理店までお気軽にご相談ください。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。