外壁用光触媒コーティング剤とは、外壁にクリア塗装ができる防汚コーティング剤です。

光触媒を利用することで、光が当たると汚れを分解したり、雨水で汚れが流れていったりすることができます。

この記事では、光触媒の防汚効果のメカニズム、酸化チタンコーティングが効果を発揮する場所や効果の無い場所、施工の注意点など、酸化チタンを使った光触媒コーティング剤の基礎知識を、いろいろと解説いたします。

酸化チタンコーティングは、使用場所を誤ると、効果が無かったり、景観を損ねたりして、クレームになることがあります。

酸化チタンコーティングを提案されている方、酸化チタンコーティング施工を新規事業として取り入れたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

光触媒による防汚効果

光触媒にはいろいろな効果がありますが、その一つとして防汚効果があります。防汚効果とは、汚れを落とす効果のことです。光触媒を外壁に利用することで、外壁の汚れを防止することが期待できます。

光触媒による汚れの分解

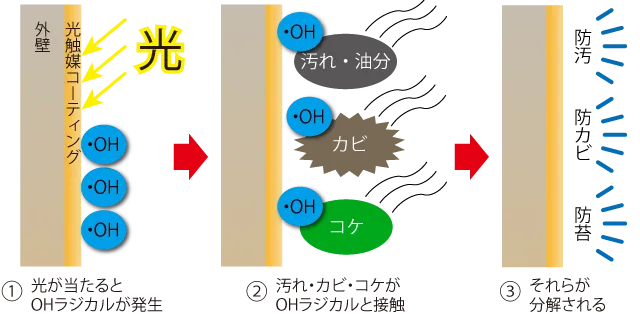

光触媒とは、光が当たると汚れを分解する性質をもつ物質のことです。汚れと言っても、有機物などを酸化分解する性質を持ちます。

酸化分解とは、酸化させて分解することです。分解していったら、最後には水と二酸化炭素などになり、汚れが消えていきます。

外壁の汚れは、空気中の油分の汚れやPM2.5といった有機物の汚れが付着し、場所によってはカビやコケが繁茂して緑汚れになる場合があります。光触媒に光が当たるとそれらの有機物を酸化分解してくれます。

ただし、光触媒の効果は、光触媒の種類や光の強さによって異なります。また、マイクロサイズ以上の大きさのものは、分解にかなり時間がかかるため、実質的に分解できません。

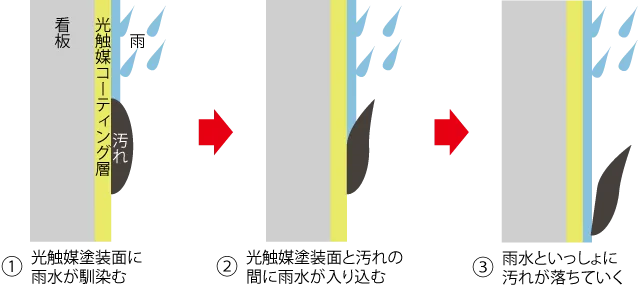

光触媒による親水性

親水性とは、水と馴染む性質のことです。光触媒を外壁に塗布すれば、外壁が水に馴染むようになるので、外壁に付着した汚れと外壁の間に雨水が入り込みます。すると、汚れが雨水で浮いてきて、雨水の流れといっしょに落ちていきます。

晴の日であれば、光触媒によって汚れが分解されます。そして雨になって、分解された汚れが落ちていきます。

外壁の汚れは、空気中や雨水中の油分が外壁に付着することが原因です。油分が無く、単に埃が付着しただけであれば、風が吹いたら落ちていきます。空気中や雨水中には油分が含まれており、それが外壁に付着するので、外壁が油分による粘性を持ちます。

光触媒は油分を酸化分解してくれるので、汚れが落ちやすくなります。このように、雨水によって自動的に汚れが落ちていく性質のことを、セルフクリーニングといいます。

ただし、セルフクリーニングの効果を得るためには、性能の高い光触媒コーティング剤を選び、かつ塗装を均一に行う必要があります。性能の低いものを選んだり、塗りムラがあったりすると、汚れが目立ってくることが多いです。また、雨が当たらないとセルフクリーニング効果が発揮されません。

なぜ外壁には酸化チタンが良いのか?

光触媒にはいろいろな種類があります。光触媒としてもっとも利用されている成分は、酸化チタンです。ここでは、酸化チタンが外壁の防汚に最適であることをご説明します。

光触媒として利用される酸化チタンとは?

酸化チタンは、金属であるチタンが酸化したものです。チタンは指輪やハンコなどに利用される金属です。チタンが酸化して、酸化チタンになったもので、それがナノサイズの結晶にしたものを、光触媒として利用されます。

酸化チタンの結晶構造にはいくつかの種類があり、光触媒として主に利用されるものがアナターゼ型といわれるものです。

外壁を光触媒コーティングする場合は、ナノサイズのアナターゼ酸化チタンの微粉末が含まれる液剤を、スプレーガンで塗布します。

酸化チタンは紫外線に強く反応する

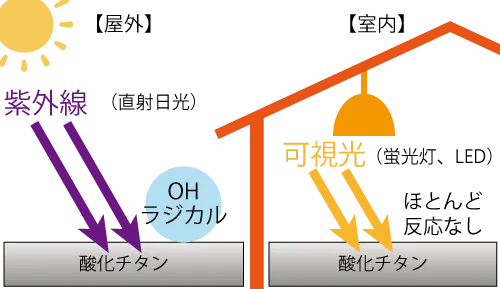

酸化チタンに光が当たると防汚効果を発揮するわけですが、どのような光が当たっても反応するわけではありません。

酸化チタンが反応する光の種類は、紫外線です。紫外線とは、あの日焼けをするUVのことです。UVカットの化粧品の成分を見ると、酸化チタンが入っていることが多いです。酸化チタンは、UVを吸収するので、化粧品に添加されています。

さて、酸化チタンが紫外線を吸収すると、表面にOHラジカルと言われる活性酸素を発生させます。OHラジカルは強い酸化力を持つので、外壁に付着した油分を分解します。

屋外は直射日光が当たります。直射日光の中には、多くの紫外線が含まれているので、外壁に酸化チタンコーティングしておけば、防汚効果を発揮してくれます。

酸化チタンに紫外線以外の光、例えば青色や水色、緑色、赤色、赤外線といった光が当たっても、ほとんど反応を示しません。ですので、「酸化チタンは、紫外線が当たることで防汚効果を発揮する」ということを覚えておいてください。

室内に酸化チタンコーティングをしたら抗菌ができるのか?

酸化チタンは、紫外線が当たって活性化すると、油などの有機物を分解します。つまりは、カビ菌やウイルス、部屋の中の臭いなども有機物ですから、「酸化チタンを室内にコーティング塗装しておけば、抗菌や防カビ、消臭ができるのではないか?」と考えられます。

室内に、酸化チタンが反応する紫外線が照射されていたら、もちろん抗菌や防カビ、消臭といった効果を発揮します。

この記事をお読みになられている皆様の部屋では、紫外線が照射されているでしょうか?

もちろん、ほとんど紫外線は存在しないはずです。紫外線が多量に発生していたら、日焼け止めをしないといけません。そういったことで、酸化チタンは室内ではほとんど効果がありません。

また、室内は光がとても弱いので、光触媒が効果を発揮しにくい環境です。特に、明るさが200lxほどの薄暗い部屋では、ほとんどの光触媒が効果を発揮しません。ましてや、紫外線で反応する酸化チタンは、効果はほぼゼロです。

「室内では、酸化チタンは効果なし」と覚えておいてください。

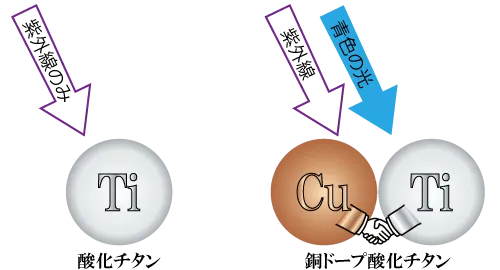

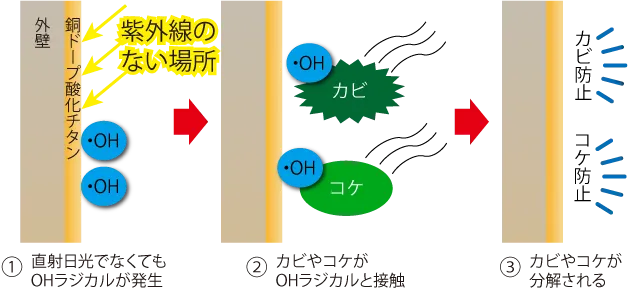

ちなみに、200lxほどの暗い部屋で抗菌や防カビ、消臭などといった効果を光触媒に求める場合には、銅ドープ酸化チタン(銅担持酸化チタン)を使った光触媒コーティング剤をご利用ください。

銅ドープ酸化チタンですと、紫外線はもちろんのこと、紫色や青色、水色(シアン)といった可視光にも反応して抗菌や防カビ、消臭効果などを発揮してくれます。

酸化チタンと銅担ドープ化チタンの違いについては、「酸化チタンと銅ドープ酸化チタンが反応する光の波長や性質の違い」をご覧ください。

ガラスの防汚コーティングにはタングステン担持酸化チタン

防汚効果が求められる場所は、外壁だけではありません。窓ガラスやカーテンウォール、太陽光パネルなどのガラス面も防汚効果が求められます。

ガラス面を親水性による防汚コーティングをしたい場合は、酸化チタンですと少し都合が悪くなります。その理由は、酸化チタンは屈折率がダイヤモンドよりも高いために、ガラス面の塗布に失敗すると、ガラス面を見る角度によっては虹色の色ムラが出てしまうからです。

窓ガラスから外を見たときに、うっすらと虹色が出ていたら気になる人もいるので、クレームになることもあります。そのため、薄く塗装することになりますが、すると酸化チタンだけですと親水性効果が弱くなってしまうのです。

そこで、ガラスの防汚コーティングには、防汚効果と親水性が高いタングステン担持酸化チタンを用いてください。

タングステン担持酸化チタンについては、「窓ガラスを防汚コーティングするなら効果が高く長持ちするコーティング剤を選ぶこと」をご参照ください。

有機物の外壁に光触媒コーティングするなら

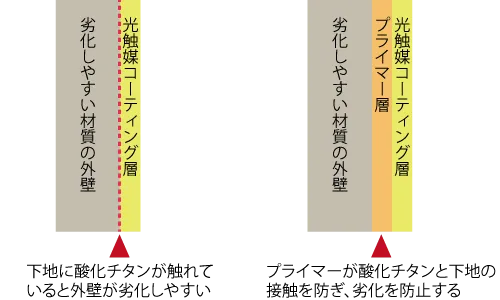

下地保護剤が必要

酸化チタンは紫外線が当たると活性化して、有機物を酸化分解することをお伝えしました。さて、酸化チタンコーティングする場所が、塗料や樹脂などの有機物ですと、それらはどうなるでしょうか?

ご想像通り、塗料や樹脂の表面を分解し、劣化させてしまいます。この対策をご説明します。

酸化チタンが外壁を劣化させる

この外壁の劣化については、とても大切なことですから、もう少し詳しくご説明したいと思います。防汚効果を求めて酸化チタンコーティングをしても、外壁を劣化させてしまっては、本末転倒です。

さて、酸化チタンは紫外線が当たることで有機物を分解します。酸化チタンコーティングした箇所が有機物でできていたら、それを分解します。ただし、マイクロサイズ以上の大きなものは分解し切ることは実質的に不可能ですから、外壁がボロボロになって落ちていくことはありません。

外壁を分解したとしても、ごく表面だけですから、それが粉になって落ちていくときに、酸化チタンも落ちていってしまいます。そのようにして、酸化チタンの防汚効果も無くなってしまいます。

酸化チタンによって分解する外壁の材質

酸化チタンによって分解される主な材質は次の通りです。これら以外のもので気になる材質があれば、弊社までご相談ください。

- ペンキなどの塗料

- 樹脂製の外壁

- 有機の防水塗料

- 木材

- 樹脂製の目地

ペンキなどの塗料が劣化すると、色あせが起こります。また、さらに劣化がすすむと、チョーキングと言って、白い粉が吹き出したようになります。ペンキが紫外線で劣化すると、白っぽく変色することがあります。古い看板などは白っぽくなります。光触媒によって、そのような現象が起こることが加速されるわけです。

何も対策しなかったと言っても、劣化が実感できるまでには、2~3年ほどかかります。ですので、お客様の施工を行ったら最初は「外壁が汚れなくなった」と喜んでいただけるのですが、2~3年ほど経過してから、色あせが起こり、クレームになることがあるのです。

下地の劣化を防ぐ下地保護剤(プライマー)

酸化チタンコーティングによる下地の劣化を防ぐ方法は、2種類あります。

- 酸化チタンの濃度を低く抑えること

- 下地保護剤(プライマー)を予め塗装しておくこと

下地保護剤とは、酸化チタンコーティングを行う下地が、酸化チタンと直接触れないようにするために、予め塗装しておく液剤のことです。成分は、主にアモルファス酸化チタンが用いられています。

アモルファス酸化チタンは、結晶構造を持たないので、光触媒の効果が無い酸化チタンです。これを塗装しておけば、触媒効果のあるアナターゼ酸化チタンが下地に直接触れないので、下地の劣化を防ぐことができるのです。

ただし、本当に下地を保護できる下地保護剤を開発することは、開発してきたメーカーだから言えることなのですが、とても難しいのです。

酸化チタンコーティングによる外壁の防汚は、本当に劣化防止ができる下地保護剤とセットで効果を発揮します。

いくつもの酸化チタンコーティング剤メーカーが、事業から撤退していった理由は、本当に劣化防止ができる下地保護剤の開発ができなかったことにありました。

その点、弊社はたまたま運よく劣化防止効果の高い屋外用プライマーASS01を開発できました。

屋外用プライマーASS01が開発できたので、弊社の外壁用光触媒コーティング剤は防汚効果を高めることができました。

屋外用プライマーを開発できなかった光触媒コーティング剤のメーカーは、下地の劣化防止と防汚効果のジレンマにより、撤退を余儀なくされたわけです。

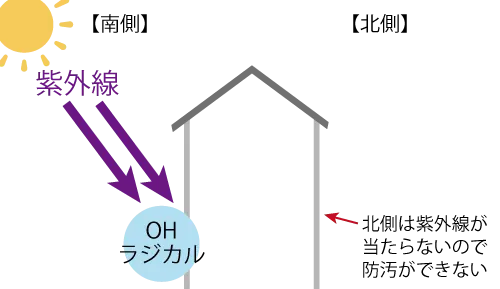

北側の外壁には可視光応答型光触媒を利用すること

いくつかの酸化チタンコーティング剤メーカーが事業から撤退していった、もう一つの理由をご説明したいと思います。それは、北側の外壁の防汚についてです。

北側の外壁に求められる効果は防カビや防苔

北側の外壁、特にジメジメした場所の外壁では、防汚効果も求められますが、防カビや防苔(ぼうたい)の効果が求められます。

別荘地では、湿気が多いところに住宅が建てられています。また、周りには木がたくさん生えていますが、そういった場所の住宅の直射日光が当たりにくい外壁には、カビや苔が発生しやすいです。

カビや苔も有機物ですから、酸化チタンコーティングで防止できそうに思います。しかし、この記事で何度もご説明しているように、酸化チタンは紫外線が当たることで効果を発揮します。

ところが、北側のジメジメした外壁には、直射日光が当たりませんから、防汚効果も弱くなってしまい、カビや苔が発生することがあるのです。

北側の外壁には、紫外線で反応する酸化チタンではなく、可視光で反応する可視光応答型光触媒を使用することが大事です。

可視光応答型光触媒とは?

可視光応答型光触媒とは、目に見える光で反応する光触媒のことです。可視光とは、青色や水色、緑色、黄色などの目で見ることができる光のことです。

北側の外壁には、紫外線が当たらないとしても、可視光は当たります。ですから、可視光応答型光触媒でコーティング塗装しておくことで、防カビや防苔ができそうです。

しかし、どのような可視光応答型光触媒を利用しても効果があるとは言えません。なぜなら、光触媒の週類によって、効果の高さが異なるからです。

光触媒コーティング剤として実用化されている可視光応答型光触媒の中で、もっとも触媒効果の高いものは、先ほどご説明した銅ドープ酸化チタンです。

可視光応答型光触媒の詳細については、「酸化チタン光触媒と可視光応答型光触媒の性質の違い」をご参照ください。

外壁の酸化チタンコーティング施工

最後に、外壁の酸化チタンコーティング施工についてご説明したいと思います。酸化チタンコーティングは、専用の塗装機械を用います。

ブロワーとスプレーガン

光触媒コーティング剤は、ペンキなどの塗料とは違って、粘性の低い液剤です。光触媒コーティング塗装をする場合に、風が少しでも吹いていたら、噴霧した光触媒コーティング剤が風に流されてしまって、均一に塗装ができません。

そこで、スプレーガンには、噴霧する液剤を包み込むようにエアーカーテンが噴き出す、特殊な機構を持つものを利用します。また、ブロワーには温風が出るものを利用します。温風が出ることで、噴霧した光触媒コーティング剤が素早く乾くからです。

この特殊なスプレーガンと温風が噴き出すブロワーがセットになった温風低圧塗装機というものがあります。弊社ではいろいろな温風低圧塗装機を試したところ、ドイツのABAC(アバック)社製のものが最適でした。

弊社の光触媒コーティング剤は、ABAC(アバック)温風低圧塗装機で均一な塗装ができるように成分を調整しています。

光触媒コーティング施工を事業化される方には、コンパクトサイズであるABAC温風低圧塗装機SG-91を推奨しています。

塗装の流れ

光触媒コーティング剤の塗装は、ABAC温風低圧塗装機を用い、次の流れで行います。

- 塗装面の高圧洗浄

- 乾燥

- 光触媒コーティング剤を塗装しない箇所の養生

- 下地保護剤(プライマー)の塗装(1回目)

- 乾燥

- 下地保護剤(プライマー)の塗装(2回目)

- 乾燥

- 屋外用光触媒コーティング剤(BX01)の塗装(1回目)

- 乾燥

- 屋外用光触媒コーティング剤(BX01)の塗装(2回目)

- 乾燥

必要に応じて、この施工の前に足場の設置などを行います。また塗装前に、光触媒コーティング剤を塗装しない箇所を養生しておきます。養生する主な箇所は、次の通りです。

- 街灯

- 屋外コンセント

- 窓ガラス

- 植木

- 自動車

植木や自動車は、光触媒コーティング剤が飛び散ってかかってしまわないように、念のため行います。近隣と密接している外壁への塗装では、近隣へのご説明と養生も必要となる場合があります。

以上、外壁用光触媒コーティング剤として酸化チタンを用いることをご説明いたしました。

注意点をまとめますと、次のようになります。

- 酸化チタンは紫外線が当たらないと効果なし

- 北側の外壁には銅ドープ酸化チタンを用いること

- ガラス面の防汚にはタングステン担持酸化チタンを用いること

- 下地が有機物の場合には、先に下地保護剤を塗布すること

- 塗装にはABAC温風低圧塗装機を用いること

外壁の光触媒コーティング施工をお求めの方は、弊社もしくは弊社の業務用製品を扱う施工代理店までご相談ください。

光触媒コーティング施工を新規事業として取り組まれたい企業様も、弊社までお気軽にご相談ください。弊社では、施工講習会の開催や施工機材の販売、チラシのデザインなどの営業ツールのご提供、弊社ホームページへの掲載など、販売代理店様がスムーズに事業化ができるようにご支援しております。

詳しくは、光触媒コーティング施工代理店募集のご案内をご覧ください。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。