コンクリート打ちっぱなしの部屋は、独特の質感が好きな人が多く、高価でおしゃれな建物のように見えます。

コンクリート打ちっぱなしの部屋に住むことに憧れている人も多いことでしょう。

しかし、コンクリート打ちっぱなしの部屋は、湿気対策をしておかないと、湿気の多い部屋では住んでからすぐにカビに悩まされることがあります。

特に1階の北側の部屋や地下では、新築の家でもカビが発生しやすいです。

この記事では、室内のコンクリート打ちっぱなしのカビ対策の方法や防カビコーティングについて、防カビコーティングとして効果の高い銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティングや施工方法などをご紹介します。

光触媒コーティング剤の種類によっては、防カビ効果がほとんど無いものもあります。コンクリート打ちっぱなしの防カビをしっかり行いたい方は、しっかりお読みいただけたらと思います。

コンクリート打ちっぱなしのカビ対策=湿気対策

最初に、「カビ対策の基本は湿気対策」であるこをお伝えしたいと思います。光触媒コーティングにも、限界があるからです。

室内コンクリートにカビが発生する原因と兆候

コンクリート打ちっぱなしの部屋に住みたい人は、コンクリートの性質を理解してからにした方が良いです。なぜなら、コンクリートは打設したあとから2~3年ほどは水分が抜け切らない場合があるからです。

水分が抜けきらない場合には、コンクリートの内部から湿気が出てきます。コンクリートがひんやりと湿気ているように感じることもあります。この湿気が、カビの発生原因となります。

食べ物にカビが発生すると、表面にフカフカのカビが出たり、黒い斑点が付いたりしますが、コンクリート打ちっぱなしの場合は、そのようなカビが見えないところ、コンクリートの孔の中で発生します。そして、カビの臭いが部屋の中に漂い始めるのです。カビの臭いが漂い始めていたら、すでにカビがコンクリート打ちっぱなしのあちこちで発生しているものと思います。

「新築の家だからカビは大丈夫」と思う方も多いのですが、実は新築住宅の方がカビが発生しやすい場合もあるのです。

コンクリート打ちっぱなしのカビ対策の基本は換気

コンクリート打ちっぱなしのカビ対策は、部屋の換気による除湿です。通気性の悪い部屋はカビが発生しやすくなるので、部屋の中を換気して、湿度を下げることです。

戸建て住宅では、シックハウス対策で24時間換気が義務付けられていますから、コンクリート打ちっぱなしの部屋も換気がなされています。しかし、梅雨であれば部屋の中の湿度が下がらないこともあります。

カビは相対湿度が60%を超えてくると発生しやすくなります。梅雨のシーズンでは、部屋の中の湿度が80%を超えることもあるので、換気をするだけでは、室内に湿気を呼び込んでいる場合もあります。

また、冬場であれば部屋を暖房で温めるので、相対湿度は下がりやすいと思います。しかし、コンクリート打ちっぱなしは部屋の温度よりも低いので結露しやすいです。また、部屋の中で加湿器をつけたり、鍋料理をしたりすることで、部屋の湿度が上昇し、結露も激しくなります。

冬場でも換気をしておかなければ、コンクリートが湿気を吸い込んでいって、ずっと湿気たような状態が続き、カビが繁殖しやすい状態になります。

マンションのコンクリートの場合

マンションは、コンクリートで建てられた建物になります。コンクリートに壁紙が張られていたとしても、その中はコンクリートですから、湿気が出てきています。また、築年数が3年を超えても、コンクリートはいつも冷たいので、冬場では結露しやすく、カビの温床となります。

マンションの場合には、コンクリート打ちっぱなしかどうかに関係なく、防カビコーティングをおすすめします。

室内のコンクリート打ちっぱなしに

防水コーティングすると良い?

コンクリートの湿気対策としては、先ほどご説明したように、換気をすることが基本です。そして、部屋の湿度を下げるようにしてください。

しかし、梅雨時は部屋の湿度が高くなりますし、冬はコンクリートが結露してその水を吸っていきます。そこで、コンクリート打ちっぱなしの湿気対策として、表面にコンクリート専用の防水コーティングをする方法があります。

弊社でも、コンクリート外壁用として、コンクリート用プライマー(セラミックプライマー)を販売しています。

しかし、新築住宅の室内のコンクリート打ちっぱなしに、防水コーティングをすることはあまりおすすめしません。その理由は、コンクリートの湿気が放出されないからです。

新築住宅のコンクリート内部から湿気が抜けていくためには2~3年ほどかかります。コンクリートは湿気を吸い込みやすい性質があるので、表面が乾いていても、内部は湿気ていることが多いのです。防水コーティングをすると、湿気が出ていくことを防いでしまうので、その湿気が出切るまでは防水コーティングはおすすめしません。雨水が当たる外壁には防水コーティングをすることをおすすめします。

光触媒コーティングによる防カビ

コンクリート打ちっぱなしの湿気対策として、換気を行うことを基本としつつ、コンクリート打ちっぱなしの表面に防カビコーティングをすることをおすすめします。防カビコーティングには、次のことが求められます。

- 防カビ効果が高い

- 防カビ効果が長期間持続する

- コンクリート打ちっぱなしの景観を損ねないようにクリア塗装ができる

クリア塗装とは透明な塗装のことです。これら3つの条件を満たすものとして、光触媒コーティングをおすすめしています。

光触媒コーティングのメリット

防カビコーティングにはいろいろな種類がありますが、主なものとしては次の3種類です。

- 防カビ剤のコーティング

- 銅イオンのコーティング

- 光触媒コーティング

防カビ剤や銅イオンは効果の持続期間が短い

防カビ剤や銅イオンのものは、それらがコーティング剤から溶け出してきて、カビの繁茂を抑制したり抗菌したりしてくれます。光触媒コーティングでは、光触媒がカビ菌を分解します。

防カビ剤や銅イオンのものは、成分が溶けだしていくわけですから、防カビ成分を使い果たしたら効果がなくなります。効果の期間はコーティング剤によって異なり、短いもので1年ほど、最長3年ほどのものが多いです。その効果が切れる前に再塗装をしないといけません。

もちろん、メーカーによってはそれよりも効果の持続期間の長いものもありますが、デメリットもあります。他社製品一つひとつの批判は避けたいと思います。

光触媒の効果は半永久的

それに対して光触媒コーティングは、光触媒そのものは触媒効果を発揮するので、カビ菌を分解しても効果が落ちることはありませんから、効果は半永久的です。コンクリート打ちっぱなしに光触媒成分が付着している限り、防カビをし続けてくれます。

光触媒コーティングのメリットは、防カビ効果の持続期間が長いことです。効果を保証するものではありませんが、また利用条件によって異なりますが、弊社の光触媒製品であれば、使用条件によって10年~20年ほど効果が持続します。防カビ剤や銅イオンコーティングの一般的な製品の効果期間よりも、実に3倍以上の持続期間があります。

光触媒コーティング剤の効果の持続期間が長くなるための条件は、バインダー(接着成分)に無機バインダーが使用されていることです。弊社製品は、室内コンクリート用は無機バインダーを使用していますから、効果が10年以上持続します。

光触媒の防カビ効果のほどは?

光触媒コーティングは持続期間が長いことが判りました。では、「防カビ効果の高さはどうなのか?」ということになります。

覚えておいてもらいたいことは、光触媒の種類の選択を誤ると、防カビ効果がまったくない場合があることです。間違った光触媒の種類を選んでしまい、光触媒コーティングをしても「カビが発生してしまった」というクレームを受ける業者が後を絶ちません。そういったこともあり、ネット上では「光触媒は防カビ効果が無い」という噂も流れているほどです。

防カビ効果が無い光触媒の種類は、その代表が「酸化チタン光触媒」です。反対に、室内コンクリートを強力に防カビをしてくれる光触媒の種類もありますから、ご安心ください。

なぜ酸化チタン光触媒では防カビができないのか?

酸化チタン光触媒に防カビができない理由は、紫外線が当たると強力に防カビができる成分だからです。ではなぜ、コンクリート打ちっぱなしの防カビが出来ないのかをご説明しますと、その理由は室内だからです。

室内のコンクリート打ちっぱなしには、紫外線がほとんど当たることがありません。

もし紫外線が当たるとするならば、窓際の昼間に一部直射日光が当たっている箇所か、室内で紫外線ランプを点灯させているときくらいのことです。

カビが発生する場所というのは、直射日光が当たらない北側の部屋が多いことでしょう。また、室内で紫外線ランプを点灯させている人は、ほとんどいません。

紫外線ランプは、厨房などで天井に向けて照射されている、青い光が出ているランプのことです。

ましてや、昼間はカーテンを閉めていますし、夜は日光が出ていません。室内のコンクリート打ちっぱなしに当たる光は、蛍光灯やLED照明といった電灯の光です。これらの光にはほとんど紫外線が含まれていませんから、室内では紫外線がほとんどゼロなのです。

ですので、室内では紫外線がありませんから、コンクリート打ちっぱなしに酸化チタン光触媒をコーティング施工しても、「カビが発生した」というクレームが相次ぐわけです。

反対に、酸化チタンは直射日光が当たる外壁コンクリートの防カビには効果を発揮します。

室内コンクリートでも防カビ効果が高い光触媒は「銅ドープ酸化チタン」

そこで「室内の光でも防カビができる光触媒の種類はどういったものがあるのか?」ということですが、次の光触媒の種類が、光触媒コーティング剤として実用化されていて、室内の光でも防カビができるかもしれない成分です。

- 銅ドープ酸化チタン

- 窒素ドープ酸化チタン

- 鉄ドープ酸化チタン

- 酸化タングステン

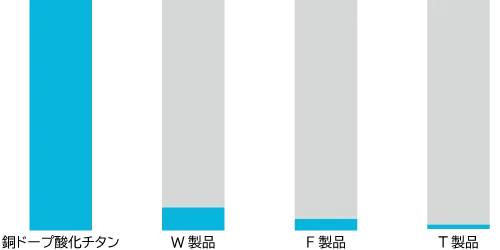

銅ドープ酸化チタンの性能は10倍以上

これらの中でもっとも防カビ効果が高い光触媒は銅ドープ酸化チタン(銅担持酸化チタン)です。

他のものはどうかと言いますと、弊社の調査にて他の光触媒と比べて銅ドープ酸化チタンは10倍以上の防カビ効果があることを確認しました。他の光触媒は、銅ドープ酸化チタンと比べて防カビ効果が1/10以下ですから、防カビができるかどうか怪しいものもあります。

他社製品で、手術室くらいの明るさの光を当てて「菌が減りました」と豪語している製品もありますが、その製品では夜のリビングくらいの暗さですと、おそらく防カビ効果は期待できないと思われます。

このように、光触媒の種類によって、室内でも効果の高さに大きな差があります。

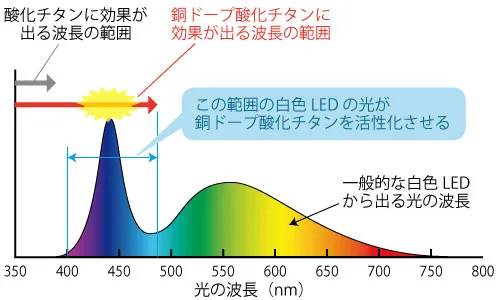

銅ドープ酸化チタンが反応する可視光領域

銅ドープ酸化チタンとは、酸化チタンにナノサイズの酸化銅を結合させた成分です。すると、今まで紫外線にしか反応しなかった酸化チタンが、紫色や青色、水色(シアン)の色の光にも反応して、防カビができるようになります。

次の図をご覧ください。これは一般的な白色LEDから出ている光のスペクトルに、酸化チタンと銅ドープ酸化チタンの反応する波長(矢印)を加えたものです。

酸化チタンは波長が400nm(紫色)よりも短い波長にしか反応しません。その波長の光は白色LEDから出ていませんから、酸化チタンでは白色LEDの光で防カビができません。それに対して銅ドープ酸化チタンであれば、白色LEDから出る光のシアン(水色)までの光に反応するので、白色LEDの光で防カビ効果が期待できます。

銅ドープ酸化チタンの特殊性能「光が当たっていなくても防カビができる」

また、銅ドープ酸化チタンは他の光触媒には存在しない性質があります。それは、光が当たっていないときでも防カビができるという性質です。

酸化チタンに結合されたナノサイズの酸化銅が、光がなくても触媒効果を発揮することによって、光がなくても防カビ効果があるようなのです。

銅ドープ酸化チタンを使えば、室内の電灯が点灯しているときはもちろんのこと、夜間の消灯時でも室内コンクリートを防カビしてくれます。コンクリート打ちっぱなしを強力に、なおかつ長期間防カビしたい場合は、銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティングがおすすめです。

銅ドープ酸化チタンを使った屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)

弊社製品は、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)です。この製品は、弊社が世界で初めて銅ドープ酸化チタンを発見し、光触媒コーティング剤として実用化したときの製品に改良を重ねたものです。

光触媒コーティング剤を製造しているメーカーは少ないですが、他社の光触媒製品と比べて、次のような特長があります。

- 銅ドープ酸化チタンを世界で初めて採用

- 成分が安定していて析出しにくいので光触媒コーティング剤の長期保管が可能

- 弊社独自の特許技術により製造しているので液剤の価格が安い

- コンクリート以外にも、いろいろな材質のものに塗装ができるように成分を調合

- 無機バインダーを採用しているので耐久性が高い(条件によっては10年以上効果が持続)

- ABAC(アバック)温風低圧塗装機との組み合わせで、均一な塗装が可能

- クリア塗装ができる

防カビコーティングのタイミング

光触媒コーティングに限らず、防カビコーティングをするタイミグをご説明します。結論から申しますと、住宅を新築したばかりの時が防カビコーティングのタイミングです。

多くの人は、新築住宅を購入されたら、「新築の家だからカビが生えない」とお考えのことと思います。ですので、カビが生えたり、カビの臭いが充満したりして、「防カビコーティングが必要だ」と気づかれる方がとても多いです。

カビが発生したら、それを除去してから防カビコーティングをしますが、コンクリートは多孔質なので、カビ対策が大変なのです。漂白剤を使用してカビを除去するとしても、漂白剤がしみ込んでいってしまうので、漂白剤の使用量が多くなります。一定の時間換気を行うと問題ないと思いますが、あまり気分が良いものでもありません。一度カビが発生すると、カビは根っ子を張ると言われています。根っ子の中まで清掃ができるわけではありませんから、防カビコーティングをしていても、カビが発生する場合もあります。

新築したばかりの住宅で引っ越し前であれば、家具の移動がありませんし、養生も少なくて済みます。また、入念な清掃は必要なく防カビコーティング塗装ができるので、施工費用が安くなります。

防カビコーティングは、できれば新築住宅を建てたタイミングで行なうことをおすすめします。

光触媒コーティング剤の施工方法

光触媒コーティングの施工は、光触媒コーティング剤を専用の塗装機械とスプレーガンを用いて塗装します。ですので、施工代理店にご依頼いただくことになります。

弊社がおすすめする塗装機械は、ABAC(アバック)温風低圧塗装機です。弊社の光触媒製品を、いろいろな塗装機械で試したところ、ABAC温風低圧塗装機がもっとも故障なく均一に塗装ができました。ですので、弊社ではABAC温風低圧塗装機をおすすめしています。

施工の流れは次の通りです。

- 家具の移動

- 塗装できない箇所を養生

- 塗装箇所の清掃やカビの除去

- 直射日光が当たる箇所に下地保護剤を塗装

- 光触媒コーティング塗装

最初に家具を移動させて、室内コンクリート全体に塗装ができるようにします。次に光触媒コーティング剤が塗装できない箇所にビニールシートで養生をします。塗装できない箇所としては、窓ガラスや家電製品、電灯やコンセントといったものです。

直射日光が当たる箇所に光触媒コーティングをすると、光触媒の効果が強く出ます。その箇所が壁紙などの有機物の場合には、下地の色あせなどの劣化が起きやすくなります。そういった箇所は、光触媒コーティングをする前に、下地保護剤を塗装します。弊社製品の下地保護剤は、屋内用プライマー(AS01)です。

なお、コンクリート打ちっぱなしは、光触媒で劣化することはありませんから、下地保護剤の塗装は必要ありません。

弊社の光触媒製品を使った、コンクリート打ちっぱなしの防カビコーティングに実績のある施工店は、フューチャーアンドエコロジーです。戸建てやマンション、公共施設の防カビコーティングで実績があります。東京都や神奈川県、その周辺の防カビコーティングなら、この施工店にご相談ください。

以上、コンクリート打ちっぱなしの防カビコーティングとして、銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティングをご紹介いたしました。

銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング施工をご依頼になられたい方は、弊社もしくは弊社の光触媒製品を扱う施工代理店までご相談ください。施工代理店一覧は、こちらのページです。

工務店様や塗装業者様、ハウスクリーニング業者様など、室内のコンクリート打ちっぱなしのカビ対策に弊社の光触媒コーティングを導入されたい方は、次の方法があります。

- 弊社の光触媒製品を扱う施工代理店に依頼する

- 自社にて施工ができるように弊社製品を扱う施工代理店になる

後者の施工代理店になる方法をお選びの方は、光触媒コーティング施工代理店募集のご案内をご覧ください。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。