防カビ効果の高い室内用防カビ剤をお探しの施工業者様、これから防カビコーティング施工を事業として取り入れたい企業様に向けて、銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング剤をご紹介したいと思います。

銅ドープ酸化チタンとは、光触媒の一種で、数ある光触媒の中でもっとも防カビ力の高い成分です。

光触媒はカビ菌を分解して防カビをし、カビの臭いも消臭できます。

弊社の銅ドープ酸化チタンを使った防カビ剤は、接着成分にアモルファス酸化チタンを使っているので、無臭で安全性が高く、効果の持続期間は、壁紙に塗布したときに5~10年です。天井などの人が触れない箇所であれば、それ以上、効果が持続します。

また、銅ドープ酸化チタン1つで、防カビ以外にも、抗菌、抗ウイルス、消臭、アレルゲンの分解、揮発性有機化合物(VOC)の分解といった効果も、同時に得られます。

銅ドープ酸化チタンの魅力と、それを使った光触媒コーティング剤について解説いたします。

ここでご紹介する防カビ剤は業務用ですから、施工業者様向けの記事になりますが、防カビをしてもらいたい方にもご参考になると思います。

銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング剤を仕入れたい業者様はもちろんのこと、防カビコーティング施工をしてもらいたい方も、弊社までお気軽にご相談ください。

光触媒による部屋の防カビ

光触媒とは、光が当たると抗菌力を発揮する成分のことです。光触媒による部屋の防カビについてご説明します。

光触媒による防カビのメカニズム

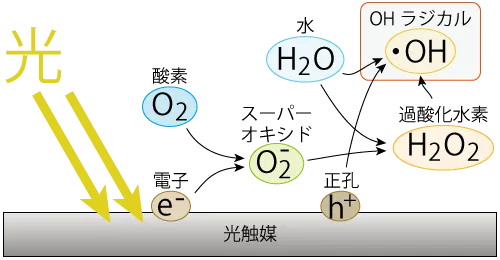

光触媒がカビ菌に作用する理由は、光触媒がOHラジカルと言われる活性酸素を生み出すからです。OHラジカルがカビ菌の表面を酸化分解するので、カビ菌や胞子の活動が抑制されたり、死滅したりします。

光触媒からOHラジカルが発生するメカニズムは次の図をご覧ください。

光触媒に光が当たると電子や正孔(ホール)が生み出されます。それらが空気中の酸素や水と反応して、最終的にOHラジカルに変化します。OHラジカルは不安定ですから、すぐに水になりますが、その瞬間にカビ菌が触れると、カビ菌の表面を少しずつ分解してくれます。

OHラジカルは、光触媒に光が当たり続けていると常に発生しますから、連続的にカビ菌に作用します。

一般的な防カビ剤は、カビ菌に作用すると防カビ成分が消費されていきますが、光触媒はカビ菌に作用しても、光触媒成分はそのまま残り続けるので、半永久的に防カビができます。永久的と言っても、接着成分の耐久性などによって効果の持続期間が異なります。

とは言え、効果が半永久的なことが、光触媒の魅力の一つです。

光触媒コーティング剤に使用される接着成分

光触媒コーティング剤とは、光触媒成分をコーティング塗装できるようにした液剤のことです。

光触媒コーティング剤の原材料は、光触媒成分と接着成分(バインダー)、それと水が基本です。製品によっては、防カビ力を高めるために、銅イオンや銀イオンを添加することもあります。

接着成分には、次のうちのどちらかが利用されます。

- フッ素樹脂もしくはアクリル樹脂

- アモルファス酸化チタン

フッ素樹脂・アクリル樹脂

フッ素樹脂・アクリル樹脂を利用しているものは、光触媒成分がフッ素樹脂・アクリル樹脂を分解する恐れがあり、耐久性がアモルファス酸化チタンを使った製品よりも弱い製品が多いです。

また、フッ素樹脂・アクリル樹脂を使った製品には有機溶剤が利用されていることが多いですし、フッ素樹脂が光触媒によって分解されたときに、そこからフッ素が漏れ出す可能性があり、身体への安全性が指摘されることもあります。

アモルファス酸化チタン

アモルファス酸化チタンとは、非結晶の酸化チタンのことです。ゾル・ゲル法にて製造された液剤は、塗布して乾燥すると、アモルファス酸化チタンが塗布面に強固に固化されるので、耐久性が高いです。

また、酸化チタンは化粧品や食品添加物としても利用されている原料ですから、安全性が高いと言えます。食品添加物としての安全性については、消費者庁ホームページ「着食料として用いられる食品添加物、酸化チタンを解説します」をご参照ください。

このように、安全性と耐久性を考慮すると、接着成分にアモルファス酸化チタンを使った光触媒コーティング剤を選ぶことをおすすめします。

光触媒の種類

防カビ効果が高いのは銅ドープ酸化チタン

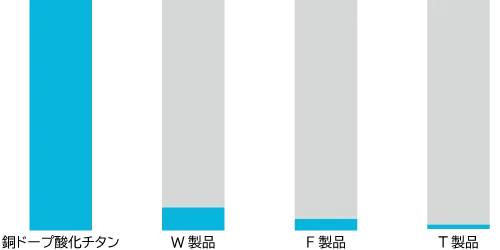

室内用として市販されている光触媒コーティング剤は、いくつかのメーカーが出していますが、防カビ効果の高い光触媒の種類は、実のところ銅ドープ酸化チタンしかありません。

銅ドープ酸化チタンとは、ナノレベルの酸化チタン結晶の表面に酸化銅を結合させた光触媒成分です。

酸化チタンは室内での防カビ効果はほぼゼロなのですが、酸化銅の補助効果によって、室内でも高い防カビ力を発揮します。後ほど、効果の高さについてご説明します。

ここでは、「光触媒の種類は多く、抗菌ができる製品は多いが、防カビができない製品がほとんど」ということにご留意ください。

一般的な光触媒の種類では防カビが難しい理由

その理由は、カビ菌(真菌)は、大腸菌や黄色ブドウ球菌、コロナウイルスと比べて、生命力が強く菌糸が少しでも残っていると再生してくるからです。

効果の弱い光触媒成分を利用すると、室内環境によっては、防カビをする速度よりも、カビの成長速度の方が早い場合があり、「光触媒コーティングをしたのに、カビが発生してしまった」というクレームが入る恐れがあります。

弊社の施工代理店になられた企業様のお話しによると、「以前に使っていた光触媒コーティング剤は、塗布して半年後にカビが発生して、クレーム処理が大変だった」とおっしゃっていました。弊社の銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング剤に変えてから、カビのクレームは一切無いそうです。

金属イオンを添加している製品は持続期間が短い

ちなみに、部屋の中の防カビに利用する光触媒コーティング剤の中で、銅イオンや銀イオンを添加している製品は、「防カビ力の弱い光触媒成分」が使われています。なぜなら、光触媒の効果が弱いので、銅イオンや銀イオンで、効果を補っているのです。

銅イオンや銀イオンで効果を補っている光触媒の種類は、次のものが多いです。

- 酸化チタン

- 酸化タングステン

確かに銅イオンや銀イオンは防カビ効果が高いのですが、それでしたら光触媒成分を添加しないで、銅イオンや銀イオンだけを使った製品で良いはずです。

また、銅イオンや銀イオンは、イオンが消費されていってしまうので、効果の持続期間が、最長でも3年ほどしか持ちません。

そのため、部屋の防カビ施工で選ぶべき光触媒コーティング剤は、できれば銅イオンや銀イオンの入っていないもの、銅ドープ酸化チタンを使用したものを採用するべきだと考えます。

銅ドープ酸化チタンを選ぶべき理由

室内用として利用される光触媒の種類の中で、なぜ銅ドープ酸化チタンを選ぶべきなのか、もう少し詳しく解説いたします。

もっとも防カビ力が高い

まず、銅ドープ酸化チタンは、室内利用としてもっとも防カビ力の高い光触媒です。

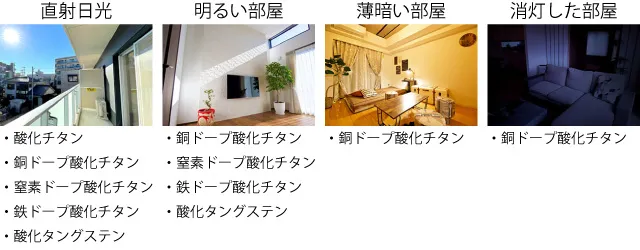

カビが発生しやすい室内は、直射日光が入りにくいジメジメした部屋や、北側の部屋が多いです。そういった部屋は、光が弱いので、光触媒の効果も相対的に弱くなります。そういったことから、弱い光でも効果の高い光触媒を選ぶ必要があります。

夜の部屋では、部屋の明るさは、200lxほどであることが多いです。また、昼間であってもカーテンを閉めていたら薄暗くなります。そういった部屋でも防カビができるのが銅ドープ酸化チタンです。

銅ドープ酸化チタンは、他の室内利用される光触媒の種類と比べると、抗菌力が10倍以上あります。

無光でも抗菌力がある

さらに、光触媒は、基本的に光が当たらないと効果がありません。ところが、銅ドープ酸化チタンだけが例外的に、無光でも抗菌力を持ちます。

その理由は、銅ドープ酸化チタンの「銅」にあります。酸化チタン結晶に結合されたナノサイズの酸化銅が、光が当たらなくても触媒効果を発揮し、抗菌力を発揮していると思われます。もちろん、光が当たる方が、抗菌力が高まって防カビがしやすいですが、無光でも抗菌力があることは、魅力的な性質です。

銅ドープ酸化チタンの防カビ以外の効果とは?

銅ドープ酸化チタンは、防カビや抗菌以外にも、たくさんの効果があります。主な効果は、次の通りです。

- 消臭/防臭(トイレの匂い、タバコの匂い、ペット径の匂い、香水の匂い、スパイスの匂い、下駄箱の匂いなど)

- アレルゲンの分解

- 揮発性有機化合物(VOC)の分解

銅ドープ酸化チタンで消臭ができない匂いの種類は、ご家庭では金属の匂いだけと言っても過言ではありません。

アレルゲンの分解

アレルゲンの分解は、花粉が主なものですが、花粉ではなく花粉のアレルゲンの一部を分解するようです。すると、花粉が身体と反応しにくくなることが知られています。花粉自体は、光触媒成分からすると巨大なものですから、花粉そのものの分解は現実的にできません。

アレルゲンの分解については、「光触媒では花粉を完全に分解できません!アレルゲンなら分解可」をご参照ください。

VOCの分解

揮発性有機化合物(VOC)とは、新築住宅や新築マンションなどの、新築物件の室内に壁の内部などから揮発してくる化学物質のことです。主な成分としては、ホルムアルデヒド(HCHO)です。VOCの濃度が高いと、シックハウスの原因となるため、厚生労働省などで室内濃度の指針値が設けられています。

厚生労働省ホームページ「室内空気中化学物質の室内濃度指針値について」をご参照ください。

一般的な光触媒であっても、ホルムアルデヒドやアセトアルデヒドなど、アルデヒド系のVOCであれば、分解は容易です。ところが、トルエンやキシレン、スチレンなどのベンゼン基を持つVOCの分解は、銅ドープ酸化チタンでなければ分解ができないことが知られています。

VOCの分解については、「いろいろな種類のVOCを除去できる銅ドープ酸化チタンの魅力」をご参照ください。

銅ドープ酸化チタンを使ったイリス光触媒コーティング剤

銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング剤は、製法が難しく特許もあるので、製造しているメーカーは、とても少ないです。弊社は、その中の1社です。

弊社の銅ドープ酸化チタンを使った室内用防カビ剤は、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)という名称で業務用販売しています。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の塗装は、専門知識と技術を要するため、ご購入は、弊社の成功代理店、もしくは販売代理店になっていただいた企業様か個人事業主の方にのみ限らせていただいています。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の特長

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の成分は、次の通りです。

| 光触媒成分 | 銅ドープ酸化チタン |

|---|---|

| 接着成分(バインダー) | アモルファス酸化チタン |

| その他 | 水 |

主原料は、酸化チタン、銅、水の3種類だけです。弊社の特許製法によって、酸化チタン結晶に酸化銅を結合させ、それを水に馴染むように成分を調合しています。

特長をまとめると、次の通りです。

- 光触媒成分に銅ドープ酸化チタンを採用

- クリア塗装

- 無機塗料(無香料、ノンアルコール)

- 消費期限が長い

クリア塗装ができる

クリア塗装とは、透明な塗装のことです。室内に塗布したときに、色が付着しませんから、専用のスプレー装置を使って均一に塗布すれば、室内の景観を損なうことがありません。

主原料が完全に無機成分のみですから、ホテルや集会施設などの防炎規制の対象となる場所でも、容易にご利用いただけます。

効果は10年以上

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の特長は、銅ドープ酸化チタンの効果を得つつ、耐久性を高め、ご利用環境にもよりますが、効果の持続期間が10年以上となるように、成分を調合しています。

一般的な光触媒コーティング剤は、長くても5年ほどですから、そのような製品よりも2倍以上の効果の持続期間があるので、一般消費者の方からも喜ばれる施工ができます。

液剤の消費期限が長い

また、光触媒コーティング剤は製造されてから成分が劣化してき、光触媒成分が白っぽく白濁してくることがあります。白濁してくることを析出といいますが、光触媒が析出するということは、光触媒の結晶が大きく成長していることを意味します。そういった劣化した製品は、効果や耐久性が弱くなります。

そのため、一般的な製品は3ヶ月~6ヶ月以内に使用してしまわないといけません。イリスの製品は、冷暗所で未開封での保管は1年以上の保管が可能です。このように、成分が劣化しにくいことも特長です。

なお、液剤に水道水などの混ぜ物をしたり、使用後の余った液剤を混ぜたりすると、液剤が変性したり、析出が起きたりする恐れがあるので、ご注意ください。

塗装機材

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の塗装には、専用のスプレー装置を用います。弊社が推奨する装置は、ABAC(アバック)温風低圧塗装機です。

次の写真は、ABAC温風低圧塗装機SG-91です。

スプレーガンに使用するノズル口径は、φ0.3mm~φ0.5mmの小口径のものを利用します。

弊社では、さまざまなスプレー装置を試しましたが、塗着効率が一番高く、風の影響を受けないスプレー装置は、ABAC温風低圧塗装機だけでした。

そういったことで、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)は、ABAC温風低圧塗装機を用いて、小口径ノズルにて均一に塗布できるように調合してあります。

液剤1Lでの塗布面積

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を1Lで、50m2(1m2当たり20mL)ほど塗布できます。

塗布の仕方に慣れていないときは、1Lで70m2ほど塗布できてしまうことがあります。その場合は、塗布量が少ないため、防カビ効果が落ちてしまいます。しっかり防カビを行うためにも、1Lで50m2を塗布することを目安として、施工してください。

なお、防カビ施工では、塗装を2回行います。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)をご発注いただく場合には、塗布面積に応じて必要量を計算してご発注いただきますが、「2回塗布する」ということを考慮して、倍の量をご注文ください。

例えば、「500m2塗布する」という場合は、1回の塗布で10Lですが、2回塗布するので、20Lをご発注ください。

塗布できる箇所

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)が塗布できる材質は、次のようなものがあります。

- 壁紙クロス

- 布

- 木

- 石膏ボード

- コンクリート

塗布できない材質は、ガラスや鏡、樹脂材、ステンレスです。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の室内での施工は、次のような部屋や場所に塗布できます。

- リビング

- トイレ

- 寝室

- クローゼットや押し入れの中

- 下駄箱の中

- テーブル

- ソファー

- ベッドマットレス

- フロアマットやカーペット

- カーテン

クローゼットや押し入れ、下駄箱の中は、ほとんど光が射しませんが、銅ドープ酸化チタンなら無光でも抗菌や消臭ができます。そのため、フィットネスジムの施工では「ボクシンググローブの中に塗布してほしい」と抗菌消臭加工のご依頼いただくこともあります。一般のお客様では、ブーツの中を抗菌消臭加工したこともあります。

布団やこたつ布団、座布団、それらのカバー類は、天日干しをする場合があるので、直射日光の紫外線によって、布団などの柄が色あせしてしまう恐れがあります。布団などには、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)ではなく、布団用に特別に開発した光触媒コーティング剤を利用してください。

お風呂場やエアコンの防カビ

お風呂場は、電灯を点灯させる時間が短いことや、湿気が多いことで、銅ドープ酸化チタンが効きにくく、カビが繁殖しやすい環境なので、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)では防カビができない場合が多いです。

エアコンやエアコンフィルターも、内部の防カビをする場合には、光が弱いので防カビ力が落ちます。

そこで、お風呂場やエアコンの防カビは、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)に銀イオンを添加した、防カビ用光触媒コーティング剤を特別に開発しているので、ご相談ください。

防カビ用光触媒コーティング剤は、銅ドープ酸化チタンと銀イオンの効果で、防カビ力を高めた製品です。ただし、銀イオンは消費されていってしまうので、効果の持続期間は3年ほどです。

3年後に銀イオンの効果が切れても、銅ドープ酸化チタンは残るので、抗菌や消臭といった効果は5~10年ほど持ちます。

購入方法と配送

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)のご購入は、弊社の施工代理店、もしくは販売代理店にご登録いただく必要がございます。

施工代理店の成り方は、光触媒の知識と、弊社の光触媒コーティング製品の施工技術、ならびにABAC温風低圧塗装機をお持ちの方が所属する企業様であれば、ご登録いただけます。

販売代理店は、光触媒と弊社製品の知識があれば、ご登録いただけます。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の販売は、1L単位です。1Lはボトルにて、それ以上はバロンボックスにてお送りいたします。ご発注量が多いと、分量に応じて割引価格が適用されます。

施工技術の習得方法

弊社では、光触媒の知識とABAC温風低圧塗装機を使って光触媒コーティング剤を塗布する方法を習得できる施工講習会を開催しています。

座学では、光触媒のメカニズムや種類、効果、光触媒コーティング剤の扱い方、施工の流れなどを学びます。実習では、ABAC温風低圧塗装機の扱い方、光触媒コーティング塗装の仕方などを、実際に塗装して学びます。

これから初めて光触媒コーティング施工を取り入れたいという企業様にも、丁寧にお教えいたします。

施工講習会の詳細やお見積もりは、弊社までお気軽にお問い合わせください。

室内の防カビコーティング施工の方法

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を使って、屋内の防カビコーティング施工の方法をご説明いたします。

光触媒コーティング施工の流れ

光触媒コーティング施工の流れは、おおよそ次の通りです。

- 機材の準備

- 施工箇所の片付けや家具の移動

- 足場の設置(必要に応じて)

- 施工前の測定(ATP検査や臭気測定など、必要に応じて)

- 養生

- 施工箇所の入念な清掃

- 屋内用プライマー(AS01)の塗布を2回(必要に応じて)

- 乾燥

- 屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の塗布を2回

- 乾燥

- 施工後の測定(必要に応じて)

- 現場の復旧

- 施主様によるご確認と納品

屋内用プライマー(AS01)とは、下地保護剤(アンダーコート)です。後ほどご説明いたします。屋内用プライマー(AS01)と屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の乾燥時間は、それぞれ夏は30分ほど、冬は2時間ほど、中間期は1時間ほどです。

施工前後の測定(ATP検査や臭気測定など)

ATP検査とは、キッコーマンのルミテスターを使って、アデノシン三リン酸が付着している量を数値化する検査です。検査結果の数値が大きいと、要するにカビなどの生物汚れが多いことを意味します。

臭気測定は、臭気測定器を用いて行います。

光触媒コーティングをしても、塗布面が何か変色したり、塗布したことがわかるような状態にはなりませんから、ATP検査や臭気測定で施工前と施工後で生物汚れが減っていることを施主様にご確認いただき、光触媒コーティングの効果をご実感いただくようにしています。

養生をする箇所

養生とは、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を塗布しない箇所を、ビニールシートやビニールテープで覆う作業のことです。

養生をする箇所は、ガラスや鏡、電気機器、照明器具、コンセント、観葉植物などです。

ガラス面に屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を塗布すると、ガラスを見る角度によっては銅ドープ酸化チタンの虹色模様が出てしまう場合があります。鏡や鏡面加工された箇所も同様です。

清掃の方法

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を塗布する箇所は、あらかじめカビや埃などを入念に清掃して取り除いてください。

銅ドープ酸化チタンはカビの繁殖を抑える効果はありますが、漂白の効果はほとんどありません。カビが発生してカビの色が付着している箇所は、専用の漂白剤などで入念に清掃をします。

あまりにもカビの状態が酷い場合は、表面を漂白しても内部に根を張っていた部分が成長して出てくることがあるので、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を塗布しても、カビが発生してくる恐れがあります。壁紙の張り替えなどのリフォームを行ってから、防カビコーティングを行ってください。

新築住宅やリフォーム直後などで、まだカビが発生していない箇所の防カビでは、塗布する箇所を水拭きをして、埃を取り除く程度でかまいません。

新築やリフォーム直後で入居前ですと、家具の移動や入念な清掃は必要ございませんから、施工費用が安くなります。

下地保護剤(アンダーコート剤)の利用条件

光触媒では、銅ドープ酸化チタンを使っても光が弱いと防カビができない場合があることをお伝えしました。反対に、光が強いと、防カビ力も強くなりますが、塗布面を劣化させてしまう恐れがあります。

光が強い場所とは、直射日光が当たる場所のことです。また、劣化しやすい箇所は有機物、つまり壁紙や木、布、樹脂などの壁や床面です。

劣化と言っても、2~3年ほど経過したら、「少し他よりも色あせした」と感じる程度と思われます。しかし、劣化していることに変わりはありませんから、何らかの対策が求められます。

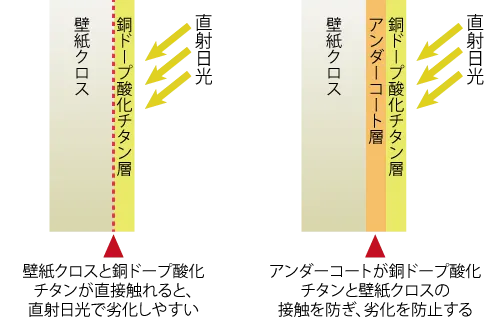

下地保護剤(アンダーコート剤)とは、銅ドープ酸化チタンが塗布面に直接触れないようにするための保護材です。図のように、銅ドープ酸化チタンが塗布面に直接触れなくなるので、下地を銅ドープ酸化チタンの劣化から守ってくれます。

黒い下地に塗布する場合の注意点

黒い下地に屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を標準の1m2当たり20mL塗布すると、銅ドープ酸化チタンの白っぽい色がうっすらと付着する場合がありますので、黒い下地に塗布する場合は、塗布量を標準の半分である1m2当たり10mLで塗布するようにしてください

また、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を塗布して白くなった場合は、素早く、不織布で拭きとってください。

防カビコーティング後のメンテナンス

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を塗布した後のメンテナンスは、カビが再発していなければ、特にメンテナンスは必要ございません。

埃が付着して気になる場合は、拭き掃除を行ってください。中性洗剤や漂白剤を使っても、強くこすらなければ、塗布された屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)が取れてしまうことはありません。

10年ほど経過したら、カビが発生する前に、再度、光触媒コーティング施工をなさってください。

導入実績

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)が防カビ剤として利用されたケースは多いです。主な導入実績をご紹介いたします。

ホテルの部屋の防カビ

佐世保を代表するテーマパークにあるホテルにて、「客室がカビ臭いので対策をしてもらいたい」とご相談を頂きました。このホテルは、海辺にあるため、湿気が多いので、部屋の中がカビ臭くなってしまったようです。

次の写真は施工の様子です。

このホテルでは、いろいろな業者さんに対策を依頼し、オゾン脱臭などの施工を行ってきたようですが、カビの匂いの消臭ができなかったそうです。

施工後は、銅ドープ酸化チタンがカビを分解していったようで、カビの匂いが気にならなくなったようです。1年後でもカビの発生は認められず、ホテル側から非常に喜ばれています。

ログハウスの部屋の防カビ

別荘地の二階建てログハウスのオーナー様から、「久しぶりに部屋の中に入ったら、カビ臭くてたまらない」ということで、弊社の施工代理店がご相談をいただきました。

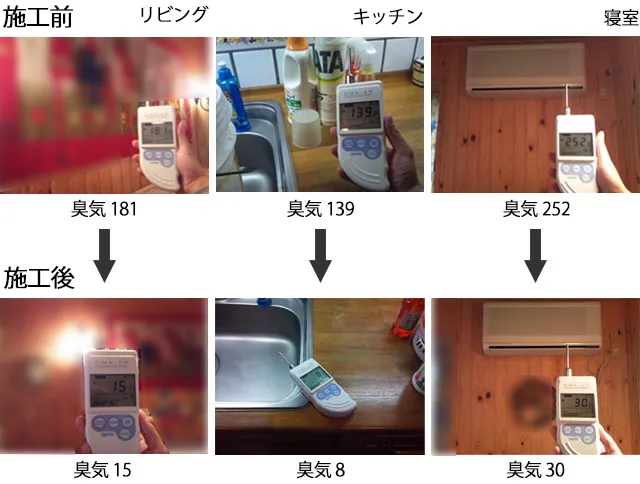

ログハウスの中に入ると、強いカビの匂いがしており、室内で生活がしにくいほどの、強い臭いがしていました。室内各所を臭気測定した結果、高い数値が出ていました。7月にログハウスを使用してから、3~4ヶ月ほど誰も利用しなかったそうです。

次の写真は、施工前と後の臭気測定の結果です。

数値が150を超えるくらいですと、「酷い匂いだ」と感じるほどですが、それらの数値が施工直後に1/10ほどに下がりました。

銅ドープ酸化チタンは、少しずつカビを分解していってくれるので、時間が経過したらさらに匂いが収まっていることと思います。

その後、2ヶ月ほどしてからログハウスをご利用になられたそうですが、そのときにはカビの匂いはなくなっていたそうです。

一般住宅の壁紙の防カビ

防カビコーティングは、一般住宅でもご利用いただいています。

新築の高級マンションでは、弊社の屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の施工を導入してくださっているところもあります。

新築の入居前でしたら、室内の入念な清掃や家具の移動などがありませんから、施工費用が安くなります。

また、マンションは部屋の換気状況では、北側の部屋にカビが発生しやすいことは、一般的なことですから、あらかじめ防カビコーティングを導入される方が多いです。

以上、部屋用防カビ剤として、銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング剤について、ご説明をいたしました。

銅ドープ酸化チタンを使った屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)は、カビでお困りの多くの方のお役に立てるものと考えます。

銅ドープ酸化チタンを使った防カビ剤をお求めの方は、イリスまでお気軽にご連絡ください。

また、銅ドープ酸化チタンを使った防カビコーティング施工をしてもらいたいとお考えの、コンシューマの方も、弊社までお気軽にご相談ください。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。