光触媒(ひかりしょくばい)とは、光が当たることで抗菌力を発揮する成分の総称です。

光触媒を使って室内を抗菌したい場合には、光触媒スプレーを利用する方法と、光触媒を使った抗菌コーティング施工があります。

簡易的な光触媒スプレーよりも、光触媒による抗菌コーティングの方が、高い抗菌力が得られます。

ただし、光触媒にはいろいろな種類があり、室内環境によってはほとんど効果の無いものもあるため、抗菌力の高い光触媒の種類を選ぶ必要があります。

この記事では、光触媒を使った抗菌コーティングについて、メーカーの本音トークでご説明いたします。

抗菌コーティングをお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

光触媒の性質

抗菌力を持つ物質は、世の中にたくさんあり、市販品も多くありますが、光触媒は正しく選べばとても有効です。最初に光触媒の性質についてご説明いたします。

この内容をご理解いただければ、ご自身で効果の高い光触媒を選ぶことができるようになります。

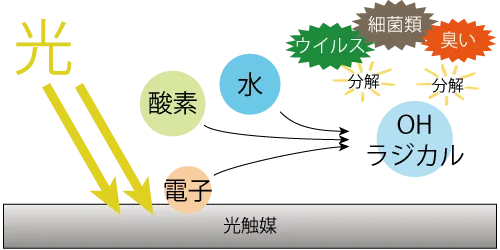

光触媒で抗菌ができる仕組み

そもそも光触媒とは、光が当たることで抗菌や消臭などといった効果を発揮する成分のことです。

光触媒の性質を持つものが、なぜ光が当たることで抗菌力を持つのか。それは、光触媒が光エネルギーを吸収することで、表面に電子が発生します。この電子が空気中の酸素や水と反応して、OHラジカルと呼ばれている活性酸素を発生させます。

この活性酸素は、強い酸化力を持つ物質で、細菌類やウイルスなどが触れると、表面の粘液や細胞壁、突起などを酸化分解します。すると、細菌類やウイルスの活動を抑制したり、死滅させたりすることができます。この効果によって抗菌ができるわけです。

ちなみに、OHラジカルは匂いも分解消臭してくれます。

除菌と抗菌のどっちがいいのか?

抗菌に似た言葉で「除菌」があります。除菌とは、菌数を減らすことを意味します。抗菌とは、菌数を減らしつつ、減らした数を維持する効果のことです。

除菌は、一時的にでも菌数を減らすことができたら「除菌」と言えますから、その後に菌数が増えたとしても関係がありません。

それに対して、除菌は減らした菌数を維持するわけですから、「除菌と抗菌のどちらがいいのか?」と訊ねられたら、とりあえず「抗菌の方が良い」とお応えしています。

とりあえずの理由は、「抗菌が出来る」と言っても、減らす菌数がそれほど多くなければ、除菌を定期的に繰り返した方が良いからです。高いレベルで除菌ができ、その菌数を維持できるものであれば、「抗菌の方が良い」と言えるわけです。

そういった意味で、光触媒は正しく選べば、高いレベルで除菌ができるので、効果的です。

光触媒だと抗菌ができる

除菌は一時的、抗菌は継続的に菌数を下げることができることをご理解いただけたと思います。

光触媒は、「除菌と抗菌のどちら?」と訊ねられたら、間違いなく「抗菌だ」とお応えできます。その理由は、光触媒は抗菌力を発揮しても劣化しないからです。

除菌スプレーには、アルコールスプレーや次亜塩素酸スプレーが有名です。それらの成分は、スプレーした直後に蒸発していったり、細菌類と反応して除菌をすると、成分自体が変性して、それ以上除菌ができなくなってしまいます。

それに対して光触媒は、光が当たることでOHラジカルを発生させて除菌ができますが、OHラジカルが発生しても光触媒の成分それ自体は変性しません。そのため、半永久的にOHラジカルを発生し続けるため、除菌もできるし抗菌もできるわけです。

ですから、効果の高い光触媒を選ぶことで、室内を抗菌し続けてくれるので、光触媒をおすすめしています。

室内でも抗菌力の高い光触媒の種類

さて、光触媒による抗菌の仕組みをご理解いただけたところで、室内でも抗菌力の高い光触媒の種類をご説明いたします。

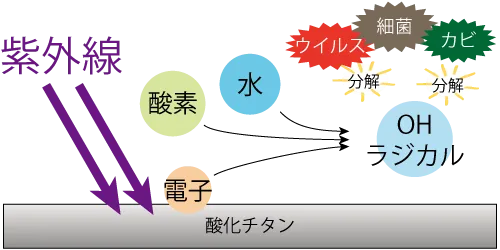

酸化チタンは室内では効果なし

抗菌コーティング剤として実用化されている光触媒の種類は、主に5種類あります。その中でもっとも利用されているものが、酸化チタンです。

酸化チタンは、紫外線を吸収して高い抗菌力を発揮する性質があります。

酸化チタンは「高い抗菌力を発揮する」と述べましたが、その条件とは「紫外線が当たったとき」です。つまり、紫外線が当たらなければ、抗菌力を発揮しません。

そして、抗菌をしたい場所はどこでしょうか?

もちろん室内です。室内には、蛍光灯やLED照明といった照明器具が用いられていますが、それらからは紫外線がほとんど出ていません。つまり、酸化チタンを利用しても抗菌が出来ないことを意味します。

酸化チタンを使った抗菌コーティングをPRしているホームページを調査していると、「細菌類がこれだけ減りました」と記載されていても、小さな文字で「紫外線を当てたとき」と書かれているものばかりです。そのような詐欺的なPRに騙されないようになさってください。

とは言うものの、紫外線が当たった時は、確かに高い抗菌力を発揮するため、室内で紫外線ランプを設置している特殊な部屋、例えば殺菌灯を点灯させている食品工場や、日焼けサロンでは効果があります。

室内の抗菌は銅ドープ酸化チタンが最強!?

一般的な室内でも抗菌力の高い光触媒の種類は、結論から述べると、銅ドープ酸化チタン(銅担持酸化チタン)です。

銅ドープ酸化チタンとは、ナノサイズの酸化チタン結晶の表面に酸化銅を結合させた成分です。酸化銅が補触媒の効果を発揮し、紫外線にしか反応しなかった酸化チタンが、LEDや蛍光灯の光でも高い抗菌力を発揮します。

室内で効果のあるとされる光触媒には、窒素ドープ酸化チタンや酸化タングステンといったものもありますが、銅ドープ酸化チタンはそれらと比べると、10~20倍以上の抗菌力があります。薄暗いリビングの光であっても、銅ドープ酸化チタンであれば効果がありますから、抗菌やタバコの消臭についての知見のある飲食店のオーナー様にて、よくご利用いただいています。

この施工事例は、東京の施工代理店「ルクステックプロ」が行った飲食店です。

銅ドープ酸化チタンなら暗所でも抗菌効果あり

銅ドープ酸化チタンは、光触媒の一種ですから、光が当たったときはもちろん抗菌力を発揮します。

ところが、数多い光触媒の中で銅ドープ酸化チタンだけが、光が当たっていなくても抗菌力を発揮するようなのです。

次の図は、光が当たっていない暗所での酸化チタンと銅ドープ酸化チタンの大腸菌を使っての抗菌力比較です。

なぜ銅ドープ酸化チタンだけが暗所でも抗菌力を発揮するのかは、銅ドープ酸化チタンを発見した弊社でも長年分かっておりませんでした。近年の研究でどうやら酸化チタンに結合させたナノサイズの酸化銅が、光が当たっていなくても触媒効果を発揮することがわかりました。

この効果も合わさって、薄暗い部屋でも高い抗菌力を発揮するようです。

光触媒コーティング

光触媒による抗菌コーティングについてご説明いたします。

光触媒コーティングとは?

光触媒コーティングとは、光触媒成分が添加されたコーティング剤を塗布する施工のことです。

光触媒成分には、銅ドープ酸化チタンを使ったものを利用することは、先ほどお伝えしました。光触媒コーティング施工では、銅ドープ酸化チタンと接着成分が添加されたコーティング剤を利用します。接着成分によって、塗布面に銅ドープ酸化チタンが接着し、銅ドープ酸化チタンが長期間効果を発揮し続けます。それゆえにコーティングと言っています。

光触媒コーティング剤に利用される接着成分には、有機系と無機系のものがあります。

耐久性の高い光触媒コーティング剤は、無機系の接着成分が入ったものを利用してください。なぜなら、有機系のものは銅ドープ酸化チタンによる触媒効果で酸化分解されてしまうため、耐久性が落ちてしまからです。

一般的には、有機系のものが3~5年の効果の持続期間ですが、無機系のものは5~10年と2倍ほどの効果の持続期間があります。

有機系の主な成分は、フッ素樹脂です。無機系の主な成分は、アモルファス酸化チタンです。

効果が高く、その効果が持続しやすい光触媒コーティング剤は、光触媒成分に銅ドープ酸化チタンを使い、接着成分にアモルファス酸化チタンを使ったものを選んでください。

| 光触媒成分 | 銅ドープ酸化チタン |

|---|---|

| 接着成分(バインダー) | アモルファス酸化チタン |

コーティング剤とそうでない光触媒製品

光触媒を使った抗菌製品には、コーティング剤とそうでない製品があります。コーティング剤のものは、光触媒コーティング剤といいます。コーティング剤が入っていないものは、光触媒スプレーと言って、液剤がハンドスプレーやエアゾールで手軽にスプレーできる製品です。

光触媒コーティング剤と光触媒スプレーの違いは、接着成分が入っているかどうかの違いです。

どちらも銅ドープ酸化チタンを使った製品を選ぶことが大切ですが、光触媒コーティング剤は専用の塗装装置を使って施工するために、施工業者にお任せすることになります。光触媒スプレーは、ハンドスプレーとして市販されているので、手軽に利用ができます。

ちなみに弊社の製品では、光触媒コーティング剤と光触媒スプレーでは、光触媒コーティング剤の方が銅ドープ酸化チタンが多く添加されています。しかし、光触媒スプレーの方は、接着成分が入っていない分だけ、細菌類やウイルスが銅ドープ酸化チタンに接触しやすいので、使用環境によっては光触媒スプレーの方が、抗菌力が高い場合があります。

ただし、光触媒スプレーは接着成分が入っていないため、光触媒コーティング剤よりも抗菌効果の持続期間が圧倒的に短くなります。

銅ドープ酸化チタンを使った抗菌コーティング施工

銅ドープ酸化チタンを使った抗菌コーティング施工についてご説明いたします。

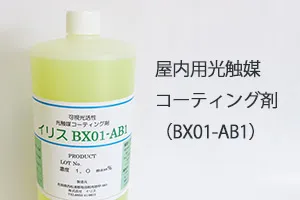

イリス屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)

銅ドープ酸化チタンとアモルファス酸化チタンを使ったイリス製品は、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)です。

この製品は、専用の塗装装置を用いて施工することや、光触媒の知識を持ち正しく施工する必要があるので、業務用製品として弊社の施工代理店に卸販売しております。

この製品の成分は、次の通りです。

| 光触媒成分 | 銅ドープ酸化チタン |

|---|---|

| 接着成分(バインダー) | アモルファス酸化チタン |

| その他 | 水 |

先ほどご説明した通り、今現在のところ、もっとも効果が高く、もっとも効果の持続期間の長い製品です。

特長は、樹脂を使用していないので、液剤が無臭であること。それによって、塗布後は乾燥したらすぐに部屋をご利用いただけます。

銅ドープ酸化チタンは暗所でも抗菌力を発揮することをご説明いたしましたが、利用環境によっては、暗所で防カビ効果までは得られない場合があります。カビ菌は、それだけ抵抗力の強い菌類なのです。

光があまり当たらなくてカビの発生しやすい場所は、お風呂場や押し入れの中です。そういった場所には、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)ではなく、それに銀イオンを添加して抗菌力を高めた、防カビ用光触媒コーティング剤(新製品)をご利用ください。

塗装機械

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)や防カビ用光触媒コーティング剤の塗布は、専用の塗装機械を使用します。

弊社で推奨している塗装機械は、ドイツのメーカー、ABAC(アバック)社製品であるABAC温風低圧塗装機です。次の写真は、ABAC温風低圧塗装機SG-91です。

ABAC温風低圧塗装機は、ブロワーとスプレーガンがセットになっています。ブロワーから温風が出ており、それがスプレーガンに供給され、温風を塗布します。

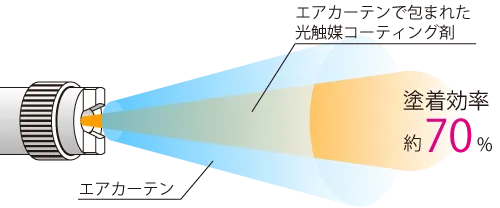

スプレーガンは、塗布する液剤を包み込むように、エアカーテンが出ており、高い塗着効率があります。

弊社の屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)や防カビ用光触媒コーティング剤を購入するための条件は、ABAC温風低圧塗装機を持っており、光触媒の知識や施工技術をお持ちの方に限らせていただいています。

有償になりますが、弊社でもABAC温風低圧塗装機の販売や、光触媒コーティング施工が学べる施工講習会を開催しているので、施工代理店になることをご希望の企業様は、ぜひご相談ください。

抗菌コーティング施工の流れ

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)や防カビ用光触媒コーティング剤を使った抗菌コーティング施工の流れは、おおよそ次の手順で行います。

- 家具などの移動

- 塗装箇所のATP調査

- 養生

- 塗装面の清掃

- プライマーの塗装(直射日光が当たる箇所のみ2回)

- 光触媒コーティング剤の塗装(2回)

- 施工後のATP調査

- 復帰

ATP調査

ATP調査とは、キッコーマン製ルミテスターを使った生物汚れの調査です。細菌類の多さを数値で表すことができる装置です。

光触媒による抗菌コーティングは、クリア塗装ができるので、施工前後で施工をしたのかどうかがわかりにくいというデメリットがあります。そこで、施工前後に、ルミテスターを使ってATP値を測定して菌数の変異を調べ、銅ドープ酸化チタンが効果を発揮していることを、施主様にご確認いただけるようにしています。

養生

養生とは、抗菌コーティング塗装をしない箇所を、ビニールシートやビニールテープを貼る作業のことです。

抗菌コーティング塗装をしない箇所は、主に次のような箇所です。

- 窓ガラスや鏡などのガラス面

- 家電製品や照明器具、コンセント類

- 観葉植物

プライマーの塗装

プライマーとは、下地保護剤のことです。

銅ドープ酸化チタンは、直射日光が当たると、強い酸化力を発揮するため、直射日光が当たる箇所は、下地が劣化しないように、あらかじめプライマーを塗装します。

弊社の製品は、屋内用プライマー(AS01)です。

プライマーを塗装しておくことで、下地に銅ドープ酸化チタンが直接触れないので、下地の劣化を防止してくれます。

ちなみに、劣化すると言っても、すぐにボロボロになるわけではなく、2~3年ほど経過したら、「少し色あせした」とか「少し茶色くなったような気がする」といった程度です。

とは言うものの劣化を促進させていることには変わりありませんから、直射日光が当たる箇所のみ、プライマーを塗装してから、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)などを塗布します。

プライマーや光触媒コーティング剤の乾燥時間

プライマーや光触媒コーティング剤の乾燥時間は、夏は塗布してから30分、冬は2時間、中間期は1時間です。

プライマーや光触媒コーティング剤は、塗布をしたらすぐに乾燥したように見えますが、水分が蒸発しただけで、アモルファス酸化チタンが強固に固化するまで時間を要するので、それくらいの時間を待ちます。

夏場であれば、プライマーを塗布して30分待ちます。そして2回目のプライマーを塗布して、さらに30分待ちます。その後に、光触媒コーティング剤を塗布して30分待ちます。最後に2回目の光触媒コーティング剤を塗布して30分待って、塗装作業は終了です。

ご相談から施工までの流れ

抗菌コーティング施工の流れは以上ですが、ご相談から施工までの流れは、おおよそ次の通りです。

- お電話(0955-41-0011)もしくは光触媒コーティング施工ご相談・ご依頼フォームにてご連絡ください

- 建物の種類や場所、施工箇所の床面積などをお教えください

- 必要があれば建物の平面図を、メールもしくはFAX(0955-41-0012)でお送りください

- 必要があれば現地調査をいたします(現地調査費用や出張費などがかかる場合があります)

- お見積もりを提出いたします

- ご契約

- 抗菌コーティング施工実施

施工費用

施工費用は、施工面積や場所に応じて費用が異なります。

天井高が2.5mの一般的なご家庭であれば、床面積1m2当たり1万円+税ほどです。例えば、3LDK(65m2)のマンションであれば、施工費用はおおよそ65万円+税ほどで、それに諸経費5万円+税と出張費の実費がかかります。

施工箇所が多く、施工が複数日に渡ってしまう場合には、別途宿泊費の実費がかかります。

他にも、ATP調査を複数個所行う場合や、施工後半年後などにATP調査を行う場合には、それらの費用が別途かかります。

また、天井などの高い場所の抗菌コーティング施工では、足場の費用が別途かかる場合もございます。

一般のご家庭の抗菌コーティング施工では必要ないことが多いですが、施工報告書を求められる場合もあります。その場合には、施工報告書の作成費用が別途かかります。

以上、光触媒による抗菌コーティングの仕組みと題して、抗菌コーティングを全般的に解説いたしました。

銅ドープ酸化チタンとアモルファス酸化チタンを使った、抗菌力が高く効果の持続期間の長い抗菌コーティング施工なら、イリスにお任せください。

福岡、佐賀、長崎の抗菌コーティング施工なら、イリス光触媒コーティング施工部ホームページをご覧ください。それ以外の場所では、弊社の抗菌コーティング剤を扱っている施工代理店をご紹介させていただきます。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。