光触媒(ひかりしょくばい)を利用した抗菌コーティングをすると、次のような、抗菌以外にもさまざまな効果が得られます。

- 抗ウイルス

- 防カビ

- 消臭・防臭

- アレルゲン分解

- VOC分解

- 防汚

光触媒を使わないで、これらの効果を得るためには、「抗菌剤と防カビ剤を併用し、消臭剤も塗布し、化学物質対策もして・・・」という具合に、たくさんのコーティング塗装を重ねないといけません。

光触媒を利用すると、1回の施工でさまざまな効果があるので、コスパがとても高い施工なのです。

光触媒によって抗菌以外にもこれらの効果が得られる理由は、抗菌の仕組みにあります。このコラムでは、光触媒を使った抗菌コーティングの相乗効果について解説いたします。

光触媒による抗菌の仕組み

光触媒とは、光が当たることによって、触媒効果を持つ物質のことです。物質と言っても、主に酸化金属の微粉末が用いられています。

光触媒には、いろいろな種類があり、効果の高さや、触媒効果の発揮の仕方が異なります。それについては後述いたします。

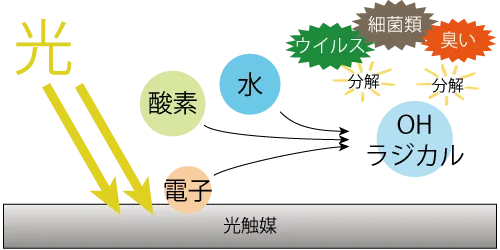

光触媒によって抗菌が出来る仕組みですが、次の図をご覧ください。光触媒を部屋の中に塗布しておくと、光触媒に光が光触媒に当たり、光触媒の表面に電子が飛び出してきます。この電子は、空気中の酸素や水と反応して、OHラジカルと言われる活性酸素を生み出します。

OHラジカルは、強い酸化力を持ち、それに触れるものを酸化分解する性質があります。

細菌類がOHラジカルに触れると、細菌類を覆っている成分や突起、細胞壁などを酸化分解し、細菌類の活動を抑制したり、死滅させたりします。光触媒は、このような仕組みで、抗菌ができます。

このOHラジカルは、細菌類だけでなくウイルスにも作用するので、抗ウイルスができます。

匂い成分に作用したら消臭や防臭が、アレルゲンに作用したらアレルゲン分解ができるわけです。抗菌以外の相乗効果は、このOHラジカルの作用によって起こります。

防カビ効果

防カビは抗菌の延長にあるものです。カビ菌は真菌と言われる細菌類の一種です。

カビ菌は、大腸菌や黄色ブドウ球菌といった細菌類よりも生命力が強いです。光触媒で大腸菌や黄色ブドウ球菌を抗菌できたとしても、防カビができない製品もあります。

カビ菌がよく発生する場所は、湿気が多くジメジメした部屋です。お風呂場がまさしくカビの温床です。また空気が滞留している部屋でも壁紙に発生しやすいです。クローゼットの中も同様です。そういった場所は、光があまり当たらない場所が多いので、光触媒では効果が出にくい場合が多いです。エアコンの抗菌も同様です。

防カビをするのであれば、弱い光でも高い抗菌力があり、なおかつ銀イオンが添加された抗菌力の高い抗菌コーティング剤をご利用ください。

消臭・防臭

消臭とは、匂い消すことです。光触媒の抗菌コーティングをしておけば、それに部屋の中の匂い成分が触れることで、酸化分解されるわけです。

防臭とは、匂いの発生を防ぐことです。匂いの発生源が光触媒に触れたら、それが少しずつ酸化分解されていくので、防臭ができるわけです。

油の匂いやタバコの匂い、加齢臭や介護の匂い、ペットの匂いなどは、OHラジカルによって酸化分解の対象となるので、光触媒の抗菌コーティングをすることで、それらの匂いを消臭したり防いだりすることができます。

アレルゲン分解

部屋の中に発生する主なアレルゲンは、次の3種類です。

- 花粉のアレルゲン

- ダニのアレルゲン

- ペットのアレルゲン

これらのアレルゲンもOHラジカルによって酸化分解される対象です。光触媒スプレー「アキュートクリーン」をご利用になられている東京のお客様から、「今年の春は、酷いクシャミが出なくなった」と口コミも頂いております。

ただし、光触媒では花粉やダニそのものは分解ができません。その理由は、花粉やダニそのものは、光触媒の大きさからすると巨大なサイズだからです。巨大な岩山をツルハシで壊すようなもので、強い光を何年も当て続けると、もしかしたら分解できるかもしれませんが、現実的に分解はできません。

それらのアレルゲンの大きさは、花粉やダニと比べると小さなものですから、表面の成分や突起などが分解されたり、変性したりして、身体に害を及ぼさないようになるものと考えます。

VOC分解

VOCとは、揮発性有機化合物の略で、部屋の中に揮発してくる化学物質のことです。主なものとしては、ホルムアルデヒド(HCHO)やアセトアルデヒド(C₂H₄O)、トルエンやキシレンといったものがあります。

ホルムアルデヒドやアセトアルデヒドであれば、どのような種類の光触媒でも簡単に分解ができるものが多いです。ところが、ベンゼン環を持つトルエンやキシレンといったVOCは、一般的な光触媒では分解が難しいので、後ほどご紹介する効果の高い光触媒をご利用になられ、薄暗い部屋であれば紫外線ランプの明かりを点灯させておく必要があります。

防汚効果

防汚とは汚れを防止することです。部屋の中の汚れは、油汚れと埃の汚れがあります。埃の汚れは、先ほどの花粉やダニと同様に、分解はできませんが、油汚れは分解の対象です。

ただし、光触媒が油汚れを分解する速度には限界があるので、油汚れが発生する速度が速いと、分解が間に合わない場合があります。

そういった場合でも、光触媒コーティングをしておけば、掃除するときに油汚れが落としやすくなっているはずです。

高い抗菌力や相乗効果が得られる光触媒の種類

上記のすべての効果は、室内で求められる効果です。ですから、室内にある蛍光灯やLED照明から出る光によって、それらの効果が得られる光触媒の種類を選ぶ必要があります。

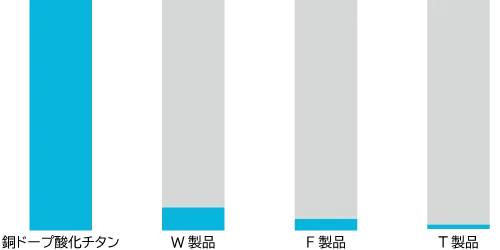

室内で効果の無い代表的な光触媒の種類は、酸化チタンです。酸化チタンは、紫外線が当たる場所では、高い効果を発揮しますが、室内の光源では紫外線がほとんど出ていませんから、効果はありません。

室内で効果のあるものとしては、窒素ドープ酸化チタンや酸化タングステンといった種類があります。これらの種類は、塗装面が変色するくらい分厚く塗装したとしても、あまり効果はありません。

それらの成分を使った抗菌コーティング剤を扱うメーカーのホームページを確認したところ、小さな文字で「1,000lxの蛍光灯の光を照射」と書いてありました。1,000lxと言えば手術室並みの明るい光です。手術室であれば効果が出るかもしれませんが、夜のリビングは200lxほどの明るさしかありません。

他にも、「なぜこれほど効果の無いものが市販されているのだろうか?」と思えるような製品が少なからずあります。抗菌は目に見えるものではないので、利用者が正しい知識を持ち、効果のある製品を選択する時代になっていると思います。

200lxほどの明るさで高い抗菌力や症状効果を持つ光触媒は、銅ドープ酸化チタンです。200lxの明るさでは、他の光触媒の種類と比較して、10~20倍以上の効果があります。

以上、光触媒による抗菌コーティングの相乗効果をご説明しつつ、効果の高い光触媒の種類をご紹介しました。

銅ドープ酸化チタンは、最近注目を集めている光触媒成分のようで、弊社に「効果の高い抗菌コーティング剤を選びたい」という方からよくお問い合わせをいただいております。

銅ドープ酸化チタンを使った抗菌コーティング、また銀イオンを添加したハイブリッド銅ドープ酸化チタンコーティングによる施工をご希望の方は、弊社までお気軽にご相談ください。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。