新築マンションに住んで驚くことがあります。それは、新築であっても、環境によっては部屋の中にカビが発生する場合があることです。

室内環境によっては、「新築だから」とはいかず、1年目でカビが発生する場合があるのです。

この記事では、新築マンションでも発生する可能性がある、壁紙クロスのカビの原因や、防カビに効果的なクロスコーティングを解説いたします。

クロスコーティングの種類はピンキリですから、防カビをお考えの方は、この記事をしっかりお読みになり、効果的なクロスコーティングをご利用ください。

新築でも壁紙にカビが発生することがある

カビが発生しやすい環境

カビ菌は湿度が70%以上、気温が25℃以上の両方の条件が重なると、発生しやすいことが知られています。湿度が80%を超えると、急激に繁殖するようです。

壁紙クロスの材質は、ビニールや布、紙などいろいろな種類がありますが、それらはカビ菌の餌になるので、湿度が高いシーズンになると、カビが発生することがあります。

特に梅雨のシーズンになると、部屋の湿度が80%以上になることが多く、換気をしていない部屋では、いつの間にか壁紙にカビが発生していることがあります。新築であっても例外ではありません。

防カビ加工された壁紙を利用

防カビ加工がなされている壁紙を使用すると、何年かは防カビができますが、いずれ効果が落ちてくるので、カビが発生することがあります。

新築住宅を建ててもらったり、リフォームをしてもらったときに、防カビ加工された壁紙を利用しているのかは分かりませんから、工務店に確認するようにしてください。工務店で見せてもらえる見本帳に、「防カビ加工」や「消臭加工」といった記載があると思います。壁紙を決めるときの参考になさってください。

カビが発生してから防カビをしたらいいのでは?

防カビをするタイミングとしては、カビが発生したことに気が付いたときに行なう場合が多いです。

ところが、カビは一度発生すると根っ子を張る場合が多いです。表面だけでなく壁紙の内部にまで菌糸が入り込みます。

壁紙をクロスコーティングする前に、漂白剤などでカビを除去しますが、壁紙の内部に菌糸が残っていると、壁紙の表面に防カビをしても、内部からまたカビが発生してきて、黒ずんでしまうことがあります。

壁紙の表面はクロスコーティングがなされているので、またカビが発生していても、加工前よりは清掃がしやすくなります。

しかし、カビがまた発生しやすい状態はイヤなものです。できれば、カビが発生する前にクロスコーティングを行って、壁紙を防カビすることをおすすめします。

新築やリフォーム直後に

クロスコーティングをするメリット

少し触れましたが、新築やリフォーム直後のうちにクロスコーティングをするメリットは、「カビが再発しにくいこと」と、「施工費用が安い」ということです。この2点を解説いたします。

カビが再発しにくい

カビは、カビ菌や胞子が付着して、そこから根っ子を伸ばし、表面に広がっていきます。ある程度の大きさになると黒く変色しはじめて、「カビが発生した」と気が付きます。気が付いたときには、カビの根っ子は、かなり入り込んでいる状態です。

すでにカビが発生している箇所にクロスコーティングをする場合、まずカビを落とします。クロスコーティングでは漂白ができないからです。専用の漂白剤を利用するなどしてカビを落とし、クロスコーティングをする壁紙全体を清掃します。その後にクロスコーティングを行います。

ところが、壁紙の内部には菌糸が残っている状態ですから、クロスコーティングをした表面ではなく、内部からカビが出てくることがあります。表面のクロスコーティングに接触したカビは抑制されるのですが、一部触れないものが表面に出てきて、繁茂する場合があります。

もちろん、クロスコーティングに触れている部分は防カビができているので、清掃をするとすぐに落とすことができるようになります。しかし、クロスコーティングをしていてもカビが発生しやすい状態になっています。

それに対して、まだカビが発生していない新築のうちにクロスコーティングをしておくことで、防カビがしやすくなります。

施工費用が安い

新築やリフォーム直後は、家具などが入っていない状態です。また、カビの汚れもありません。

そのような物件では、家具の移動や清掃の手間がかからないため、それらの費用が削減でき、入居後の施工よりも施工費用が安くなります。

すでに生活をされている部屋の場合には、家具の移動をしないといけませんし、カビが発生している部屋であれば、カビの除去をしないといけません。カビが酷い場合には、クロスの張り替えや下地からの交換も必要な場合も、現実にあります。

汚れが軽度な場合でも、大掃除をするくらいの手間がかかるので、スタッフ2人で半日作業となり、費用が1人工ほどかかってしまいます。

そのようなことで、新築やリフォーム直後の入居前であれば、施工費用が安くなります。

クロスコーティングの種類

クロスコーティングといっても、使用する液剤はいろいろな種類があります。部屋の中に利用するので、身体に悪い成分や匂いのある成分は使いたくありません。

身体に安全で匂いの無いクロスコーティングに利用される液剤は、主に次の3種類があります。

- 銅イオンや銀イオンを使ったクロスコーティング剤

- 光触媒(ひかりしょくばい)を使ったクロスコーティング剤

- その両方の組み合わせ

銅イオンや銀イオンとは?

1つ目は、銅や銀がイオン化した成分を液剤に使用したクロスコーティングです。銅イオンや銀イオンは、強い抗菌力を持つ成分として知られています。それを壁紙に塗布することで、防カビができます。

銅イオンや銀イオンは、高い抗菌力がありますが、水に溶けやすいので、水拭きをするなどすると流れ落ちていく性質があります。そこで、マイクロサイズの細かな銅や銀の微粒子を混ぜて、塗布する方法があります。それらの微粒子から少しずつイオンが発生して防カビができます。

マイクロサイズの細かな金属を付着させるために、接着成分として主にフッ素樹脂が用いられています。フッ素樹脂は汚れを防止する効果があることや、金属イオンでカビが発生しにくいことから、壁紙を掃除しなくても良くなります。

掃除をしないので、付着している銅や銀が落ちにくいので、防カビ効果が長続きすると思います。銅イオンや銀イオンを使い切ってしまったら、効果は終わりです。

光触媒とは?

光触媒とは、光が当たることで表面に防カビ成分を発生させ、カビ菌の活動を抑制したり殺菌したりできる成分のことです。光触媒は、防カビ成分を発生させても、自らは変質しないので、光が当たり続ける限り、半永久的に防カビができます。

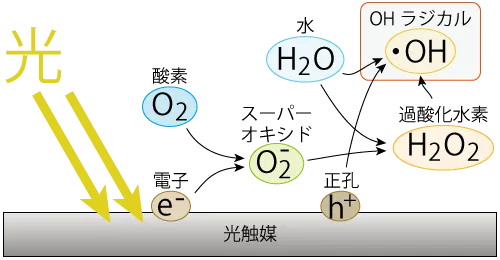

防カビ成分は、どこから発生するのでしょうか?

それは、空気中の酸素や水から生まれます。光触媒に光が当たると表面に電子が飛び出してきます。その電子が酸素や水と反応してOHラジカルと言われる活性酸素を発生させます。OHラジカルは強い酸化力を持つ物質なので、カビ菌と接触すると、カビ菌の表面を酸化分解します。

そのようにしてカビ菌の繁殖を抑えたり、死滅させたりすることができます。

ただし、光触媒にはいろいろな種類があり、種類によってはPRされているほどの効果が無く、すぐにカビが発生してしまう製品もあります。もちろん、防カビ効果の高い製品もあります。光触媒の種類や効果の高さについては、後ほど本音トークでご説明いたします。

2種類の組み合わせ

銅イオンや銀イオンといったものと、光触媒の両方の効果を掛け合わせると、どうなるのでしょうか?

もちろん防カビ効果が高まります。ですから、ハイブリッド光触媒と称する混合のクロスコーティング剤も市販されています。

しかし、それも効果の高い光触媒の種類を選んだ場合に限ります。製品によっては、「ハイブリッドで効果が高い」と言われても、防カビができない光触媒の種類を採用している場合もあるので、製品選びでは注意が必要です。

光触媒の相乗効果

さて、「本当に効果が高い光触媒」に限りますが、光触媒を導入すると、防カビ以外にも、さまざまな相乗効果があります。

- 除菌、抗菌、抗ウイルス

- 消臭・防臭

- 防汚

- アレルゲンの分解

- ホルムアルデヒド(HCHO)などの化学物質の分解

光触媒の防カビの原理は、光触媒の表面にOHラジカルを発生させることでした。OHラジカルは、カビ菌を酸化分解するだけでなく、その他の細菌類やウイルスにも作用しますから、除菌や抗菌、抗ウイルスができます。カビ菌は細菌類の一種で、細菌類の中でも耐久性の高い種類ですから、本当に防カビができる光触媒であれば、大腸菌や黄色ブドウ球菌といった細菌類をも除菌や抗菌もできます。

ウイルスは、細菌類よりも大きさが小さいのでさらに分解されやすいし、コロナウイルスであれば表面の突起がありますが、そのような細かな箇所は酸化分解されやすいので、活動が抑制されやすいです。

消臭や防臭も同様です。消臭であれば、効果の高い光触媒を採用すると、タバコの匂いや香水の匂い、スパイスやニンニクの匂いも分解ができます。また防カビができるので、カビの匂いを予防できます。

防汚は汚れを防止する効果です。OHラジカルが汚れ成分を分解するので、汚れが落としやすくなります。

アレルゲンやホルムアルデヒドなどの化学物質も、OHラジカルによって分解される対象物です。

これらの相乗効果を得るためには、光触媒を使ったクロスコーティングで、なおかつ効果の高い光触媒の種類を採用した製品を選んでください。

次に、効果の高い光触媒の種類についてご説明いたします。

光触媒の種類と防カビ効果の高さ

光触媒にはいろいろな種類があり、種類によって性質や防カビ効果の高さが異なります。クロスコーティングをするときには、防カビ効果の高い製品を選ぶことが大切ですが、それは光触媒の種類を選ぶことと同義です。

クロスコーティングの液剤として実用化されている光触媒の種類は、次のものがあります。

- 酸化チタン

- 銅ドープ酸化チタン(銅担持酸化チタン)

- 窒素ドープ酸化チタン(窒素担持酸化チタン)

- 酸化タングステン

酸化チタンは効果無し

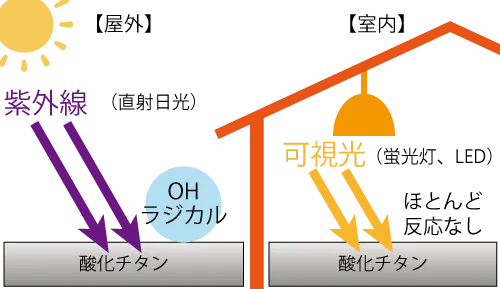

光触媒としてもっとも利用されているのが酸化チタンです。酸化チタンの特徴は、紫外線が当たることで高い防カビ力を発揮することです。

反対に言えば、「紫外線が当たらないと防カビができない」という意味になります。壁紙クロスに紫外線が当たれば防カビができますが、紫外線が当たらなければ、クロスコーティングをしても意味がありません。

カビが発生しやすい部屋は、どういった部屋でしょうか?

北側の湿気のこもりやすい部屋です。そういった部屋は紫外線がほとんどありません。蛍光灯やLED照明といった照明器具の光にも紫外線はありませんから、防カビができないのです。

南側の部屋であれば、直射日光が射し込んだところは紫外線が当たるので、酸化チタンでも少しばかりは防カビができると思います。ところが、北側の部屋は、直射日光が入りませんから、紫外線がほとんどありません。しかも、普段、カーテンを締め切っている部屋であればなおさらのことです。

酸化チタンを使っている製品は、ハイブリッド光触媒であっても、効果が弱い、もしくは効果が無いものとお考えください。

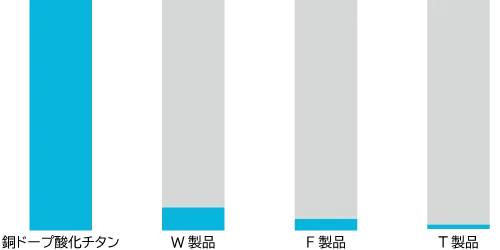

上記の光触媒の種類の中で、もっとも防カビに優れた性能を発揮するものは、銅ドープ酸化チタンです。

銅ドープ酸化チタンがおすすめの理由

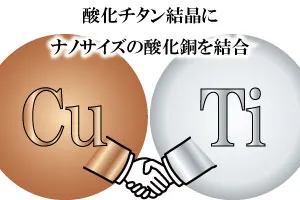

銅ドープ酸化チタンとは、ナノサイズの酸化チタン結晶の表面に酸化銅を結合させた、特殊な光触媒です。

酸化銅が結合されたことによって、紫外線にしか反応しなかった酸化チタンが、蛍光灯やLED照明といった照明器具の光にも反応して、防カビができるようになります。

さらに、ナノサイズの酸化銅それ自体が、光が当たっていなくても触媒効果を発揮するようで、それらの相乗効果で、他の光触媒よりも高い防カビ力を発揮します。窒素ドープ酸化チタンや酸化タングステンと比べても、10倍以上の防カビ力があります。

そういったことから、銅イオンや銀イオンなどを添加しなくても、銅ドープ酸化チタンだけで壁紙クロスの防カビができます。クロスコーティングをするなら、銅ドープ酸化チタンを使ったクロスコーティングの液剤をお選びください。

弊社の製品名は、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)です。

地下室をクロスコーティングする場合

銅ドープ酸化チタンは、光が当たらなくても抗菌力を持ちますが、さすがに光が無い部屋で、しかも湿気のある部屋の防カビは難しくなります。

地下室などの湿気が多く光量の少ない部屋の防カビは、銅ドープ酸化チタンと銀イオンをハイブリッドした抗菌力の高い薬剤の利用をおすすめします。あまり人が入らない地下室は、照明が点灯される時間が短いので、銅ドープ酸化チタンだけでは防カビ力が落ちます。

弊社でも、防カビ実績のある銅ドープ酸化チタンと銀イオンをハイブリッドした防カビ用光触媒コーティング剤を販売しておりますので、お気軽にご相談ください。

地下室の防カビは、クロスコーティングだけに頼るのではなく、常に換気をするなどして、湿気対策も怠らないようになさってください。

効果の持続期間の長いクロスコーティング

さて、銅ドープ酸化チタンを使ったとしても、効果の持続期間がどれくらいなのかが気になります。クロスコーティングの液剤によって、効果の持続期間がずいぶんと異なります。

液剤の効果が切れるタイミングというのは、次の2つのどちらかの理由があります。

- 防カビ成分が寿命を迎えた、もしくは防カビ成分を使い切った

- 接着成分が劣化して、防カビ成分が落ちていった

液剤の主成分は、防カビ成分と接着成分です。防カビ成分は、銅イオンや銀イオン、光触媒成分です。接着成分は、それらを壁紙クロスに接着させるための成分です。

銅イオンや銀イオンは、成分が少しずつ流出していって、それらの成分を使い切ってしまったら防カビ力がなくなります。接着成分は劣化していく場合があり、壁紙が劣化して落ちていく場合もあります。壁紙はすり減っていくと、クロスコーティングも落ちていくわけです。壁紙クロスが劣化していったら、どのようなクロスコーティングも寿命となります。

そのようにして、クロスコーティングの効果に持続期間があるわけです。

銅イオンや銀イオンのクロスコーティングは、それらの効果は、1年~3年ほどと思われます。光触媒を使ったクロスコーティングでは、3年~5年のものが多いです。

弊社が開発した液剤であれば、環境にもよりますが10年程度効果が持続します。接着成分に、アモルファス酸化チタンという劣化しにくい成分を使っているからです。

まとめると、防カビ力が高く、効果が長く持続するクロスコーティングを選ぶなら、次の成分を使った液剤をおすすめします。

| 防カビ成分 | 銅ドープ酸化チタン |

|---|---|

| 接着成分 | アモルファス酸化チタン |

クロスコーティング施工

クロスコーティングの施工方法は、どのような薬剤を使ってもおおよそ同じ流れですが、塗布方法は薬剤の種類によって異なります。

塗装装置とスプレーガンの利用

銅ドープ酸化チタンを使った薬剤の塗布は、専用の塗装装置とスプレーガンを利用します。

弊社の薬剤を利用する場合には、専用の塗装装置とスプレーガンとして、ABAC温風低圧塗装機を使用します。次の写真は、ABAC温風低圧塗装機SG-91です。

施工の流れ

施工の流れは次の通りです。薬剤によって塗布方法は異なりますが、施工の流れはおおよそ同じです。

- 現地調査

- 施工前の臭気測定(必要な場合)

- 家具の移動

- カビの除去や清掃

- クロスコーティング塗装

- 乾燥

- 復旧

- 施工後の臭気測定(必要な場合)

カビの匂いが強い場合は、臭気測定器で臭気を計測し、施工後の効果を確かめます。クロスコーティング塗装後の乾燥時間は、夏場であれば30分ほど、冬場であれば2時間ほど待ちます。

銅ドープ酸化チタンを使う場合の下地保護の必要性

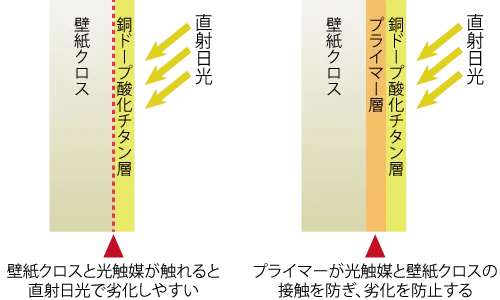

銅ドープ酸化チタンは、室内の薄暗い光の下でも防カビができるくらいの効果の高さがあります。銅ドープ酸化チタンを使った薬剤でクロスコーティングした場合、そこに直射日光という何倍もの明るい光が当たると、強い酸化力で壁紙クロスの劣化を促進させてしまう恐れがあります。

それを防ぐために、直射日光が当たる箇所には、あらかじめ下地保護剤(プライマー)を塗布しておきます。

プライマーを塗布しておくことで、銅ドープ酸化チタンと壁紙クロスが直接触れることがありませんから、壁紙クロスの劣化を防ぐことができます。

施工の流れの中で、プライマー塗装のタイミングは、カビの除去や清掃をした後になります。

以上、壁紙クロスの防カビに効果的なクロスコーティングをご紹介しました。

クロスコーティングは、防カビ成分には銅ドープ酸化チタンを、接着成分にはアモルファス酸化チタンを使ったものが、効果が高く持続期間が長くなります。地下室のような湿気が多く、普段から照明を点灯させない部屋の場合は、それに銀イオンが入った薬剤をご利用なさってください。

銅ドープ酸化チタンを使ったクロスコーティング施工をご用命の際は、弊社までご連絡ください。弊社は佐賀県の会社ですが、施工代理店が日本全国にございますので、お近くの施工代理店をご紹介させていただきます。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。