光触媒による抗菌加工について徹底解説いたします。

光触媒は、光が当たることで抗菌力を発揮する成分です。

ネット検索で光触媒による抗菌を調べていると、「効果がない」とか「意味がない」と出てきます。

確かに、光触媒の種類によっては効果がありませんし、効果のない抗菌加工は意味がありません。

この記事では、抗菌効果のない光触媒とはどのようなもので、なぜ効果がないのか。抗菌効果の高い光触媒や、抗菌加工の方法、注意点などを解説いたします。

企業様で、抗菌加工をご検討の方は、ぜひご覧ください。

光触媒による抗菌効果

光触媒とは?

光触媒(ひかりしょくばい)とは、光が当たるとそれに触れているものを化学変化させる性質を持つ物質のことです。

そして、触れているものを化学変化させても、光触媒そのものは変性しないため、化学変化を起こし続けることができます。それゆえに、「触媒」と言われています。

触媒と言えば、自動車の排気ガス処理で利用されています。自動車の触媒は、エンジンから出る排気ガスによって温度が250℃以上になると、排気ガス中に含まれる窒素酸化物を分解することができます。それによって、自動車による公害を防いでいるわけです。

光触媒によって得られる効果には、何かを生成する化学変化と、酸化分解する化学変化の2種類があります。抗菌効果のある光触媒は、触れているものを酸化分解します。

光触媒の抗菌メカニズム

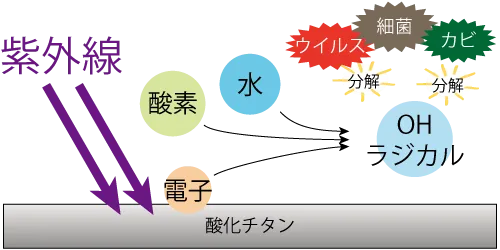

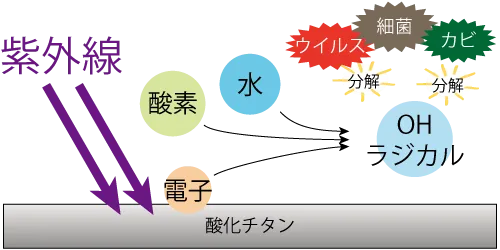

光触媒は、光エネルギーを受けると、表面に電子を放出します。電子を放出した箇所は正孔(ホール)が残ります。

この電子や正孔は電気的にマイナスとプラスの性質を持っており、これが空気中の酸素や水と反応して、OHラジカルと言われる活性酸素を発生させます。

OHラジカルは強い酸化力を持つ活性酸素で、それに触れるものに酸素を渡して分解します。

光触媒は、OHラジカルを発生させても成分が変性しませんから、光が当たり続ける限り、OHラジカルを発生させ続け、継続的に除菌ができる。つまり抗菌ができるわけです。

OHラジカルによる抗菌

OHラジカルは、酸素と水素が結合したものですから、ナノ粒子です。OHラジカルからすると、細菌類やウイルスは巨大なサイズになります。

OHラジカルが1個発生したからといって細菌類やウイルスを抗菌することはできません。OHラジカルが連続的に発生することにより、抗菌ができます。ですから、光が当たっているときでないと基本的に抗菌ができません。(「基本的」と書いた理由は、例外が存在するからです。)

このサイズ感は、人がツルハシを持って、巨大な岩山を砕こうとするようなものです。

細菌類のサイズは種類によって異なりますが、おおよそ1μmほど、ウイルスは500nmほどです。OHラジカルのサイズはわかりませんが、例えば0.1ナノメートルだとすると、5,000倍~10,000倍になります。そして体積ではこの3乗になります。

そのようなことで、細菌類やウイルスを完全に分解するためにはとても時間がかかります。

ですが、細菌類やウイルスの表面の粘膜や突起、細胞壁などの表面を酸化分解することができれば、それらの活動を抑制したり、死滅させたりできます。そのようにして抗菌ができます。

光触媒の抗菌力の強さ

光触媒にはいくつかの種類があります。その種類によって抗菌力の強さが異なります。

また、光触媒にどのような光を当てるかによって、抗菌力の高さが異なります。光触媒の種類によって抗菌力を発揮する光の種類が異なります。可視光には虹色のような七色がありますが、それ以外にも紫外線や赤外線があります。その中で、どの光が当たると抗菌効果を発揮するのかは、光触媒の種類によって異なるわけです。

そしてもちろん、強い光を当てると抗菌力が高くなり、光が当たらないと基本的に抗菌力はゼロです。

まとめると、光触媒による抗菌力の強さは、次の3つの要素で決まります。

- 光触媒の種類

- どのような種類の光を当てるか

- 光の強さ

酸化チタンによる抗菌効果

今現在、もっとも利用されている光触媒はアナターゼ酸化チタンです。

酸化チタンの結晶構造の種類

酸化チタンは次の結晶構造があります。

- アナターゼ型(アナタース型)

- ルチル型

- ブルッカイト型

この中で光触媒として一般利用されるものがアナターゼ酸化チタンです。アナターゼ酸化チタンは、光を受けるとOHラジカルが発生しますが、光の中でも特に紫外線が当たることで、抗菌効果を発揮します。

以下、アナターゼ酸化チタンのことを、単に酸化チタンと呼びたいと思います。

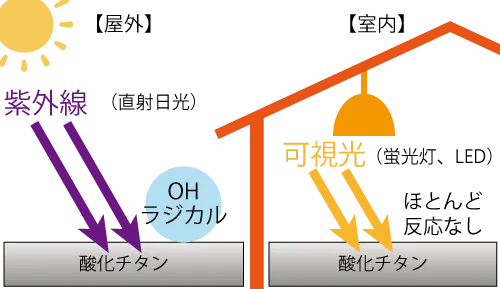

酸化チタンは、紫外線が当たることでとても高い抗菌力が出ます。その逆に、紫外線が当たらなければ、抗菌力はほぼゼロとなります。

酸化チタンは室内では効果なし

抗菌をしたい場所は、ほとんど室内のことが多いと思います。そして「酸化チタンがよく利用されている」とご説明しました。

酸化チタンは、どのような光が当たると抗菌力を発揮するのでしょうか?

それは「紫外線」でした。そして、室内では紫外線があるのでしょうか?

それは「いいえ」です。つまり、「酸化チタンを室内利用したときには、抗菌効果はほとんどゼロだ」ということです。

それゆえに、「光触媒は効果がない」とか「意味がない」と言われているのです。

酸化チタンで室内でも抗菌効果を出す方法

酸化チタンを室内に利用して抗菌効果を出す方法は、紫外線ランプを用いることです。

酸化チタンは紫外線によってのみ抗菌効果を発揮しますから、酸化チタンを塗布した箇所に紫外線を照射するわけです。

室内全体を抗菌加工したい場合には、室内全体に酸化チタンを塗布します。そして、室内全体に紫外線が当たるようにランプを設置します。しかし、この方法は現実的ではありません。

室内で抗菌力のある光触媒の種類

室内の抗菌には可視光応答型光触媒を用いること

室内の光は、LED照明や蛍光灯、白熱球といった電灯による目に見える光がほとんどです。紫外線は、窓から直射日光が射しこんだときか、紫外線ランプを点灯させたときのみです。

目に見える光のことを、可視光といいます。

室内で抗菌効果を得たいのであれば、可視光でも反応する光触媒の種類を選ぶ必要があります。そのような光触媒のことを、可視光応答型光触媒といいます。

ちなみに、酸化チタンは紫外線にのみ反応しますから、紫外光応答光触媒と言われます。

抗菌コーティング剤として一般利用されている可視光応答型光触媒の種類

可視光応答型光触媒はたくさんの種類がありますが、抗菌コーティング剤として一般利用されている可視光応答型光触媒の種類は、次のものがあります。

- 銅ドープ酸化チタン

- 窒素ドープ酸化チタン

- 鉄ドープ酸化チタン

- 酸化タングステン

酸化チタンは紫外線にしか反応しませんが、銅や窒素、鉄などを「ドープ」したものは、紫色や青色の光でも反応するようになります。つまり、可視光応答型光触媒になります。

ちなみに「ドープ」とは、一般的には「添加した」という意味ですが、光触媒でのドープの意味は単に入れただけではないので「結合させた」という意味になります。

例えば銅ドープ酸化チタンは、ナノ粒子のアナターゼ酸化チタン結晶の表面に、ナノ粒子の酸化銅を結合させた成分です。窒素や鉄も同様です。

酸化タングステンは、そのナノ粒子そのままで可視光応答型光触媒です。

どれが室内でもっとも抗菌力が高いのか?

室内でもっとも抗菌力の高い可視光応答型光触媒は、銅ドープ酸化チタンです。

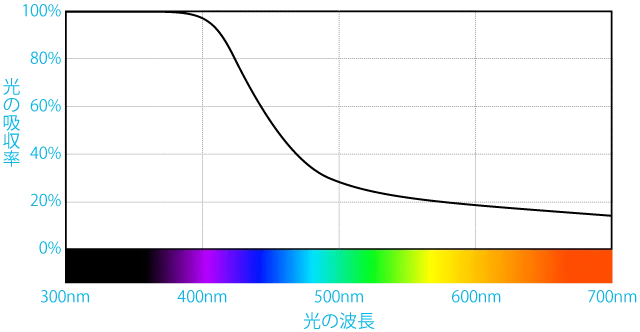

その理由は、まず銅ドープ酸化チタンは吸収できる光の波長領域が広いことです。次の図は、銅ドープ酸化チタンが吸収できる光の波長です。

たくさんの光を吸収することができれば、それだけOHラジカルが発生しやすいことを意味します。

次の理由は、おそらくですが添加されたナノ粒子の酸化銅が、光が当たっていなくても触媒効果を発揮するからです。

ナノ粒子の酸化銅は、それ単体でも触媒効果があることが知られています。つまり、銅ドープ酸化チタンは、夜間でも抗菌ができます。それに光が当たることによって、相乗効果で抗菌力を発揮します。

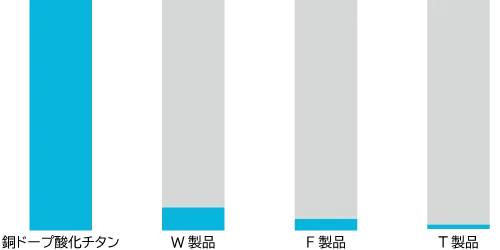

それゆえに、銅ドープ酸化チタンがもっとも抗菌力が高いと言えますが、その効果を比較すると次の図のように、他の光触媒成分と比較して、200lxほどの薄暗い部屋では10~20倍以上の効果の差があります。

そのようなことで、光触媒による抗菌加工には、銅ドープ酸化チタンを使用することをおすすめします。

銅ドープ酸化チタンによる抗菌加工の方法

銅ドープ酸化チタンによる抗菌加工の方法は、銅ドープ酸化チタンが入った抗菌コーティング剤を利用します。

弊社が開発した、銅ドープ酸化チタンの抗菌コーティング剤の名称は、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)です。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の成分

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の成分は、次の通りです。

| 光触媒成分 | 銅ドープ酸化チタン |

|---|---|

| 接着成分(バインダー) | アモルファス酸化チタン |

| その他 | 水 |

成分は、酸化チタンと銅、水だけです。

この抗菌コーティング剤の製法は、ゾル―ゲル法と言われる手法で製造しています。酸化チタンが水の中に溶けているのではなく、水の中にナノサイズの酸化チタン結晶が遊離分散している状態です。

これらの成分はすべて無機成分ですから、防炎規制のあるようなカーテンやカーペットといったものにも抗菌加工が可能です。

抗菌コーティング剤の塗布方法

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を塗布する方法には、次の3種類あります。

- スプレーする

- 不織布などにしみ込ませて塗布する

- ドブ漬けする

スプレーする方法は、ブロワー装置とスプレーガンを用います。スプレーガンには、ノズル口径が0.3mmといった小口径のノズルを用います。

不織布などで塗布する場所は、ドアノブなどスプレーガンで塗布する事が困難な場所を塗布する場合に用います。

ドブ漬けは、工業用途で、フィルター等に塗布する場合に用います。

抗菌加工の耐久性を高める方法

抗菌加工の耐久性を高める方法は、熱処理をすることです。

例えば、ステンレス製品の表面を抗菌加工し、耐久性を高めたい場合には、加工後に200℃くらいに加熱して焼結させます。200℃はステンレスが変色しますから、ステンレスの変色を抑えたい場合は、120℃程度でもかまいません。

プラスチックの場合には、100℃といった高温では変形しますから、50~70℃でもかまいません。

屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を塗布した後に加熱することによって、強固に固化するので、耐久性が上がるわけです。

ちなみに、アナターゼ酸化チタンは700℃くらいの温度になると相転移して、結晶構造が変わってしまいます。銅ドープ酸化チタンの熱処理は、650℃くらいまででしたら耐えられます。

直射日光が当たるものを抗菌加工する場合の注意点

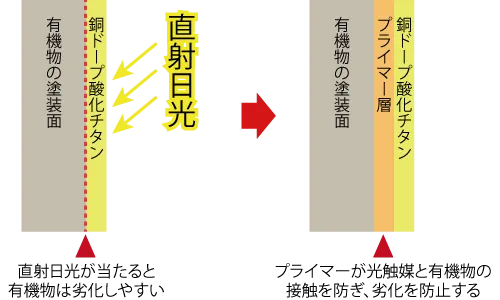

銅ドープ酸化チタンは、室内の弱い光でも高い抗菌力が得られますから、もしそこに直射日光という強い光が当たると、どうなるのでしょうか?

それは、抗菌加工したものの表面の劣化を促進させてしまいます。

OHラジカルは、それに触れるものを酸化分解する性質がありますが、抗菌加工したものを酸化分解するほどではありません。先ほど岩山でご説明したことと同じです。

ところが、表面の劣化は促進させてしまうため、早ければ数か月ほどで色あせしたり、黒っぽく変色したりします。例えば、カーテンやテーブルといった、設置場所によっては直射日光が当たるものは、早ければ数か月で色あせが起こる場合があります。

それを防ぐ方法は、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を塗布する前に、あらかじめ下地保護剤を塗布しておくことです。

弊社製品の下地保護剤は、屋内用プライマー(AS01)です。

抗菌加工前に、下地保護剤を塗布しておけば、抗菌加工面に銅ドープ酸化チタンが触れることがありませんから、直射日光が当たる箇所であっても、抗菌加工面の劣化を防いでくれるわけです。

屋内用プライマー(AS01)の材質は、次の通りです。

| 下地保護成分 | アモルファス酸化チタン |

|---|---|

| その他 | 水 |

これも完全に無機成分ですから、防炎規制のあるものにも、気にすることなく利用できます。

銅ドープ酸化チタンで抗菌加工できる材質

銅ドープ酸化チタンを使った屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を塗布できる場所は、次の通りです。

- 壁紙クロス

- 樹脂やプラスチック製品

- 木材や集成材

- ステンレス

- タイル

- 漆喰

- 珪藻土

- 石材

- 綿や化繊

- コンクリート

樹脂やプラスチック製品を抗菌加工する場合は、銅ドープ酸化チタンの接着性を良くするために、先にプライマーを塗装しておきます。

外壁の抗菌加工について

外壁は建物の外ですから、「抗菌加工して意味があるのか?」と思われるかもしれませんが、外壁にカビやコケが発生することを防ぐという意味では、外壁でも抗菌加工があり得ます。

外壁の抗菌加工方法は、外壁材を抗菌加工して、それを外壁に利用する方法と、外壁に光触媒コーティング剤を塗布する方法があります。

外壁の抗菌加工で利用すべき光触媒の種類は、酸化チタンと銅ドープ酸化チタンのどちらがいいのでしょうか?

それは、「銅ドープ酸化チタン」です。

外壁は、直射日光が当たるので、紫外線が当たるように思うかもしれませんが、カビやコケが発生する外壁は、常に日陰でジメジメした場所が多いので、直射日光が当たりません。そのため、可視光でも高い抗菌力を発揮する銅ドープ酸化チタンが向いています。

直射日光が当たらない外壁であったとしても、抗菌コーティング剤を塗布する前に、念のため下地保護剤をあらかじめ塗布しておいてください。

弊社が製造販売している、外壁用の下地保護剤は、屋外用プライマー(ASS01)です。

屋外用プライマー(ASS01)は、強い日差しの紫外線に反応する光触媒による劣化から、外壁を保護するために開発しました。

以上、光触媒抗菌加工について解説いたしました。

酸化チタンは紫外線が当たる場所でしか抗菌効果がありませんから、室内利用の製品を抗菌加工したい場合は、銅ドープ酸化チタンを用いることが大切です。

光触媒加工について、ご質問がありましたら、弊社までお気軽にご相談ください。

また、銅ドープ酸化チタンの抗菌コーティング剤や下地保護剤のご利用や、SDSやカタログをご希望の方も、お気軽にご連絡ください。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。