光触媒(ひかりしょくばい)とは、光が当たることで触媒効果を発揮する成分のことです。

光触媒について徹底解説いたします。少し難しい用語も出てきますが、光触媒コーティング施工を事業として取り入れたい方は、ご覧いただきたい内容です。

光触媒コーティング施工は、ご利用になられる方にとって、とてもメリットが多いのですが、施工者に正しい知識がないと、クレームになってしまうことがあるからです。

この記事を何度も繰り返して読まれ、光触媒の知識をしっかりと身につけて、適切な施工を心がけていただけたらと思います。

触媒とは?

触媒とは、それに触れたものを化学変化させる性質があるのですが、触媒そのものの成分は変性しない成分のことです。

何かを化学変化させても、触媒そのものは変化しませんから、連続的に化学変化を起こさせ続けることができます。

触媒は、実は身近なものにも利用されています。代表的なものとして自動車の排気です。自動車のエンジンから出る燃焼ガスは、マフラーを通って大気中に放出されます。その燃焼ガスの窒素化合物などを触媒で分解して、排気することが義務付けられています。

自動車の触媒には白金触媒(Pt)が用いられています。白金触媒は、排気ガスの温度によって加熱され、250℃以上になったら触媒効果を発揮するようになります。

光触媒の性質

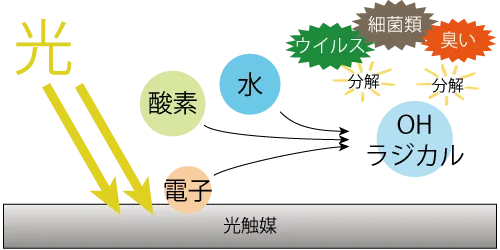

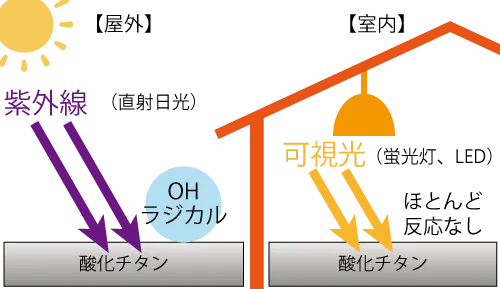

光触媒は、光が当たることで表面にOHラジカル(ヒドロキシルラジカル、・OH)を発生させます。そのOHラジカルによってさまざまな効果が得られます。

OHラジカルが発生する仕組み

光触媒とは、光が当たることで触媒効果を発揮する物質です。また、その反応のことを、光触媒反応といいます。

葉緑素による光合成も、太陽光が当たって炭水化物や酸素を生み出す光触媒と言えます。葉緑素にあるマンガンクラスターが触媒を担っていることが知られています。

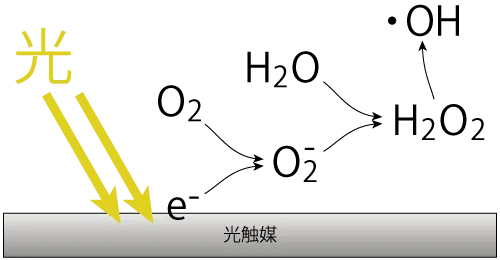

この記事でご紹介する光触媒は、酸化チタンを主な原料とする、室内や外壁に利用する光触媒です。光が当たることで表面に電気的にマイナスの電子と、電気的にプラスの正孔が現れます。電子が抜けた穴が正孔です。電子は空気中の酸素や水に作用して、酸素のマイナスイオン(スーパーオキシドアニオン、O2–)や過酸化水素(H2O2)が発生します。過酸化水素が2つに分かれてOHラジカルが発生します。また正孔は水と反応してOHラジカルを発生させます。

スーパーオキシドアニオン、過酸化水素、OHラジカルが光触媒によって発生する活性種です。

OHラジカルの効果

OHラジカルは強い酸化力を持つ活性酸素です。これに触れたものが酸化分解されるので、それが連続的に起こると抗菌や消臭といった効果を発揮するわけです。

例えば、細菌類であれば、その表面の成分や突起、細胞壁などが酸化分解されます。すると細菌類の活動や増殖が抑制されたり、死滅させたりできるわけです。コロナウイルスには、スパイクと言われる細胞に取りつくための突起が出ていますが、光触媒がコロナウイルスに触れるとスパイクが分解され、細胞に取り付けなくなると言われています。

消臭も同様です。臭い成分がOHラジカルと結合して酸化され、水や二酸化炭素といった無臭の成分に変化して消臭できます。一般的な消臭剤のように、別の香りで臭いをごまかすのではなく、臭い成分そのものを酸化分解できるので、根本的な消臭ができることが魅力です。

臭い成分の多くは、ナノサイズの成分が多いので、光触媒によって素早く分解されやすいです。つまり、光触媒によって素早く消臭ができます。

さらに、光触媒はOHラジカルを発生させても、光触媒の成分そのものは変質しませんから、光が当たる限り触媒効果を発揮するので、半永久的な効果が期待できます。

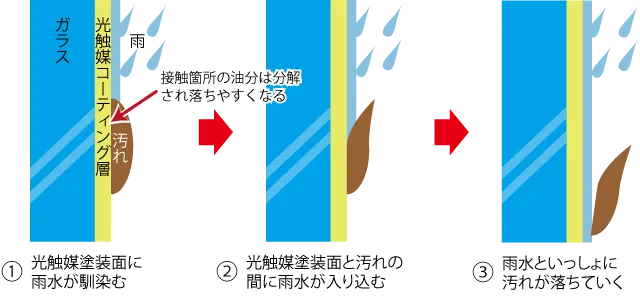

光触媒による親水性と防汚効果

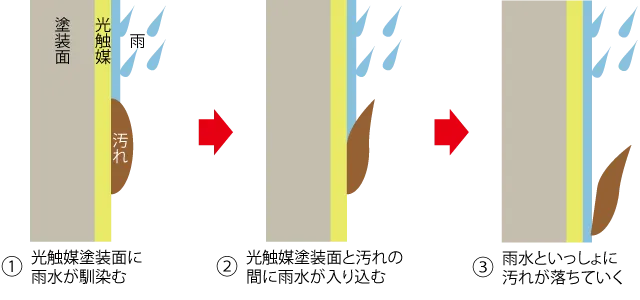

光触媒は光が当たることで、表面に正孔ができることをお伝えしました。正孔は電気的にプラスの状態ですから、電子を引き寄せます。そこに水酸基が結合することがあります。

水酸基が結合すると、光触媒が水と馴染みやすい性質が出ます。これを親水性といいます。親水性の反対が撥水性です。

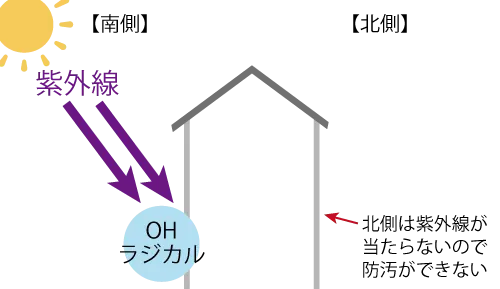

例えば、外壁に光触媒を塗装しておくと、外壁に汚れが付着しても、雨が降ったときに光触媒と汚れの間に水が入り込み、汚れを浮かせて落とす性質が出ます。これを防汚効果といいます。防汚効果によって自動的に汚れが落ちていくので、セルフクリーニングとも言われます。

光触媒に利用される物質

光触媒にもっとも利用されている物質は、酸化チタンです。チタンと言えば、金属の塊が指輪やエンジンの部品などに利用されています。粉末にしたものは化粧品や日焼け止めクリームなどにも利用されています。

光触媒として利用する酸化チタンは、酸化チタンの金属片ではなく、ナノ粒子が利用されます。ナノ粒子とは、ナノサイズの微粉末のことです。ナノは、ミリやマイクロといった補助単位の一種で、1mを1/1,000にしたものが1mm(ミリメートル)、1mmをさらに1/1,000にしたものが1μm(マイクロメートル)です。1ミクロンともいいます。それをさらに1/1,000にしたものが1nm(ナノメートル)です。ナノサイズが、どれほど小さいかがわかります。

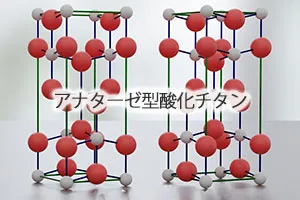

そのようなナノサイズの酸化チタン微粉末を利用するわけですが、酸化チタンの結晶にはいくつかの種類があります。

- アナターゼ型(アナタース型)

- ルチル型

- ブルッカイト型

この中で、アナターゼ型が光触媒として主に利用されます。

アナターゼ型の結晶構造を持つ酸化チタンのことを、弊社では「アナターゼ酸化チタン」と呼んでいます。

酸化チタン以外に利用されている光触媒の物質は、酸化タングステンがあります。これも、ナノ粒子の微粉末を利用します。

酸化チタンや酸化タングステンは安定性が高いため、OHラジカルによって自らが酸化分解されることはありません。それらの物質に光が当たることで、その表面にてOHラジカルによる化学反応が起こり続けます。

光の波長

光触媒に光を当てることで、その表面にOHラジカルが発生し、抗菌ができるわけですが、光と言っても光子の波長によってさまざまな種類の光があります。

光触媒の種類によって、どのような種類の光を当てるかで、抗菌効果が現れるかどうかが異なります。ですから、アナターゼ酸化チタンなどの性質をご説明する前に、光の波長を知ることが大事です。

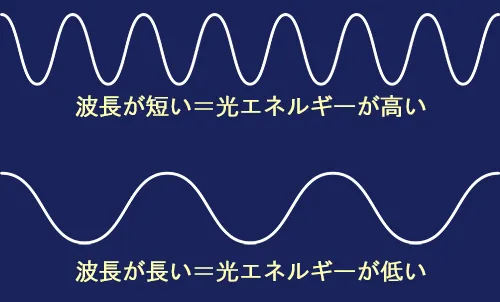

光子とは、光の素粒子のことです。光子は振動していて、特有の波長を持っています。波長とは、「光子が1回振幅する間に、どれくらいの距離を進むのか」というものです。波長が380nmであれば、光子が1回振幅する間に380nm進みます。

光子は、どのような波長でも秒速約30万kmという一定速度で進みますから、波長は短いほど、光子が1秒間に進む間に振幅の回数が多いことを意味します。ですから、波長が短い光子ほど、光エネルギーが高くなります。

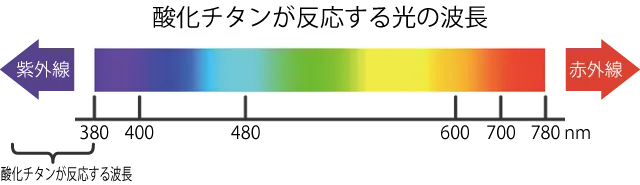

光は、その波長の長さによって、大きくは次の3種類に分類されます。

- 波長が380nmよりも短い ⇒ 紫外線

- 380nm~480nm ⇒ 可視光

- 480nmよりも長い ⇒ 赤外線

可視光とは、目で見える光のことです。紫色や青色、シアン、緑色、黄色、橙色、赤色の7色がありますが、それぞれの光は波長が異なるわけです。次の図は、波長と7色の関係です。

紫色の外にある波長の短い光のことを紫外線、赤色の外にある波長の長い光のことを赤外線といいます。

紫外線にも、可視光のようにいろいろな種類に分類されることがあります。波長の長短によって、UV-AやUV-B、ガンマ線といった種類に分類されます。また、赤外線も同様に、波長の長短によって電波やマイクロ波などといった種類に分類されます。

光エネルギーの高さは、波長の長さと反比例し、波長の短い光子ほど光エネルギーが強いので、「紫外線は、可視光や赤外線と比べて光エネルギーが強い」と言えます。反対に赤外線は、紫外線や可視光と比べて光エネルギーが弱いです。

光の波長と光触媒の効果の関係

光の波長と光触媒の効果に、どういった関係があるのでしょうか?

それは、「光触媒の種類によって、吸収できる光の波長が異なる」というものです。

例えば、紫外線のみ吸収できる光触媒があったとしましょう。その光触媒に、とても強い可視光を照射しても、可視光は吸収できませんから、まったく効果が現れません。紫外線のみを吸収できる光触媒は、紫外線を照射することで効果を発揮します。

光には明るさというものがあります。明るさと言えば、可視光でのみ表現される言葉ですから、紫外線はいくら強い紫外線を照射しても、目で見ることができませんから真っ暗に感じます。ところが、強い紫外線が見えなかったとしても日焼けをします。それは、波長が380nm以下の光子がたくさん当たっていることを意味します。

光触媒の効果の高さは、「吸収できる光がどれだけたくさん当たっているか?」によります。単純計算ですが、光子の量を2倍当てると、光触媒の効果は2倍現れるわけです。

光触媒の「反応」や「活性」とは?

光触媒の業界にいますと、「反応」や「活性」といった用語を耳にすることが多いです。「反応」と「活性」はほぼ同じ意味で利用されています。「応答」が用いられる場合もあります。

光触媒が吸収できる波長の光が当たると、光触媒から自由電子が発生し、空気中の酸素や水と反応してOHラジカルが発生することをご説明しました。

ここで自由電子が出現する状態のことを「反応」、OHラジカルが発生して抗菌効果を発揮する状態のことを「活性」と言うと思います。自由電子が発生している状態でも「活性」と言うことがあります。

「光触媒が反応した」と言った場合には、光を吸収したことです。「光触媒が活性化した」というのはOHラジカルが発生して抗菌ができる状態になったことです。光触媒から自由電子が出現したら、それとほぼ同時にOHラジカルが発生しますから、あまり深く考えないで「反応」と「活性」は同じ意味と捉えて差支えありません。

アナターゼ酸化チタンが活性化する光の波長

光触媒が活性化する条件として、光子が当たり、それを吸収することでした。光触媒としてもっとも利用されている物質は、アナターゼ酸化チタンでした。

アナターゼ酸化チタンが反応する光の波長は380nm以下の紫外線です。紫外線が当たることによってのみ、アナターゼ酸化チタンは活性化します。

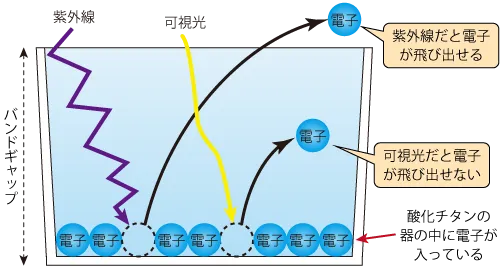

なぜ紫外線のみかと言いますと、それはアナターゼ酸化チタンのバンドギャップによります。

光触媒の活性とバンドギャップの関係

バンドギャップとは、価電子帯に閉じ込められている電子が外に飛び出すためのエネルギー障壁のことです。電子が伝導帯に飛び出して、自由電子となるためには、このエネルギー障壁を飛び越えないといけません。

アナターゼ酸化チタンのバンドギャップは、約3.2eVです。「eV」はエレクトロンボルトといいます。バンドギャップの大きさは、電子のボルトで表現されます。1eVとは、電子が真空中で1V の電位差を抵抗なしに通過するときに必要となるエネルギーのことです。

要するに、バンドギャップが小さいと、ちょっとしたエネルギーを加えるだけで、自由電子が飛び出しますが、バンドギャップが大きいと大きなエネルギーを加えないといけません。

アナターゼ酸化チタンは約3.2eVのバンドギャップがあるので、何らかの3.2eV以上のエネルギーを加えることができたら、電子が励起されて自由電子として飛び出してくるわけです。

ではどのようなエネルギーを加えたらいいのでしょうか?

エネルギーには、熱エネルギーやポテンシャルエネルギー、電気エネルギー、光エネルギーなど、さまざまなエネルギーがあります。自動車の触媒では、熱エネルギーが加えられていたわけです。光触媒は、光エネルギーを受けて電子が飛び出す性質があります。そのような性質のある物質を、光触媒と言っているわけです。

さて、アナターゼ酸化チタンは3.2eV以上の光エネルギーを加える必要があるわけですが、それが紫外線だったわけです。紫外線の波長が380nmだとすると、それをeVに換算したら3.26eVです。つまり、アナターゼ酸化チタンのバンドギャップ(3.2eV)を超えて電子が飛び出し、OHラジカルを発生させられます。

次の図は、バンドギャップを器に入った電子で表現しました。器の底が価電子帯です。器の外が伝導帯です。

では、波長が400nmの光(紫色の光)が当たるとどうでしょうか?

400nmの波長の光が持つエネルギーをeVに換算すると、約3.10eVです。これですと、アナターゼ酸化チタンの電子はバンドギャップをギリギリ超えることができません。つまり、「アナターゼ酸化チタンは可視光では活性化しない」ということを意味します。

「光触媒は意味が無い」と言われる理由

光触媒の効果をネット検索で調べていたら、よく「光触媒は意味がない」とか「光触媒は効果がない」といった書き込みを見かけることがあります。

この理由は、もうお気づきのことでしょう。

光触媒で一般的に利用されている成分がアナターゼ酸化チタンです。アナターゼ酸化チタンは紫外線にのみ反応します。そして、「抗菌や消臭をしたい」という場所はどこでしょうか?

もちろん室内です。

屋外で抗菌や消臭を求めることはあると思いますが、用途が限定されます。抗菌や消臭は室内で利用されることが多いです。

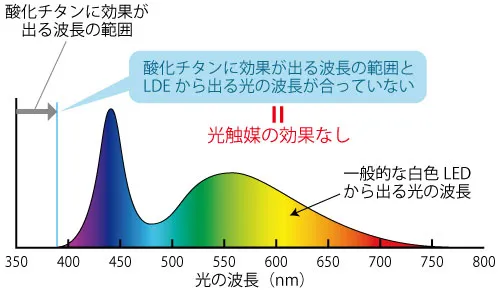

室内で使用されている光源と言えば、LED照明や蛍光灯、白熱球です。次の図は一般的な白色LEDのスペクトルです。

白色LEDからは、紫外線が出ていませんから、アナターゼ酸化チタンは活性化しません。つまり、「室内では効果が無い」ということです。蛍光灯や白熱球も同様です。アナターゼ酸化チタンは、室内で利用しても意味がありません。

アナターゼ酸化チタンの可視光活性化

アナターゼ酸化チタンを可視光活性させる方法

アナターゼ酸化チタンは、紫外線にのみ活性化しとても効果が高いのですが、室内ではほとんど紫外線がありませんから意味が無いことがわかりました。

もしアナターゼ酸化チタンが可視光を吸収するようにできたら、室内でも抗菌や消臭ができることを意味します。

実は、その方法があります。

昔から知られている方法としては、アナターゼ酸化チタン結晶の表面に、重金属を結合させる方法です。重金属の効果によってバンドギャップが下がり、可視光でも活性化することが知られています。アナターゼ酸化チタンに別の物質を結合させることを、「担持させる」といいます。

可視光応答するアナターゼ酸化チタンのことを、可視光応答型酸化チタンと呼ばれることもあります。

実用化されている可視光応答型酸化チタン

別の物質を担持させたアナターゼ酸化チタンは、すでに実用化されているものがあります。主なものとしては、次の種類があります。

- 銅ドープ酸化チタン(銅担持酸化チタン)

- 窒素ドープ酸化チタン(窒素担持酸化チタン)

- 鉄ドープ酸化チタン(鉄担持酸化チタン)

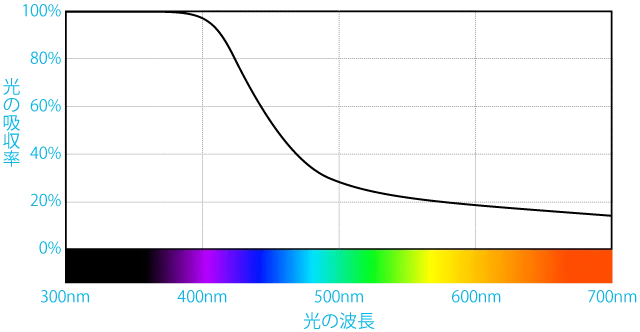

次の図は銅ドープ酸化チタンの吸収スペクトルです。

アナターゼ酸化チタンは紫外線しか吸収しませんが、銅ドープ酸化チタンは紫色や青色、シアンといった波長の光までを、35%程度まで吸収しますから、この領域の波長で抗菌や消臭といった効果を発揮します。

室内で光触媒を利用する場合は、このように可視光でも光を吸収できる光触媒を用いることが大切です。

可視光応答型光触媒

可視光で反応する光触媒のことを、可視光応答型光触媒といいます。

アナターゼ酸化チタン以外の物質でも、それ単体で可視光応答型光触媒のものがあり、実用化されているものは酸化タングステンです。実用化されていない研究室レベルのものや、特殊用途の可視光応答型光触媒もありますから、可視光応答型光触媒はたくさんの種類があります。

可視光応答型光触媒は、「どれでも同じ」というわけではなく、種類によって効果の高さが異なります。

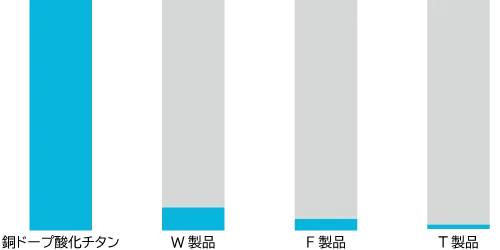

室内にて抗菌や消臭、アレルゲンの分解といった効果を得たいのであれば、数ある可視光応答型光触媒の中でも銅ドープ酸化チタンがおすすめです。

実用化されている可視光応答型光触媒を比較すると、200lxほどの薄暗い光の中では、銅ドープ酸化チタンが他の可視光応答型光触媒よりも10~20倍以上効果があります。

なぜ銅ドープ酸化チタンは室内で効果が高いのか?

銅ドープ酸化チタンが室内で効果が高い理由は、次の2つの理由があげられます。

- 吸収できる波長の幅が広い

- ナノサイズの酸化銅によって光がなくても触媒効果がある

1つ目が吸収できる波長の幅が広いことです。紫外線は光エネルギーが強いですから、紫外線が当たることでOHラジカルが確実に発生し、抗菌や消臭といった効果が得られます。

可視光は紫外線と比べて光エネルギーが弱いことは、先ほどご説明いたしました。しかし、室内では可視光しかほぼ存在しませんから、広い範囲の可視光を吸収できた方が高い触媒効果が得られます。

銅ドープ酸化チタンは、先ほどの吸収スペクトルの図にあったように、幅広い範囲の光を吸収できるので、室内でも高い触媒効果が期待できます。

2つ目は、アナターゼ酸化チタン結晶の表面に結合された、ナノサイズの酸化銅の効果です。

ナノサイズの酸化銅は、光が当たらなくても触媒効果が得られることが知られており、光触媒の効果にプラスされるものと考えます。もっと言えば、銅ドープ酸化チタンは光が当たっていなくても抗菌や消臭ができることを意味します。

光触媒による効果

光触媒の効果はOHラジカルによる酸化分解ですから、「OHラジカルで何を分解できるのか?」とほぼ同義です。OHラジカルで分解できるものは、酸化するものですから、有機物はすべて酸化させることができます。

光触媒の主な用途

光触媒の用途は、次のようなものがあります。

- 除菌や抗菌

- 防カビ

- 防苔

- 消臭

- アレルゲンの分解

- VOCの分解

- 防汚(親水性)

ただし、分解できるものの大きさによって異なります。大きなものは酸化分解に時間がかかるので、すぐに効果が出ない場合もあります。

アナターゼ酸化チタンはナノサイズの結晶でした。細菌類は種類によってサイズが異なりますが、ナノサイズの酸化チタンからすると、サイズが1,000倍以上の大きさのものもあります。すると、体積は3乗になるので10億倍ですから、それを分解するとなると、巨大きな岩山をツルハシで叩き壊すようなものです。

光触媒の効果を高める方法

光触媒の効果を高める方法としては、次の方法があります。

- 光触媒の量を増やす

- 波長の短い光を当てる

- 強い光を当てる

1つ目は、光触媒の量を増やすことです。光触媒の量を増やすことで、分解したいものが接触する頻度を高めることができます。巨大な岩山であったとしても、一人でツルハシを持って叩くよりも、10人、100人と増やした方が早く叩き壊すことができます。

2つ目は、波長の短い光を当てることです。波長の短い光は、光エネルギーが高い光です。するとOHラジカルが発生しやすいので、それだけ分解も進みやすいことを意味します。

3つ目は強い光を当てること、たくさんの光子を当てることです。例えば、吸収できる波長の光子が1個当たれば、1つの自由電子が発生するとするならば、10個の光子、100個の光子という具合に多くの光子を当てると、それだけ多くの自由電子が飛び出します。すると、OHラジカルもたくさん発生しやすくなるので、光触媒の効果が高まります。

光触媒を利用する方法

光触媒を利用する方法は、次の方法があります。

- 素材そのものの中に練り込む

- 光触媒塗料を塗装する

- 光触媒コーティング液剤を塗布する

素材そのものの中に練り込む場合は、プラスチック製品に利用される可能性があります。しかし、プラスチックの中に入り込んだ光触媒は、光が当たらないので効果がありませんから、添加された光触媒のほとんどが効果を発揮しません。プラスチックに練り込む方法は、もったいない方法です。

光触媒塗料とは?

光触媒塗料とは、ペンキのような顔料の入った塗料に光触媒成分を添加したものです。主に外壁用として利用されています。顔料が入った塗料ですので、顔料の色の種類に限りがあります。このような光触媒塗料は、昔から利用されていました。

光触媒塗料に利用されている主な成分は、樹脂、顔料、光触媒などの添加剤、溶剤です。樹脂は有機物ですし、顔料は有機顔料と無機顔料があります。樹脂や有機顔料は、光触媒によって分解される対象となります。

このことは、光触媒コーティング施工を行いたい方にとって大事なことですから、後ほど詳しく解説いたします。

光触媒コーティング液剤とは?

光触媒コーティング液剤とは、半透明の液体のコーティング剤です。クリア塗装と言って、透明な塗装ができるコーティング剤ですから、塗装面の色に関係なく、しかもほぼ何にでも塗装ができます。

光触媒コーティング液剤の成分は、光触媒と接着成分(バインダー)、添加材、水です。

バインダーには、有機バインダーと無機バインダーのどちらかが用いられます。有機バインダーには主にフッ素樹脂が用いられています。無機バインダーには、主にアモルファス酸化チタンが用いられています。

アモルファス酸化チタンを利用して、光触媒コーティング液剤を製造する方法は、当時佐賀県窯業技術センターに所属されていた一ノ瀬博士が発見し特許取得されたものです。弊社では、一ノ瀬先生のお陰で光触媒コーティング液剤の開発ができました。

さて、世の中には光触媒コーティング液剤とは異なり、バインダーが入っていない光触媒液剤も利用されています。それをスプレー容器に入れ、光触媒スプレーという呼び名で市販されています。

主な添加剤として界面活性剤が添加されていることがありますが、光触媒コーティング液剤に界面活性剤を添加する理由は、スプレー塗装したときに、噴霧された液剤が細かな霧になりやすいためです。

光触媒を外壁の防汚に利用する場合のポイント

光触媒を外壁に利用する目的は、主に外壁の防汚、防カビ・防苔です。

光触媒塗料が色あせしたクレーム

ペンキのような光触媒塗料ですが、一時期大流行しました。光触媒塗料を使って外壁塗装をすると、10年以上外壁が汚れずに美しい状態が保てるということで、機能性塗料の一種として大手塗料メーカーから販売され、全国の大小工務店が利用しました。

ところが、塗装してから1~2年後に大クレームが入るようになったのです。そのクレームとは、「外壁が色あせした」というものでした。外壁の色が美しく保てるはずのものが、色あせしてしまって美しさが損なわれてしまったわけです。

その理由は簡単です。

光触媒は有機物を分解する性質があります。そして光触媒塗料に添加されている顔料は、ほとんどが有機物です。つまり、光触媒によって有機顔料が分解されて、色あせしたわけです。しかも、外壁には直射日光という紫外線を含む強い光が当たるわけですから、色あせもすぐに発生したようです。

光触媒塗料のメーカーによっては、光触媒によって分解されない無機顔料のみを使用している製品もありますから、すべての光触媒塗料に問題があるわけではありません。しかし、無機顔料を用いたとしても、使用されている樹脂は有機物ですから、樹脂が分解されない程度にアナターゼ酸化チタンの添加量を抑えないといけません。

光触媒塗料を使ったのに苔が発生したクレーム

数か月前、大手工務店から弊社にお問い合わせがありました。その内容とは、「光触媒塗料を使った外壁に苔が発生してクレームがあった。イリスの光触媒なら苔対策ができるか?」というものでした。

光触媒塗料に利用されている光触媒の種類は、ほとんどがアナターゼ酸化チタンです。アナターゼ酸化チタンは紫外線が当たると、苔を分解する効果を発揮します。

ところが、苔が発生するような場所は、日陰になってジメジメしたところです。つまり直射日光が当たりませんから、紫外線も当たりません。そういった場所では、アナターゼ酸化チタンを使った光触媒塗料では防苔ができないのです。

大手工務店や施主は、「光触媒塗料を使ったら10年以上は壁が汚れない」と信じて利用したわけですが、建物を建ててから3年ほどで苔が発生して汚れてしまったので、大手工務店にクレームを入れました。

光触媒コーティング液剤で色あせを防止する方法

光触媒による顔料の劣化を防ぐ方法として、「光触媒コーティング液剤を利用したら良いのか?」とお考えかもしれません。確かに、光触媒コーティング液剤には顔料が入っていません。

ところが、光触媒コーティング液剤の塗装面を劣化させてしまう場合があります。

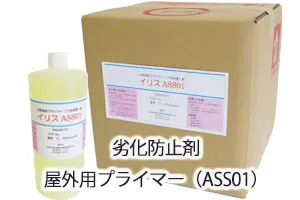

外壁に光触媒を利用して防汚を行い、なおかつ塗装面を色あせさせない方法は、下地保護剤を利用します。下地保護剤のことを、別名で「プライマー」といいます。

下地保護剤も、光触媒コーティング液剤と同様にクリア塗装ができるものです。下地保護剤を塗布し、その上から光触媒コーティング液剤を塗布することで、外壁に直接光触媒が触れることを防ぐことができるので、塗装面の色あせを防止できます。

下地保護剤についての注意点

下地保護剤について、次の2点ご注意ください。

- 下地保護剤が紫外線で劣化して、塗装面を色あせさせる場合がある

- 「当社の光触媒コーティング液剤は、下地保護剤が必要ありません」という製品は、防汚効果が弱い

紫外線によって劣化しにくい下地保護剤の開発はとても難しいとされます。弊社では外壁用の下地保護剤の開発に苦労しました。

今から20年ほど前に、下地保護剤が無い時代に光触媒コーティング液剤を利用した人たちは、先ほどの光触媒塗料と同様にたくさんのクレームを受けました。その後に、「下地保護剤を開発した」ということで、ある程度は色あせを防ぐことができましたが、しばらくすると、また色あせのクレームが発生したのです。

弊社は、各社が下地保護剤をリリースしたときに、下地保護剤の劣化を指摘していたのですが、それを聞いてくれたメーカーは皆無でした。そして、弊社を含む劣化しにくい下地保護剤を開発できたメーカーのみが、高い防汚効果を持つ光触媒コーティング液剤をリリースできました。

弊社が開発した劣化しにくい外壁用下地保護剤は、外壁用プライマー(ASS01)という名称で施工代理店様向けに業務用として販売しています。

劣化しない下地保護剤の開発ができなかったメーカーは、どうしたのかと言いますと、下地が劣化しないほどに光触媒の量を減らしたわけです。

ですから、「当社の光触媒コーティング液剤は、下地保護剤が必要ありません」という製品は、光触媒の量が少ないので、防汚効果が弱い製品だとお考えください。

外壁の防カビ・防苔では銅ドープ酸化チタンを用いること

外壁の防汚コーティングで利用される光触媒コーティング液剤には、ほとんどの製品がアナターゼ酸化チタンを利用しています。その製品では、光触媒塗料と同様に、紫外線がほとんど当たらないジメジメした場所での防カビ・防苔はできません。

紫外線が当たらない場所は可視光応答型光触媒を、その中でも効果の高い銅ドープ酸化チタンを利用することをおすすめします。

今現在のところ、銅ドープ酸化チタンを使った光触媒塗料は存在しませんから、銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング液剤を選択することになります。

弊社の製品であれば、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)という名称で、業務用として販売しています。

この製品は名称が「屋内用」となっていますが、外壁にも利用できます。

さて、外壁に光触媒を利用しようとする場合、それぞれの製品をどのように選べば良いのかをまとめると、次のようになります。

| 光触媒塗料 | 無機顔料を用いた製品を選ぶ |

|---|---|

| 酸化チタンコーティング液剤 | プライマー利用を推奨する製品を選ぶ |

| 銅ドープ酸化チタンコーティング液剤 | 北側の外壁の防カビ・防苔に利用 |

| その他の可視光応答型光触媒コーティング液剤 | 利用しない |

光触媒塗料で苔が発生してしまった場合の対処法

先ほど、光触媒塗料で苔が発生してクレームになった案件をご紹介しましたが、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)は光触媒塗料の上に塗装することができます。

施工手順は次の通りです。

- 外壁に発生した苔を、専用の洗浄液で落とす

- プライマー(下地保護剤)を塗布

- 屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を塗布

苔が発生するような場所は、直射日光が当たらない場所ですが、それなりに紫外線はありますので、下地保護剤は必要です。

光触媒塗料の塗装は、ペイントローラーや刷毛で塗装ができますが、光触媒コーティング液剤の塗布は、専用のスプレー装置を用います。

なお、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)は、ABAC(アバック)温風低圧塗装機を用いると、均一に塗装できるように成分を調整しています。

光触媒を室内で利用する場合のポイント

光触媒を室内で利用する目的は、抗菌や防カビ、消臭、アレルゲンやVOCの分解など、さまざまな目的で利用されます。

光触媒塗料は効果なし

光触媒塗料とは、ペンキのような顔料の入った塗料に光触媒が添加されたものですが、それを室内で利用することは、ほとんど意味がありません。

その理由は、先ほどご説明したように、今現在のところ、光触媒塗料にはアナターゼ酸化チタンを利用したものしか存在しないからです。

アナターゼ酸化チタンは、紫外線のみに反応して効果を発揮しますが、室内には紫外線がほとんど存在しません。一部は、窓から直射日光が射しこんだ箇所のみが効果を発揮するだけです。

また、光触媒塗料を塗装できる箇所も限られてきます。

光触媒コーティング液剤ならどうか?

光触媒コーティング剤でも、アナターゼ酸化チタンを利用したものは、室内では効果が無いことは、述べるまでもありません。

先ほど、光触媒の量を増やすと光触媒の効果を高めることができることをお伝えしました。アナターゼ酸化チタンでも、紫色の光に若干反応するので、アナターゼ酸化チタンの含有量を大幅に増やした光触媒コーティング液剤を利用すると、多少の効果が出る可能性があります。

アナターゼ酸化チタンの含有量を増やし、光触媒の効果が高まったら良いのではないかと思いますが、それによるデメリットもあります。それは、「光触媒そのものの色が付着する」というものです。

アナターゼ酸化チタンのナノ粒子は、白色です。酸化タングステンのナノ粒子は、薄い黄色をしています。それらを分厚く塗装すると、塗装面が白色や薄い黄色に変色させます。

均一に塗装したらその色も目立ちにくいのですが、ナノ粒子を均一に塗装することは難しいため、白や黄色のシミができたようになる場合があります。

屋内には銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング液剤を利用すること

屋内では、可視光応答型光触媒を、できれば銅ドープ酸化チタンを使用した光触媒コーティング液剤の利用をおすすめします。

屋内では、LED照明や蛍光灯、白熱球といった可視光しか存在しませんから、可視光応答型光触媒を利用することが必須となります。また、可視光応答型光触媒の解説でご説明したように、銅ドープ酸化チタンは200lxほどの薄暗い光の中では、10~20倍以上の効果があります。

そして、銅ドープ酸化チタンはナノサイズの酸化銅による触媒効果によって、光が当たっていなくても抗菌や消臭といった効果を発揮します。

そういったことから、銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング液剤を使用することです。

光触媒の種類別に、屋内での効果をまとめると、次のようになります。

| 光触媒 | 抗菌・消臭 |

|---|---|

| 酸化チタン | ほとんど効果なし |

| 銅ドープ酸化チタン | 強い |

| その他の可視光応答型光触媒 | 弱い |

自動車や交通機関への光触媒利用のポイント

光触媒を「自動車や交通機関に利用したら良いのではないか?」とお考えの方がいらっしゃいます。これも、ポイントを押さえておかないと、クレームになってしまう場合があります。

自動車のボディの防汚に利用したらどうなるのか?

まず、自動車への利用でよくご相談いただくことは、自動車のボディに利用することです。光触媒をボディに塗ったら、ボディを防汚できるのではないかということです。

光触媒をボディに塗布したら、ボディを防汚する事は可能ですが、ボディの光沢(ツヤ)が失われます。

理由は、車のボディは塗料で塗装されていますが、光触媒はこのボディの塗料を分解します。

そこで、光触媒がボディの塗料を分解するのを防ぐためにプライマーを塗布する必要がありますが、プライマーと光触媒を塗布すると、車のボディの塗料の光沢が失われます。

そういったことで、今まで車のボディに光触媒を塗布する事は行われていません。

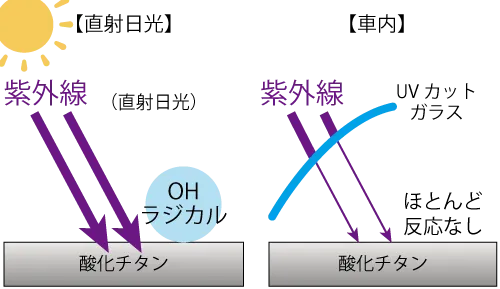

車内の抗菌や消臭は銅ドープ酸化チタンなら可能

次に「自動車や交通機関の車内の抗菌や消臭は可能か?」ということですが、銅ドープ酸化チタンなら可能です。

自動車は直射日光が射しこみますから、アナターゼ酸化チタンでも抗菌や消臭といった効果があるように思われがちです。しかし、自動車に利用されているガラスには、UVカットガラスが利用されています。そのため、車内には直射日光が入り込んだとしても、紫外線がカットされてしまうので、アナターゼ酸化チタンではほとんど効果が出ません。

先ほどご説明した、室内での効果と同じことです。

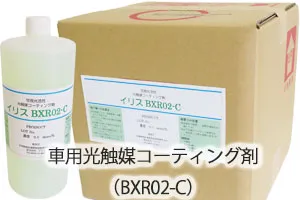

自動車の車内を光触媒を使って抗菌・消臭加工するなら、銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング液剤を利用します。

自動車用光触媒コーティング液剤の特徴

車内利用の自動車用光触媒コーティング液剤の特徴は、次の条件を満たすものです。

- 車内でも高い効果があるもの

- 黒色のシートに光触媒を塗布したときに、光触媒の色が目立たないもの

車内では銅ドープ酸化チタンを使ったら、可視光に反応しますから、問題ございません。

銅ドープ酸化チタンは、アナターゼ酸化チタンをベースとしているので、塗布すると白っぽくなります。特に黒色が基調となっている座席やフロアマットは、銅ドープ酸化チタンを塗布し過ぎると白っぽい色のまだら模様が出てしまいます。

そこで、車用光触媒剤は、光触媒の分散性を高めて、より均一に塗布出来る様にすることにより、塗布面が白くなることを防いでいます。

弊社が開発した自動車用光触媒コーティング液剤は、車用光触媒コーティング剤(BXR02-C)という名称で、業者向けに販売しています。

光触媒をガラスの防汚に利用する場合のポイント

光触媒を、窓ガラスやカーテンウォールなどといったガラス面に利用することで、親水性の効果による防汚が期待できます。

ガラスに光触媒を利用する方法

ガラスに光触媒を利用する方法は、ガラス面を研磨して無垢のガラス面をむき出しにし、その上から光触媒コーティング液剤を塗布します。

ガラスの研磨では、酸化セリウム配合コンパウンドを使ってバフ掛けします。

無垢のガラス面は、汚れを何でも強固に付着させる効果があります。ガラスを製造してから、24時間以内に空気中の汚れを付着させ、水気を弾いてしまう性質を持ちます。

光触媒コーティング液剤は水気のようなものですから、汚れが付着したガラス面に塗布しても、光触媒コーティング液剤を弾いてしまって、均一に塗布することができませんし、光触媒がガラス面に定着しません。そのような状態では、光触媒コーティング液剤を塗布しても親水性が出ません。

ガラス面を研磨して無垢の状態にして光触媒コーティング液剤を塗布すると、ガラス面に光触媒が強固に付着し、高い親水性が得られ耐久性も高くなります。

アナターゼ酸化チタンを利用した場合のデメリット

アナターゼ酸化チタンをガラス面に塗布すると、直射日光によって発生したOHラジカルによって、ガラス面に付着する汚れを分解してくれます。そして、雨水が当たることで、分解された汚れが流れ落ちていきます。

ところが、アナターゼ酸化チタンにはデメリットが一つあります。それは、光の屈折率が高いことに起因します。

アナターゼ酸化チタンをガラス面に塗布すると、アナターゼ酸化チタンのプリズム効果で、見る角度によって、ガラス面が虹色に見えることがあります。窓ガラスやカーテンウォールを親水性コーティングした場合に、ガラス面が虹色に見えるのは、これが原因です。

窓ガラスからは、外の景色が美しく見えることが求められますから、見る角度によって反射した光が虹色になると、ガラス面の見栄えが悪いように感じられる場合もあり、クレームになる場合もあります。

酸化タングステンを利用するとどうか?

酸化タングステンは、アナターゼ酸化チタンよりも屈折率が低いため、虹色の反射が見えにくく、また親水性の効果が高い材質です。

ところが、酸化タングステンは光触媒の効果が弱いので、ガラス面に付着する汚れを分解しにくいという効果があります。そのため、雨水で汚れが流れ落ちにくいので、セルフクリーニングの効果が弱いと言われています。

ガラスの防汚はタングステン担持酸化チタン

ガラスの防汚に適した光触媒は、アナターゼ酸化チタンのように、汚れを分解する効果が高く、酸化タングステンのように光の屈折率の低い光触媒です。

そこで、「アナターゼ酸化チタン結晶の表面に、酸化タングステンを結合させたらどうなるのか?」ということで合成されたタングステン担持酸化チタンがあります。

タングステン担持酸化チタンは、アナターゼ酸化チタンの汚れを分解する性質をほぼそのままに、タングステンによって光の屈折率を低くできました。

弊社にて製造販売している、タングステン担持酸化チタンを使った光触媒コーティング液剤は、ガラス用光触媒コーティング剤(BTG01)です。

光触媒の種類別に特徴をまとめると、次のようになります。

| 光触媒 | 汚れの分解 | 光の屈折 | 親水性 |

|---|---|---|---|

| 酸化チタン | 強い | 高いので虹色が出やすい | 低い |

| 酸化タングステン | 弱い | 低いので虹色が出にくい | 高い |

| タングステン担持酸化チタン | 強い | やや低い | 高い |

光触媒を化学物質分解に利用する場合のポイント

光触媒は化学物質の分解にも利用することができます。ただし、化学物質と言っても、たくさんの種類があり、分解しやすいものもあれば、分解が難しいものもあります。

ホルムアルデヒドの分解

化学物質の分解でもっともご要望のあるものが、ホルムアルデヒド(CH2)の分解です。ホルムアルデヒドは、光触媒で比較的簡単に分解できる物質です。

「ホルムアルデヒドを分解してほしい」とご要望をいただく場面は、新築住宅や新車の車内です。ホルムアルデヒドはシックハウス症候群やシックカー症候群の主な原因と言われています。

新築住宅でのホルムアルデヒドの基準値は、厚生労働省による室内空気中化学物質の室内濃度指針値によると、100μg/m3(0.08ppm)とされています。この指針値は、新築住宅ではホルムアルデヒドの使用を制限している建材で建てることです。また、新車ではホルムアルデヒド対策をされている自動車を選ぶことです。

ホルムアルデヒドが指針値よりも下回っていたとしても、臭いがある場合が多いので、弊社などにご相談をいただくわけです。

ホルムアルデヒドの分解であれば、室内全体や車内全体に銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング液剤を塗布しておくことで分解ができます。

アセトアルデヒド(C2H4O)も比較的簡単に分解ができます。

| 光触媒 | ホルムアルデヒドの分解 |

|---|---|

| 酸化チタン | 紫外線を当てたら可能 |

| 銅ドープ酸化チタン | 可視光で分解可能。 |

| その他の可視光応答型光触媒 | 可視光で分解可能 |

ベンゼン基の化学物質の分解

ホルムアルデヒドは、光触媒で比較的簡単に分解ができますが、シックハウスなどで多くの人が知ることとなり、ホルムアルデヒドの使用を抑えている工務店が増えました。

ところが、ホルムアルデヒド以外の化学物質が利用されるようになりました。「ズルい」と思われたかもしれませんが、現実問題として、有機溶剤を使用しないと新築が建たないとまで言われているくらいです。

ホルムアルデヒドは確かにシックハウス症候群の原因となりやすいようですが、他の化学物質でもシックハウスの原因となり得ることが知られています。他の化学物質の中でも、ベンゼン基を持つ化学物質は、少し厄介です。その理由は、「ベンゼン基を持つ化学物質は、光触媒では分解ができない」と言われており、分解が難しいからです。

アナターゼ酸化チタンに紫外線を照射すると、たくさんOHラジカルが発生します。それによってホルムアルデヒドであれば簡単に分解ができますが、ベンゼン基はほとんど分解できません。

ところが、例外があります。

それは、銅ドープ酸化チタンを用いることです。銅ドープ酸化チタンに、紫外線などのエネルギーの強い光を照射します。するとアナターゼ酸化チタンと同じようにOHラジカルが発生しますが、それにナノサイズの酸化銅の触媒効果が加わり、ベンゼン環をも分解する性能を持ちます。

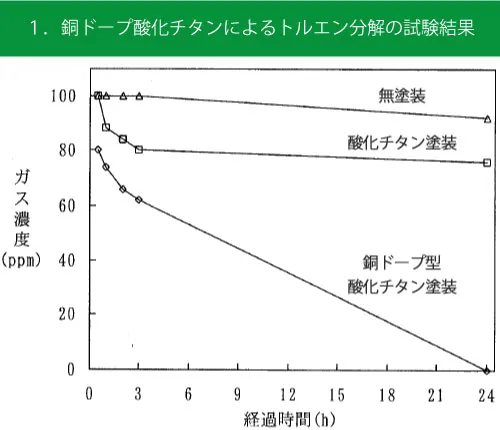

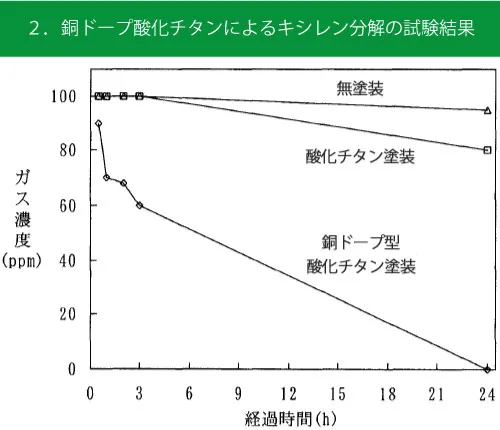

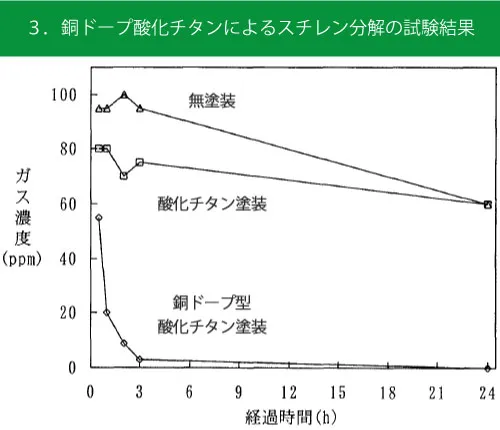

次の図は、トルエン、キシレン、スチレンが入った袋を3つずつ用意し、それらに何も要れないブランク、アナターゼ酸化チタンを入れたもの、銅ドープ酸化チタンを入れたものの3種類ずつ作りました。それに紫外線を照射し、それぞれのガスが分解できるかを試験したものです。

ブランクとアナターゼ酸化チタンは、ほぼ同じようなグラフの変化をしており、「アナターゼ酸化チタンでは、ベンゼン環の分解は困難である」と結論づけました。それに対して銅ドープ酸化チタンは、どの種類のガスもグングンと分解していることがわかります。

おそらくは銅ドープ酸化チタンであれば、可視光を照射しても分解できる可能性があります。いずれ弊社でも試験したいと考えています。

なぜ銅ドープ酸化チタンだけが、芳香族系VOCを効率的に分解できるのかは、まだ解明されていません。銅ドープ酸化チタンであれば、光によって発生するOHラジカルと、ナノサイズの酸化銅による触媒効果の相乗効果があるから、芳香族系VOCが分解できるのではないかと考えます。

| 光触媒 | 芳香族系VOC分解 |

|---|---|

| 酸化チタン | 分解できない |

| 銅ドープ酸化チタン | 紫外線や強い光を当てると分解できる |

| その他の可視光応答型光触媒 | 分解できない |

VOC(揮発性有機化合物)の分解

VOCとは、揮発性有機化合物の略です。建材や家具に使われた接着剤などから揮発してくる化学物質のことを、VOCといいます。

先ほど、シックハウスの主な原因物質として、ホルムアルデヒドをご説明しました。シックハウスの原因物質は、ホルムアルデヒドだけでなく100種類以上あるとも、200種類以上あるとも言われています。

VOCの種類については、神奈川県のホームページにあるアーカイブ「揮発性有機化合物(VOC)に該当する主な物質」が参考になります。

さて、トルエンやキシレン、スチレンのようにベンゼン基の化学物質(芳香族系)もありますから、「室内のVOC濃度を下げたい」というご要望の場合には、効果を実感するためには、紫外線ランプを照射するなどの工夫が必要な場合があります。

まず、VOCがどこから多く発生しているのかを突き止める必要があります。その周辺には銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング液剤を多く塗布する必要があります。

ただし、銅ドープ酸化チタンであっても光エネルギーが弱ければ芳香族系VOCの分解ができません。そこで、銅ドープ酸化チタンを使用して、十分に光を当てることで分解が進むわけです。

ところが、部屋によっては光が入りにくい場所もあります。特に、北側の部屋や窓が小さい部屋、バスルームやトイレといった常に照明を消灯しており、窓が無かったり小さかったりするような暗い部屋の場合です。

そういった暗い部屋のVOCを分解したい場合は、銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング液剤を塗布した後は、照明を常に点灯させておいたり、VOC濃度が高い場合には紫外線ランプを点灯させておいたりする必要があります。

光触媒によるVOC分解での注意点をまとめると、次の通りです。

| 光触媒 | 銅ドープ酸化チタンを使用 |

|---|---|

| VOC発生源 | 銅ドープ酸化チタンを多めに塗布 |

| 施工後 | 紫外線ランプなどで強い光を照射 |

水中の化学物質の分解

弊社へのご相談の中には、「水中に含まれる化学物質を分解したい」というご相談もあります。

水中に溶けている化学物質を、光触媒によって分解することは、とても困難です。その理由は、水中では光触媒が常に水に触れていることと、紫外線を照射しても水に吸収されてしまい、効果が弱まることです。

とは言うものの、工夫することで分解ができる場合があります。

水中の化学物質を分解する場合には、紫外線の強度を強め、光触媒が化学物質になるべく多く接触するように工夫をすることで分解できる場合があります。

水質浄化については、「光触媒による水質浄化の方法と水質浄化装置の検討」をご参照ください。

以上、「光触媒とはどういったものか?」というテーマで、光触媒について全体的に解説いたしました。少し長くなりましたが、ご覧いただきありがとうございます。

光触媒コーティング施工を事業として取り入れる場合には、光触媒の知識が必須となります。この記事で、過去に光触媒業界にもたらされたクレーム問題をご紹介しましたが、このような知識を持って初めてお客様に光触媒コーティング施工を正しくご提供できます。

銅ドープ酸化チタンやタングステン担持酸化チタンなどといった、特殊な光触媒成分を使った光触媒コーティング施工を事業化したい企業様は、弊社にお気軽にご相談ください。

弊社では、この記事の内容のような光触媒の基礎や、光触媒コーティング施工の方法を学べる光触媒コーティング施工講習会サービスをご提供しています。その講習会は有料サービスですが、これから光触媒コーティング事業を始めたい方は、ぜひご利用ください。

この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役

島田 幸一 (Shimada Koichi)

私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。